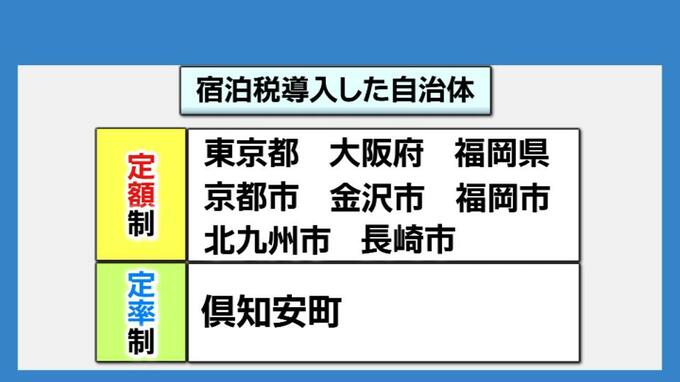

しかし、日本では定率制を導入している自治体は少ない。県も定率より「定額制」を志向している。

国内の自治体で唯一、「定率制」を導入しているのは、北海道の倶知安町(くっちゃんちょう)だ。ウィンタースポーツが人気で、海外客に人気の「ニセコ」も倶知安町にある。

倶知安町でも元々の検討段階では「定額制」を目指していたが、最終的には徴収を実際に行うホテル事業者側の声を尊重して、「定率」に踏み切っている。

しかし、地方税に詳しく、県の宿泊税に関する検討委員会のメンバーでもある佐藤主光教授は「沖縄は市町村ではなく県での導入なので慎重に考えないといけない」とも指摘する。

▽一橋大学・佐藤主光教授

「税としての精緻さを求めるのか(=定率制)、税としての執行の簡素さを求めるのか(=定額制)」

国内でも、これまでに宿泊税を導入している東京や福岡などほとんどの自治体は「定額制」を選んでいる。佐藤教授によると、自治体が「定額制」を望む理由は主に2つ。

「定額制」のほうが公平でシンプルという考え方もある

1つ目は、観光客の「応益性」。

いくら高いホテルに泊まっていても、公共交通機関など県内で受けるサービスが同じであれば、支払う税額も同じであるべきなどといった、観光客側の納得感を得られやすいというもの。

2つ目は、執行上の簡素さ。

「定額制」は端数が生じにくく、税額計算が簡単だ。また、宿泊料の中に食事代やレジャー代なども含まれるかどうかはホテルによってまちまちで、定率制を採用してしまうと税額の決め方が難しくなる。

税の徴収を担うホテル業者からの理解と同じように重要なのが、税を支払う観光客の理解だ。税収を得る以上、沖縄には観光地としての努力が問われてくる。

▽一橋大学・佐藤主光教授

「ふるさと納税じゃないですけど、要するに沖縄のために使ってくださいと観光客も納得して支払うのであれば、それだけ見返りというか、(沖縄の)見た目がちゃんと良くなっていかないといけない。次来たときに良くなっていないとダメですよね」

検討委員会では、そもそもこの税収をどう使うのか、具体的な説明が足りていないという声も上がっている。「世界的な観光地を目指す」という美名のもとに導入を急ぐ前に、宿泊税の税収を誰のために何のために使うのか、より明確にする必要がある。

外国では、イタリアやフランス、ハワイなどで導入されている宿泊税。“世界基準”の観光地を目指し、先行投資のため県が目指す財源確保にはまだいくつかの懸念が立ちはだかっている。