富山県防災会議の地震対策部会では海域活断層や海域と陸域にまたがる断層、複数の断層が同時に活動する連動型断層を含め、調査対象の断層や被害想定項目について検討を進めてきました。

きょうの会議ではワーキンググループの座長を務める京都大学の川崎一朗名誉教授が検討結果を報告。

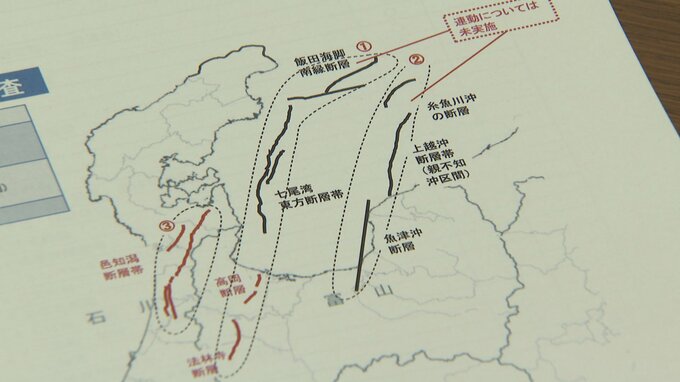

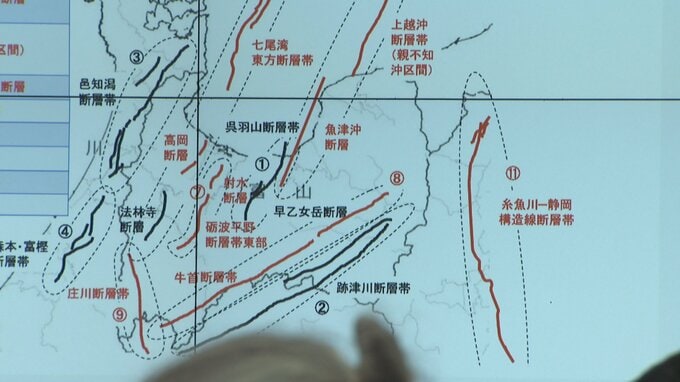

地殻変動が起きた能登半島地震の教訓を踏まえて「陸域と海域の活断層が連動する最悪の想定を行った」と述べ、調査対象の断層については地震が12ケース、津波が3ケースとしました。

地震被害では、呉羽山断層帯など調査済みの4ケースに、連動型の七尾湾東方断層帯や南海トラフ地震など調査が未実施の8ケースを新たに追加。

津波シミュレーションでは富山湾から陸域にまたがる連動型断層2ケースと石川県七尾市からかほく市にいたる邑知潟(おうちがた)断層帯を対象に含みました。

また、被害想定項目についてはライフラインや交通施設といった項目を加えています。県は10月の着手を目指し調査期間は2年ほどかかるとみています。