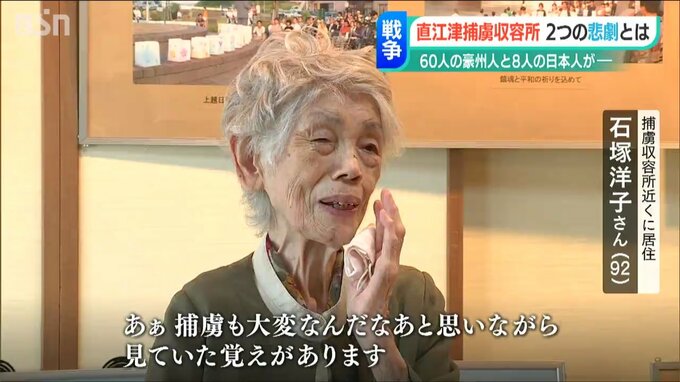

【捕虜収容所近くに居住 石塚洋子さん】「(当時)高田の学校行ってたんですけど、駅で私乗り換えて郷津まで乗り換えるもんだから、寒いから(駅の中)入って待ってると、どこかで働いてきたらしい捕虜たちがぞろぞろと帰ってくのに出会ったりして、あぁ捕虜も大変なんだなあと思いながら見ていた覚えがあります。でも、あくまでも敵の捕虜だから、同情の気持ちはなかったような気しますね。仕方がないなと思って」

石塚さんは終戦後、オーストラリア人の捕虜や、その家族らと交流を深めるなど当時の記憶を語り継ぐ活動を行っていました。今年で92歳。当時学生だった石塚洋子さんは捕虜の様子をこう記憶しています。

【捕虜収容所近くに居住 石塚洋子さん】「海岸へいろいろ揚げられた石炭や何かを、積み替える仕事してたような気がしますね。雑用ですけどね、でも、あの頃そういう雑用のようなのはたくさんあったから、多分役割としてさせられていたと思います。何か罰があるみたいで、気を遣いながら、働いてもらってたようなそんな雰囲気がありましたね」

当時は、日本国内も厳しい食糧難でした。そんな中、悲劇は起きました。

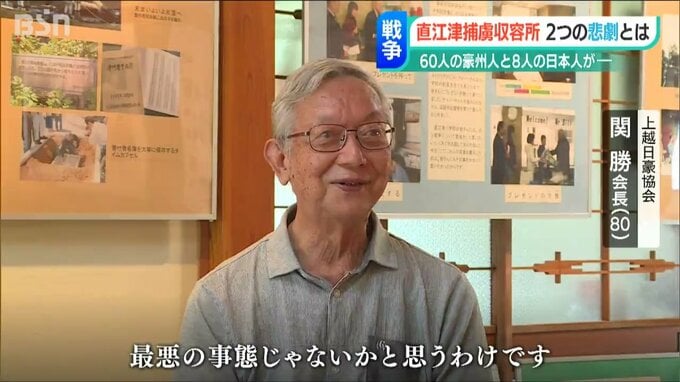

【上越日豪協会 関勝会長】「食料と同時に、気候風土も全然違うところですからね。しかもここは12月になると、しかも海すぐそばですからね、相当な強風が吹いたりするわけですから、最悪の事態じゃないかと思うわけです」

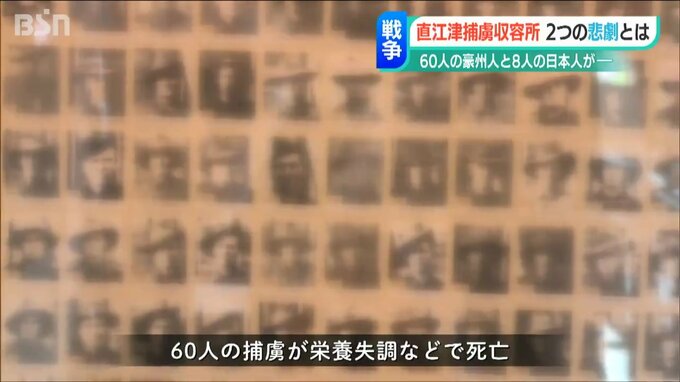

捕虜たちが生活していた場所は暖房の無い朽ちた倉庫。十分な食料などを与えられないまま工場や炭鉱で働かされ、栄養失調などで60人の捕虜が亡くなりました。

雪が降る極寒の中、死んだ仲間を自分たちで運ぶことも指示されました。直江津捕虜収容所で起きた悲劇はこれだけでは終わりませんでした。