河川から遠くても油断できない…「内水氾濫」の危険

次に、雨への備えについてです。浸水被害についてのハザードマップは、「外水氾濫」と「内水氾濫」に分かれています。外水氾濫は河川の氾濫で、これ対して内水氾濫は、地下のトンネルや下水管などで雨を処理しきれなくなることによる氾濫で、川の近くでなくても都市部では起こり得ます。

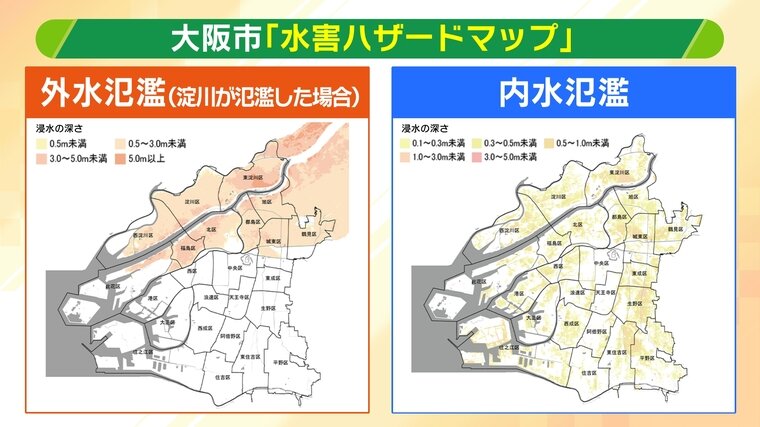

大阪市の「水害ハザードマップ」で淀川が氾濫した場合の外水氾濫を確認してみます。浸水の深さが色で示されていて、一番濃い色のところは5m以上。1階部分どころから2階まで到達してしまうような浸水が沿岸地域では想定されています。

一方で、市の中心部は外水氾濫の影響がなさそうですが、ここで内水氾濫のハザードマップを見てみると、中心部でも氾濫のおそれがあることが示されています。

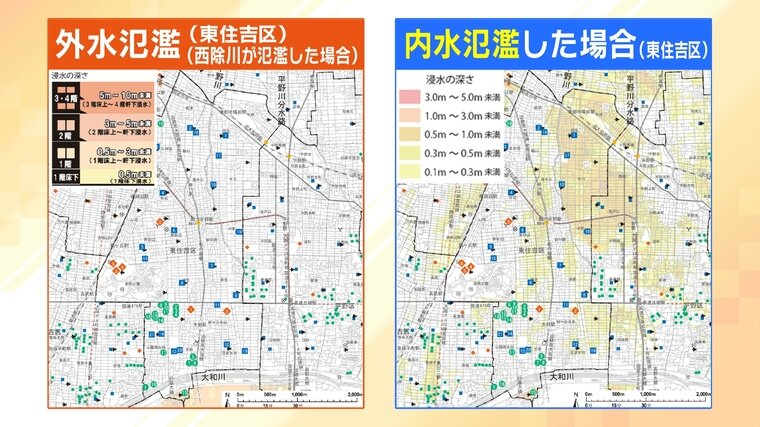

例えば東住吉区の場合、外水氾濫(西除川が氾濫した場合)では大和川の近くで少し色が変わっている程度です。しかし内水氾濫では、エリアによっては浸水の深さが1m以上などのところもあります。ぜひ、お住まいのエリアのハザードマップを確認してみてください。

そして内水氾濫では、マンホールから水が噴射してしまう、側溝で水が処理しきれないということもありますが、家が1階部分にある人、そして1階にトイレがある場合、なんとトイレから水が逆流してしまうこともあり得ます。国際災害レスキューナースの辻さんは、これを防ぐ方法として「水のう」(15~20リットル)を挙げています。

土のうはよく言われますが、土で作ると流れたときに詰まってしまうため、ゴミ袋の中に水を入れる「水のう」を推奨しています。また、水だと形が変わるため、トイレの管にスポッと入ってくれてより密閉してフタをしてくれます。さらに、台風が過ぎ去った後は袋に穴を開けて水を捨てるだけで処理も簡単です。ただ、ゴミ袋は捨てると詰まってしまうのでしっかり取り除くようにしてください。