なぜ泳がなくなっているのか

なぜ海水浴・水泳の行動率が下がっているのか。その理由を直接尋ねた質問はないため、他の質問への回答から想像してみます。

関係しそうだと思ったのが「休日の過ごし方についての意識」。

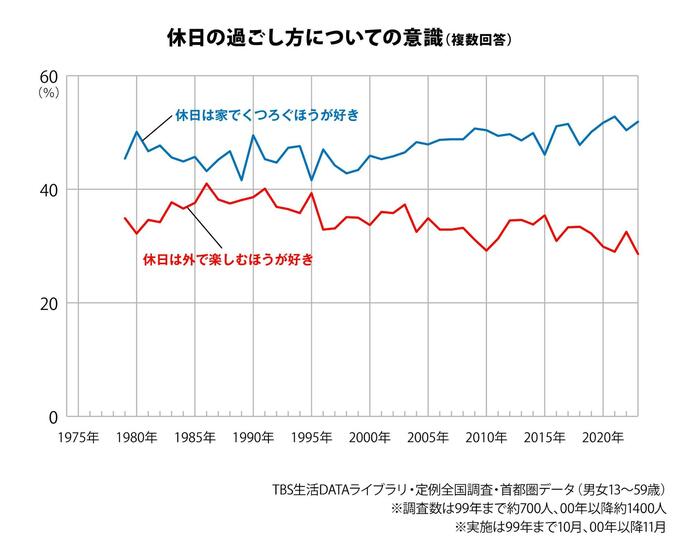

79年から調べていて、あてはまるものをいくつでも選んでもらう選択肢の中に、「休日は外で楽しむほうが好き」というアウトドア派と「家でくつろぐほうが好き」というインドア派を表すものがあります。

海やプールに行きたがるのがアウトドア派なら、減少しているのはアウトドア派かも、と想像しつつ、両者の推移を折れ線グラフにすると、以下のようになりました。

世の中では、常にアウトドア派よりインドア派のほうが多く、90年代前半頃までは前者が5割弱、後者が4割弱といったところ。これが大体90年代後半くらいから、徐々に両者の差が開き、今ではインドア派が約5割、アウトドア派が3割弱となっています。

アウトドア派が減りつつある感じもしますが、海水浴・水泳行動率の減り具合に比べると穏やかで、これだけが原因とは言いがたい印象。

そこで目にしたのが「消えゆく 夏休み水泳指導」という記事(2024年8月4日付朝日新聞)。異常な暑さや教員の働き方改革を背景に、学校のプールでの水泳指導を取りやめる例が近年相次いでいるとのことです。

また、TBSテレビ系列JNN28局のニュースサイト「TBS NEWS DIG Powered by JNN」には、教員の働き方改革や老朽化プールの建て替え予算の壁を理由に、水泳の授業を学校ではなくスポーツジムで行うケースを紹介するニュースがありました(2023年7月6日付【Nスタ解説】)。

先に引用した新聞記事によると、学校の水泳指導では「事故で水に落ちたときの対応を学ぶ着衣泳の練習を促している」そうで、子どもの命を守る取組が続けられていることには一安心。

とはいえ、学校で水泳の授業が減ったり、老朽化した学校のプールを建て替えなかったりと、子どもの水泳環境も縮小方向になりつつある模様。

子どもですら泳ぎが遠のく、過酷な今の夏。このままだと「昔は夏にわざわざ外に出かけて泳ごうとしたらしいが、よくそんな危ないことをしたもんだ」と言われたりして。

注1:TBS生活DATAライブラリは、1971年の開始以来「JNNデータバンク」という名称で続けてきましたが、2024年4月に改称しました。

注2:TBS生活DATAライブラリは、99年まで5月と10月の年2回実施で、「最近1年間にしたことのある行動」や「これからしてみたい行動」は両方で尋ねていました。00年以降、11月の年1回実施になったのに合わせて、ここでは99年までは10月実施の結果をグラフにしました。ただし、93年は10月にこの質問が行われなかったため、5月の結果を用いています。

引用文献

●気象庁(2024)気候変動監視レポート2023

<執筆者略歴>

江利川 滋(えりかわ・しげる)

1968年生。1996年TBS入社。

視聴率データ分析や生活者調査に長く従事。テレビ営業も経験しつつ、現在は法務・コンプライアンス方面を主務に、マーケティング局も兼任。

【調査情報デジタル】

1958年創刊のTBSの情報誌「調査情報」を引き継いだデジタル版(TBSメディア総研が発行)で、テレビ、メディア等に関する多彩な論考と情報を掲載。2024年6月、原則土曜日公開・配信のウィークリーマガジンにリニューアル。