「ふるさと納税」1兆円突破 「格差」「経費」など課題も

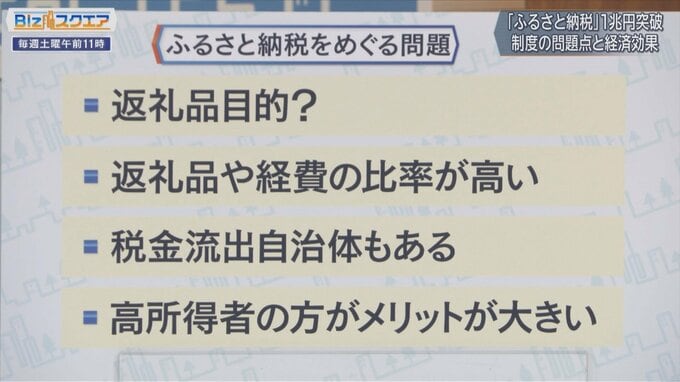

ふるさと納税で指摘されている問題点は、「返戻品目的ではないか?」。それから「返礼品や経費の比率が高い」寄付額の30%以下、経費が50%以下にしようということになっていたが、それでも比率が高いのではと。さらに「税金流出自治体もある」「高所得者のメリットが大きい」などがある。

――まず返礼品だが「ふるさと納税」という言葉に問題があるのでは?

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

そうかもしれない。納税を移しているというイメージがあり、それで金をもらうのはけしからんという話になる。

――税金で返礼品をもらっているから払っているのではない。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

これは寄付。あくまでも「その自治体に寄付したことに対するお礼が来る」ということで、そのお礼をいくら出すかとかどんなものを出すかは、本来その自治体が考えればいい話。それを総務省が「3割以下でなければいけない」とか「地場産品でなければいけない」と限っていくとこの制度自体の柔軟性がどんどん失われていく。むしろこれは、経済対策・経済政策だと思えば、こんなにいい制度はない。これによって人気を集めた返礼品の産業が地域で成長する。「補助金を出してその業種を成長させる」ということの代わりになる。むしろ全国の人たちが応援してくれるという、見事な経済対策になっていると思う。

――地元が工夫しながら、人々の協力も得ながら産業振興策をやっている「ふるさと創生事業」か。みんな工夫を凝らしてきている。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

そうだと思う。今は、ふるさと納税担当課の職員は「一番優秀な人を揃える」というぐらいに変わってきた。アイディア勝負なので、よその自治体に負けないと。本当にこの10年間で、自治体の雰囲気が、ガラッと変わった。

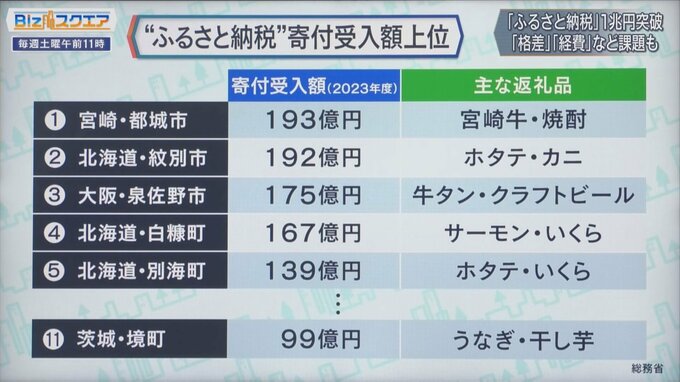

――寄付額の上位を見ると、肉や海産物がある自治体が並んでいて、おなじみのところも多い。先ほど紹介した茨城県境町は11番目。特定の自治体に集中していることもよく批判されている。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

総務省が「地場産品以外はダメだ」と強く言ったことが影響して、肉とか海産物を持っている自治体だけが上位に来ることになる。

――肉も海産物もない自治体にとっては不公平ということになる。だから、そこまで本当に縛る必要あるのか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

一生懸命、抜け道を探そうと思って「自分のところで加工している」「工場があるからいいのではないか」など(自治体は)いろいろ工夫をしている。

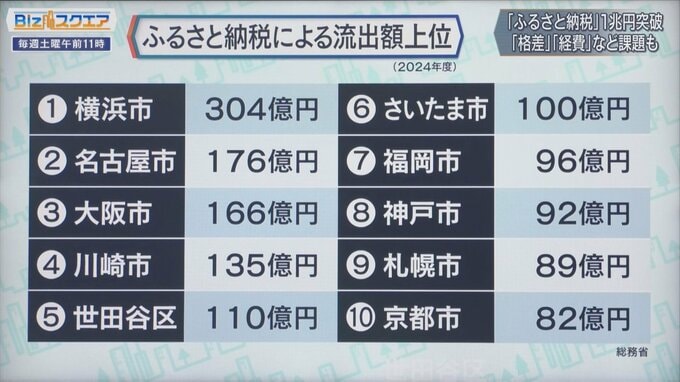

―― 一方で流出している自治体もたくさんある。特に都市部の横浜・名古屋・大阪・世田谷区。なので「不公平だ」という話がある。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

私も横浜市民だが、基本的に住民サービスが足らないというのは、非常に大きな問題だと思う。「普通に生活しているのだから、税金払うのは当たり前だ」という感じが上位にあがるような自治体にあるのではないか。

――自分たちが住んでいる自治体から十分な住民サービスを受けている実感がなく、「こんなに住民税を払うんだったら、どこかに寄付したい」という人もいる。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

給食費の話だったらそのためにクラウドファンディングをやるとか、ふるさと納税を使うなどもう少し工夫してアピールすれば、逆にお金を集める、一つの手法になると思う。

――「寄付」というものに対する、人々の意識を変えてきているのではないか。

千葉商科大学教授 磯山友幸氏:

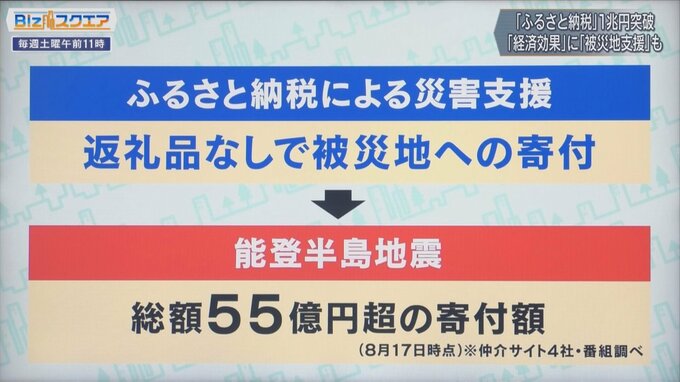

最近は震災など災害が起きると、その自治体に大量の寄付が集まる。しかも返礼品を求めないという寄付がすごく増えている。日本は「寄付文化が根付かない国」とずっといわれてきたが、このふるさと納税のおかげで、寄付文化が根付いたのではないか。何か被災があったらみんなで寄付しようというムードがすごく広がったと思う。

――そういうメリットを確認しながら制度をより良くするという議論を深めたい。

(BS-TBS『Bizスクエア』 8月18日放送より)