当時子どもたちの学び舎だった国民学校は、軍隊の宿舎になっていました。

【桜井秀一さん】

「学校そのものが全部兵舎として使用されましたから、学業はほとんど…。学校の勉強とか、それから教えられる歴史とか、そういうことに対してはまったく不勉強で、今にして思えば本当に何が正しい歴史だったのか、何のために戦争をやらなければならなかったのか。ただ戦争があって、兵隊さんが来て、そういう状態だったということですね」

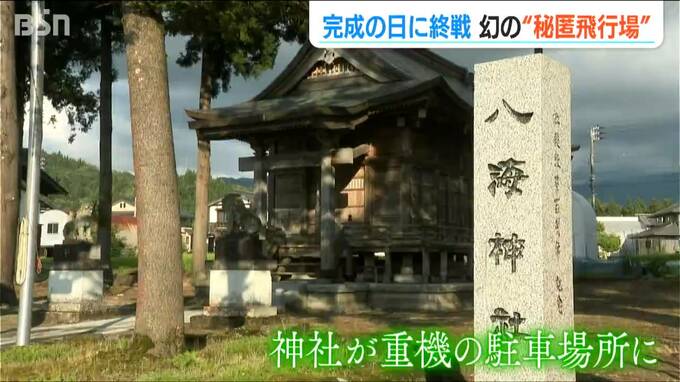

当時の地元を研究している、魚沼歴史・民俗の会事務局の八海昭夫さん(69歳)に、重機の駐車場所として使われていた神社の杉の木を案内してもらいました。

そこには今も、古い傷が残っています。

「杉の木の根元。ちょっとくぼんでいますけど、ブルドーザーがぶつけた跡…」

八色原飛行場の予定地は当初、幅50m・全長1500mほどの計画だったと言われています。終戦後の1947年に撮影された航空写真には、畑を押し固めてつくった滑走路の痕跡とみられるものが写っています。

八色原飛行場にはアメリカ軍の本土上陸に備えた飛行基地の役割があったのではないか、と八海昭夫さんは考えています。

「関東のほうから敵が攻めてきますから、三国峠を越えて向こうへ撃って出る。そういう意味合いでは、最前線の基地・飛行基地をつくろうとしていたということだと思う」

そして、村にとって忘れられない日がやってきます…。