作家自ら「名調子」で上演する紙芝居

真野さんは2か月半で33枚の紙芝居を描き上げたのだそうです。この絵はすごいな、と私も思いました。寮美千子さんは、各地で上演しています。7月29日と30日は、福岡市で披露してくれました。聞いているのは10人程度、小さな集まりでした。寮さんの名調子をお聴きください。

(紙芝居の上演)

♪(軍艦マーチ:ジャンジャン、ジャンジャジャジャンジャン…皆さん歌って!ダンダダダッダダダダッダーそのまま歌って!)

「大本営発表。大本営発表。大日本帝国軍は、イギリス領シンガポールを陥落せり!」(ダンダンダンダン、ダン!)

開戦からわずか2か月。日本軍は大進撃だ!2月18日、お祝いの提灯行列があった。みんな小さな日の丸の旗をふって行列した。ぼくは大きな日章旗を掲げて水兵服で先頭を歩いた。とっても誇らしかった。忘れもしない、ぼくの9歳の誕生日だった。

「南方を植民地にしたら、ゴムも石油も思いのままだ。日本は、豊かになるぞ」

先生は顔を輝かせてそうおっしゃった。

ああ、どんな豊かな世界になるのだろう!

田中少年は、典型的な「軍国少年」ですね。「大東亜共栄圏」と日本は言いながら、実際は欧米に代わっての植民地支配だったわけです。国ぐるみの熱狂の中、田中少年もまた、侵略される側の気持ちは全く想像していません。

軍国少年が見た「故郷壊滅」

ところが、大日本帝国の勢いがよかったのは真珠湾攻撃から半年だけでした。国民生活はみるみる窮乏し、優しかった担任の先生は徴兵されました。田中少年は旧制の福井中学校に進学しましたが、学徒動員の毎日でした。

(紙芝居の上演)

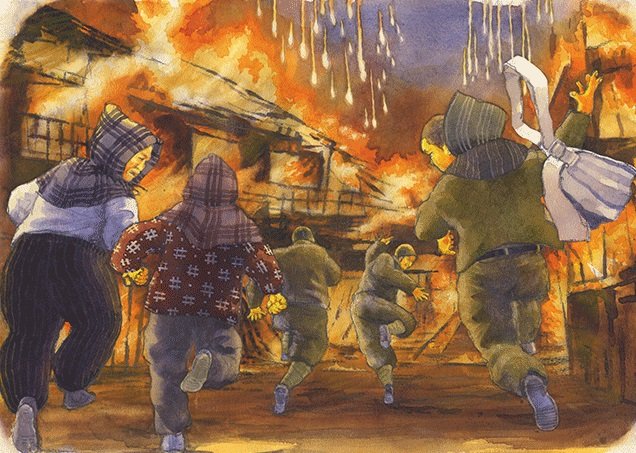

<ヒューヒューヒュー>

空から、無数の赤い火が落ちてきた。

焼夷弾だ!

「みんなを避難させるんだ」

とうさんは、町の人に声をかけてまわった。

逆巻く炎のなかを走る。鞄が重い。ぼくは鞄を投げ捨てた。

とうさんの声を頼りに、みんな必死で走った。ようやく街外れにたどりつくと……

「おまえら、逃げたらあかん。消火に戻れ」。

警官たちが立ちはだかった。

「なにを言う。火のなかを、命からがら逃げてきたんじゃ。死ねというのか」と

うさんが怒鳴りかえして、警官を押しのけたそのとき……

<バーン!>

建物の窓という窓が、一斉に火を噴いて、大爆発をした。

警官たちはあわてふためき、われ先にと、どこかへ行ってしまった。

「今だ、逃げろ!」

とうさんは、町の人を安全な場所へと連れていった。

助かった!

ふりかえれば、ぼくらの街が燃えている。火の海だ。

お互いの無事を、確かめあった。見れば、赤ちゃんをおぶった人や、小さな子、お年寄りもいる。

みんなよく、ついてきてくれたものだ。涙が出た。

本当にリアルな田中少年の記憶です。寮さんが資料もいろいろ集めて真野さんに提供しているため、極めて史実に近いものになっています。実際に、田中少年が住んでいた町では、犠牲になった人はいませんでした。お父さんは町会長で、このことは福井市史にもきちんと記されているそうです。

福井市は、民家の被災率が80%を超えていて、全国の空襲の中でも、被害に遭った人の割合が極めて多い町となってしまいました。故郷は、壊滅したのです。

「防空法」という法律がありました。空襲というと、焼夷弾が降ってくる中、みんなが逃げていく様子がありますけど、本来「逃げてはいけない」という法律だったんです。当時の日本国は、傍観や逃避は立派な犯罪である、としていました。自分たちで消すのが役割であり、逃げるのは非国民である。当時はそういう国だったということです。

「あと少し早く、戦争が終わっていれば…」

そして、とうとう敗戦を迎えます。玉音放送です。

(紙芝居の上演)

8月15日、「玉音放送」があるからと、ラジオの前に集められた。

正午「君が代」が流れて、天皇陛下がお話しになった。

大人たちが、すすり泣いていた。日本が降伏して、戦争が終わったんだ。

福井市は、見わたすかぎりの焼け野原になっていた。

2万6千世帯のうち、2万2千の家が燃えて、一晩で1576人もの人が死んだんだ。親戚も死んだ。友だちも死んだ。

何が、「神風」だ。あと少し、あと少し早く、戦争が終わっていれば……。

「天皇陛下のために」と、たくさんの人が死んでいったのに、陛下からは、ついに「すまなんだ」のひと言もなかった……。

なんのための、だれのための戦争だったんだろう?