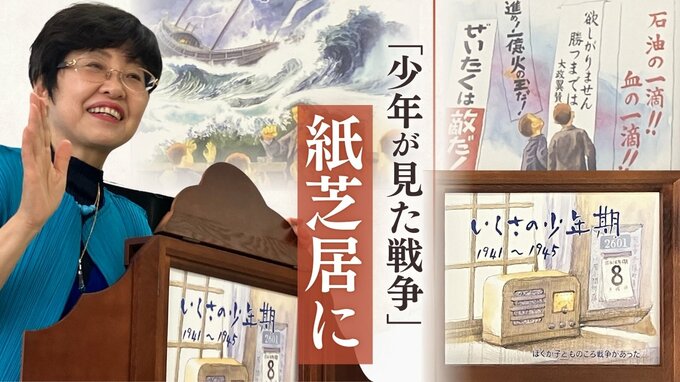

8月15日が近づいた。終戦から79年、遠のいていく記憶を記録した紙芝居『いくさの少年期』の上演が福岡市であった。朗読したのは、紙芝居の文を書いた作家自身だ。制作に込めた思いと上演の様子を、RKB毎日放送の神戸金史解説委員長が8月13日に出演したRKBラジオ『田畑竜介GrooooowUp』で紹介した。

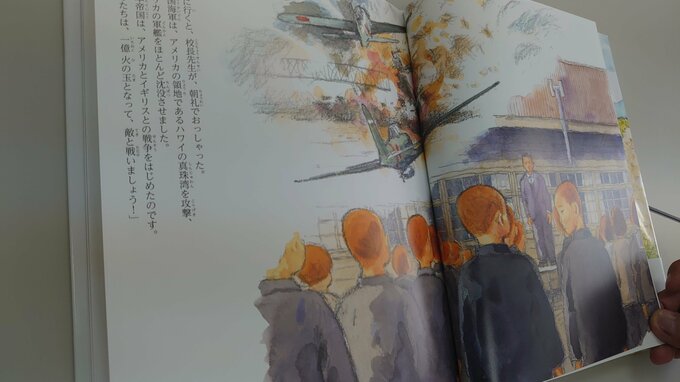

「日本が戦争をおっぱじめたんや!」

まもなく「終戦の日」が来ます。79年、長い時間が経ちました。7月29日に福岡市博多区のビルで、ある紙芝居の上演がありました。『いくさの少年期』というタイトルで、戦争体験の新作ノンフィクション紙芝居です。リアルな少年時代の記憶を素晴らしい絵で表現した紙芝居でした。朗読の様子をお伝えします

(紙芝居の上演)

僕は田中幹夫、8歳。春山国民学校初等科の三年生。福井市のどまんなか、呉服町にある洋服屋が、僕の家だ。

家を出たとたん、内山くんが息せき切ってやってきた。

「みきおっ。朝のラジオ聴いたか?」

「ううん、何かあったの?」

「えらいこっちゃ。日本が戦争をおっぱじめたんや!」

「え、戦争?」

朗読しているのは、奈良県在住の作家、寮美千子さんです。この紙芝居の文章を書きました。

文・寮美千子(りょう・みちこ):作家。1955年東京都生まれ。1986年に毎日童話新人賞、2005年に泉鏡花文学賞を受賞。1990年代、衛星放送ラジオ「セント・ギガ」に600編以上の詩を提供。幼年童話から絵本・純文学・ノンフィクションまで幅広く執筆。2006年より奈良市在住。

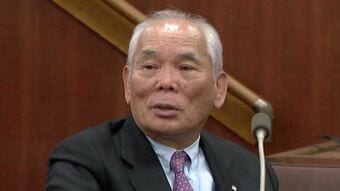

紙芝居の原作は、大阪の弁護士、田中幹夫さんが戦後70年を機に自費出版した自伝的小説『いくさの少年期1941~1945』(文芸社、2015年)です。田中さんは91歳、今もご健在です。

原作・田中幹夫:弁護士。1933年福井県生まれ。福井空襲、福井地震を体験。2003年、障害者虐待の「サン・グループ事件」で画期的な勝訴判決をかちとる。日本子どもの虐待防止学会名誉会員。『いくさの少年期1941~1945』(文芸社)は、子供の目からみた戦争体験を、すべて実話にもとづいて構成した自伝的小説。

作家がほれ込んだ「軍国少年の記憶」

田中さんは太平洋戦争が始まった時、福井市で今の小学校に当たる国民学校3年生で、敗戦を迎える中学1年生までの4年間を、事実に即して小説に書きました。その小説の中身に、寮さんはほれ込んでしまいました。

寮美千子さん:読ませていただいて、これはぜひ「みんなに分かるように紙芝居にしたいな」と思いました。まとめて、紙芝居の原稿にして絵描きを探したら、絵描きが見つからない!内容を見て「難しくて無理です」とかいろいろ言われ絵描きが見つからない中で、たまたまフェイスブックでしかつながっていなかった、真野正美さんという帯広の画家さん。作品館も帯広に建っているんですよ。有名な画家さんなんだけど、困って駄目もとで聞いてみたんですね。そしたら「えええー…」。1週間くらいしてから「わかりました。田中先生の志に感動したので、やらせてください」って。「期間が短いんですけど、いいですか?」「頑張ります」って言って。

寮美千子さん:田中先生の行った学校の校舎の写真とか、軍事教練の時の写真とか、戦時中のいろいろな資料をダンボールに集めて、「この絵には、この資料」と全部資料的にはうちでバックアップして描いていただきました。そういうことで出来上がった作品が、仲間内でちょっと見せるだけのつもりだったんだけど、あまりにもクオリティが高く、しかも無料で描いてくれたので、「これはまずいぞ、これは出版しなきゃいけないな」と思い、わずか300部ですけれども、紙芝居を出版することができました。

絵・真野正美(まの・まさみ):画家。1958年大阪府生まれ。カーデザイナーとしてトヨタ自動車に勤務ののち、帯広市郊外に移住して画業に入る。六花亭が60年以上にわたって刊行している月刊児童詩誌『サイロ』の表紙画を2010年より担当。2017年、中札内美術村に「真野正美作品館」が開館した。