南海トラフ地震臨時情報 「警戒」と「注意」の違いは?

加藤キャスター:

今お話にも出ているように、注目されているのは、今回の地震の震源が南海トラフの想定震源域内にあったということです。

南海トラフ地震といえば最大震度は7、津波の高さは最大で34メートル、死者は最大で32万人を超えると想定されている地震です。

この南海トラフ地震に関連があるとして、気象庁は8日、南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震注意」というものを初めて発表しました。聞き慣れない方もいらっしゃるかと思いますので、解説していきます。

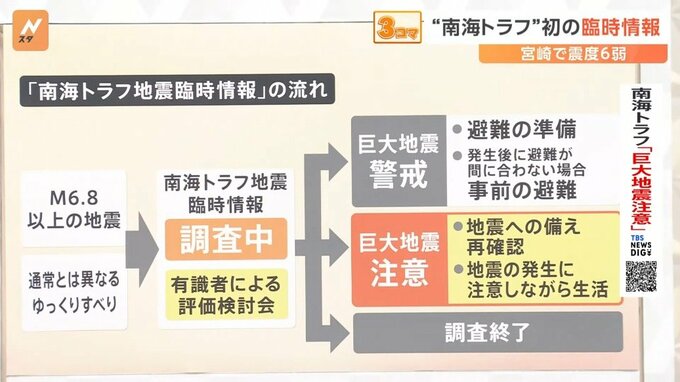

「南海トラフ地震臨時情報発表」までの流れを今一度おさらいすると、マグニチュード6.8以上の地震がある、もしくは、通常とは異なるゆっくりすべりが観測されると、5分から30分をめどに、南海トラフ地震臨時情報が「調査中」ということになります。

山岡教授も参加されたという有識者による検討会で、南海トラフと関連があるかどうかが精査されるわけですが、「関連がない」と判断されると調査は終了になります。

関連がある場合は「巨大地震警戒」か「巨大地震注意」に分かれます。

▼「巨大地震警戒」が発表されると

・避難の準備を始める

・発生後に避難が間に合わないと判断される場合、事前の避難を呼びかけられることも

▼今回発表「巨大地震注意」は

・地震への備えを再確認を

・地震の発生に注意しながら生活を

南波キャスター:

「警戒」ではなく「注意」になった理由は何でしょうか。また「注意」の場合は、どういう私たちの対策と考え方が大事になってくるのでしょうか。

名古屋大学 山岡耕春 教授:

今回は「警戒」か「注意」かを議論したというより、むしろ「注意」を出すか、あるいは何も出さないかが議論になりました。

モーメントマグニチュード、いわゆるもう少し正確なグローバルスタンダードなマグニチュードで計算したところ約7.0だったので、それで「巨大地震注意」という情報を出すことになったわけです。

この場合には特段、普段の生活に制限を加えることは推奨せずに、普段の地震への備えを再確認してくださいということをお願いしています。