新たなコロナ対策「できるかぎり感染防止と社会経済活動の両立を実現していくため対応を加速させていく」と岸田総理がリモートで会見しました。療養期間、全数把握、水際対策の見直しをする。また、岸田総理は会見の中で対策強化の3つのポイントをあげました。専門家と見ていきます。

■政府 新たなコロナ対策を発表 岸田総理はリモートで会見

岸田総理

「できる限り感染防止と社会経済活動の両立を実現していくため、対応を加速させていく」

会見で、岸田総理は▼全数把握、▼水際対策、▼療養期間を見直すことを発表しました。

■療養期間 “無症状”は7日から5日間に短縮へ “症状アリ”は7日間の療養へ

岸田総理

「感染状況の推移をしっかり見た上で、できる限り速やかに公表したい」

【療養期間の見直しについて】

では、政府はどれくらいの期間を検討しているのでしょうか?「有症状者」と「無症状者」の2つにわかれています。

●現在

「有症状者」は発症して10日間、療養期間を設けています。そして「無症状者」は検査を行って7日間、療養期間を設けています。これが短縮されるとどうなるのか。

●短縮案

短縮されると「有症状者」は7日間の療養期間、「無症状者」は5日間の療養期間になるかもしれないということです。数日ではありますが、短くして大丈夫なのか心配な方もいるかもしれません。

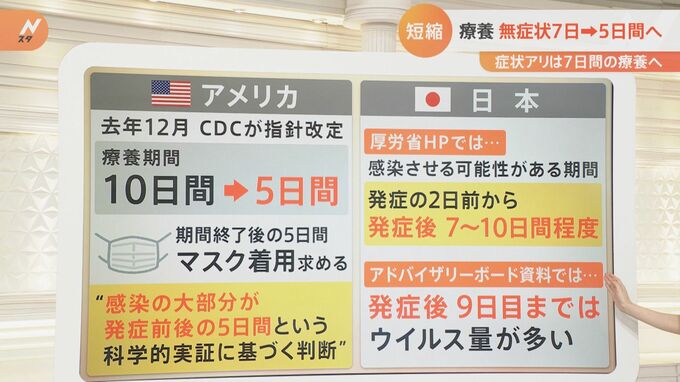

■療養期間の短縮 アメリカでは10日間から5日間に

海外はどのような対応をとっているのか、アメリカを例に見ていきましょう。

去年12月、アメリカは療養期間を10日間から5日間にしました。ただ、療養していた方々に「期間が終了した後、5日間はマスクを着用してください」と求めました。では、なぜ5日間に短くしたのか。“感染の大部分が発症前後の5日間という科学的実証に基づく判断”だったということでCDC(疾病対策センター)が指針を改訂しました。

日本の厚生労働省はどのように見ているのでしょうか。

ホームページに書いてあるものですが、感染させる可能性がある期間として、日本だと“発症の2日前から発症後7日~10日間程度は感染させる可能性がある”と見ているそうです。

さらに、アドバイザリーボードの資料などでも“発症後9日目まではウイルス量が多い”ということですので、アメリカはアメリカのデータ、日本は日本のデータをもとに、いったいどれくらい療養期間を短縮することが安全にできるのか検討が進められています。

井上貴博キャスター:

科学的根拠に伴うのであれば療養期間が短いことに越したことはないですけど、どうしても政権の今までの判断が遅くて、追い込まれた段階で判断するという何か決められない体質を表している気もしてしまいます。

オンライン直売所「食べチョク」秋元里奈 代表:

今このタイミングですることが、例えば、何か新しい科学的な実証に基づくものがあるのかとか、根拠の部分は気になります。うつす可能性が低いのであれば安心して出ていけますけど、ここがクリアになっていないと療養期間が短くなったとはいえ、出るのは怖いという方もたくさんいると思います。

井上キャスター:

症状が悪い方にいかに早く薬や点滴を供給できる体制にあるのかも重要だと思いますが、どうでしょうか?

「インターパーク倉持呼吸器内科」倉持仁 院長:

未だにCOVID-19の重症度分類は肺炎・呼吸不全がなければ全て軽症と判断されてしまいます。一方、今、医療現場で入院を要している方は、基礎疾患があり当初は軽症と判断された方が、時間が経って悪化して入院治療を要していて、結果、医療機関の手間が非常に増えていてなかなか退院できないという状況が重なっています。やはり今までの考えを改めて、軽症者のうちに状態が悪い人に積極的に点滴や飲み薬の治療を行う体制が求められていると思います。