迫りくる「たんぱく質クライシス」日本ハム社長 どう立ち向かう?

日本ハムは「たんぱく質を、もっと自由に。」というキャッチフレーズを掲げている。

日本ハム 井川伸久社長:

まず、日本ハムは、日本人のたんぱく質摂取量の約6%を供給している。もう一つは事業の中で大きく分けて加工品といわゆる生肉、こういう二つの部分がある。

国内外に豚などを飼育する自社農場を148ヶ所持ち、国内の食肉販売量約20%のシェアを占めている。

日本ハム 井川伸久社長:

気候変動によって畜肉の餌である、大豆、小麦、トウモロコシがとれなくなる「たんぱく質クライシス」というキーワードがある。2040年、2050年には、グローバルで販売数が不足してくるのではないかと。

――たんぱく質の確保は、社会課題の中でも優先的な事項だ。

日本ハム 井川伸久社長:

我々は「たんぱく質供給メーカー」なので、植物肉や培養肉など、新しいたんぱく質の提案方法も考えないといけない。それ以外にいろんな形でたんぱく質を提案していくことも考えていかざるを得ない。

さらに、最近は為替によるリスクも大きいという。

日本ハム 井川伸久社長:

為替の問題等々で日本が買い負けしている。穀物にしても、肉にしても買い負けするという時代が続いているので、国内の需給率を上げていかないと。

――円安で、飼料も輸入肉も上がるのは厳しいと思うが、為替相場について言いたいことは?

日本ハム 井川伸久社長:

めちゃくちゃある。もう少し何とかしてもらいたい。140円前半である程度安定してもらえれば、我々の収益も安定するが、160円というのは非常に異常な価格。(円安が続くと、価格改定も)せざるを得ない。

この先に待ち受けるたんぱく質クライシスに備え、7月9日、新たな事業提携を発表した。井川社長は「国内地域産業の持続可能性の追求ということで、自社で取り組むよりも、共同で取り組んだ方が結論早い」として日本ハムとJA全農は、食肉の安定供給のため、畜産技術の研究や共同配送など幅広い分野で連携するという。

――JA全農との提携は、たんぱく質クライシスを乗り越えるためか?

日本ハム 井川伸久社長:

もちろんベースにある。我々が調達できない場合は全農からもらったり、逆に全農の牛を、海外に今後持っていけるようにすれば、もっと日本ハムと全農もお互いのメリットが出てくるのではないかと。将来の「スマート養豚」。お互いでやればもっとスピードが上がる。

日本ハムがたんぱく質の安定供給のために取り組む「スマート養豚プロジェクト」。AI、人工知能によって、豚舎の環境や豚の行動を解析し、発情確率を自動で算出。養豚場の生産性の向上とともに、労働者の負担軽減に繋がると期待されている。

日本ハム 井川伸久社長:

(養豚農家が)土日ぐらいは家族で1泊2日ぐらいの旅行ができるとか、食事にみんなで行けるとか、そういう部分を提案していこうという思いがある。

たんぱく質クライシスを乗り越えるため、井川社長は更なる改革を目指す。

日本ハム 井川伸久社長:

どうしても日本ハムというのは「自前主義」で今までやってきた。農場を作って、処理場を作って、物流会社作って、冷蔵庫を作って、販売会社を作って(何でも自分でやろうとした)。

でも、自前主義で自由にやろうと思ってもある程度限られている。「共創」と「挑戦」というワードも今、現場に発信している。「共に創る」というのは、いろんなところとコラボしましょうと。

――そうしないと「たんぱく質クライシス」みたいな大きなテーマは乗り切っていけない。

日本ハム 井川伸久社長:

その通りだ。積極的に我々はチャレンジしていこうと考えている。

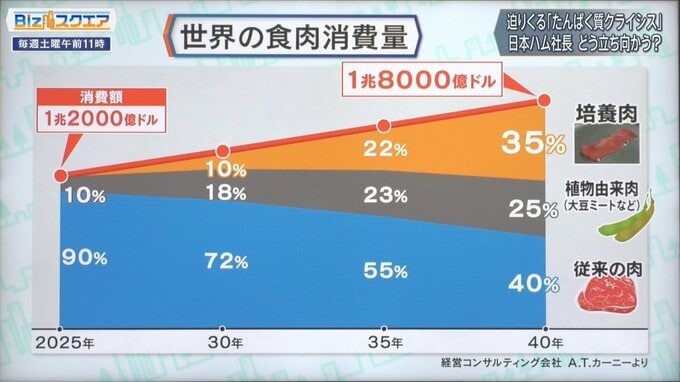

「たんぱく質クライシス」。世界の食肉の消費量は今後どうなっていくのか。世界の食肉の消費量をみると、2025年の時点では、現在食べている従来の肉が90%を占めている。これが2040年に従来の肉が40%まで半減し、一方で大豆ミートなど植物由来の肉が25%、培養肉が35%まで増えるとされている。

――世界的な人口の増大があり、その上に気候変動があって食肉の供給が従来のものは減っていくというものだ。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

人口が90億超えてくる。優先順位は牛肉の生産を減らしていくことが最優先だ。牛の飼育で水と飼料、穀物を大量に使う。それがCO2の排出を増やしてしまう方向にあるので肉でも牛を相当減らす必要がある。そこから大豆の生産をもう少し増やして、植物性のたんぱく質を摂るように世界が変わっていかないと地球がもたないことははっきりしている。

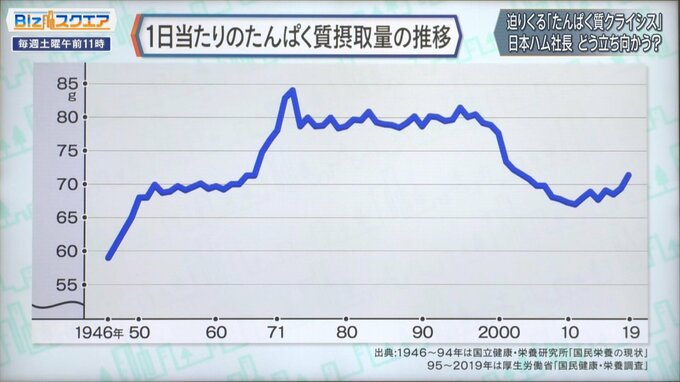

特に日本は「買い負け」のように経済力が落ちていたり、円安になって物が買えなくなっている。そうした中、日本のたんぱく質の摂取量は近年大きく減ってきている。1日当たりのたんぱく質摂取量は、1970年代から90年代半ばにかけては80g前後で推移していたが、2000年代は70gを下回る年もある。戦後はどんどん取って増えたが、経済の低迷の時代が影響しているのか、たんぱく質の摂取量が減っている。

――これをどうやって解決していくかが、大きな問題だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 7月13日放送より)

========

<プロフィール>

白井さゆり氏

慶応義塾大学 総合政策学部教授

2011~2016年まで日銀審議委員

専門分野は国際金融や日本経済など