どう実施するのか悩み続ける教育現場

この日、大石さんは南あわじ市を訪れました。南あわじ市の教育委員会や医師会などで作る団体から「包括的性教育」について講演をしてほしいと依頼を受けたのです。

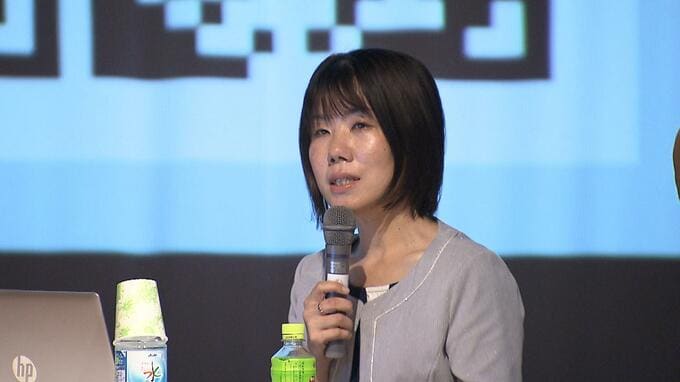

(講演をする大石さん)「自分の身体がどうなっていて、何をされたらおかしいことでどう対応したらいいのか、ぜひ小さい子どものころから伝えていきたい。」「性教育は年に1回、もしくは3年に1回聞いただけでとても身につくものではない」

参加者からは、性教育の必要性はわかるが、どう実施していくのか、困惑する声も聞かれました。

(質問する参加者)「まず何をしたらいいのでしょうか」

(答える大石真那さん)「自分が性教育をどうとらえていたかなというのと向き合っていただくのが1つ。それから、“これからの性教育は人権をベースとしたもの”なんだというイメージを学校内で共有するだけでもだいぶ違うと思う」

(質問する参加者)「市町村や教育委員会がどのような対応をすべきか教えてください」

(答える大石真那さん)「(各学校の)凹凸をなくすために、市全体で包括的性教育をどう進めていくのか指針みたいなものが作れたらいい」

(参加者 小学校の養護教諭)「実際学校現場で働いていても、もう少し踏み込んでやっていったほうがいいと思うときもあるし、なお一層やらないといけない領域だという考えになりました」

(参加者 小学校の養護教諭)「各家庭の方針とか考え方もあると思うので、そういった面では、足並みをそろえて保護者の理解も得ながら進めることが必要。その点、進めるのは思い立ったらすぐにはできないし、計画的にしないといけないですね」