「ステップ」で風穴は開くか

矢守座長はまた、報告書の公表を「ホップ・ステップ・ジャンプという言い方を借りるなら、今回はステップにあたる」と表現した。

ではホップは何を指すのか。警戒レベルだ。

2019年5月に運用が開始された5段階の警戒レベルが、それまでの情報体系を整理しないまま導入されたために、気象に関する防災情報の複雑さ・わかりにくさに拍車をかけた。

けれども検討会は、警戒レベルの維持を前提に情報体系や情報名の見直しについての議論を進めてきた。

レベルなら、数字なら、「複雑でわかりにくい」状況に何とか風穴を開けられるのではないかと考えたからだ。

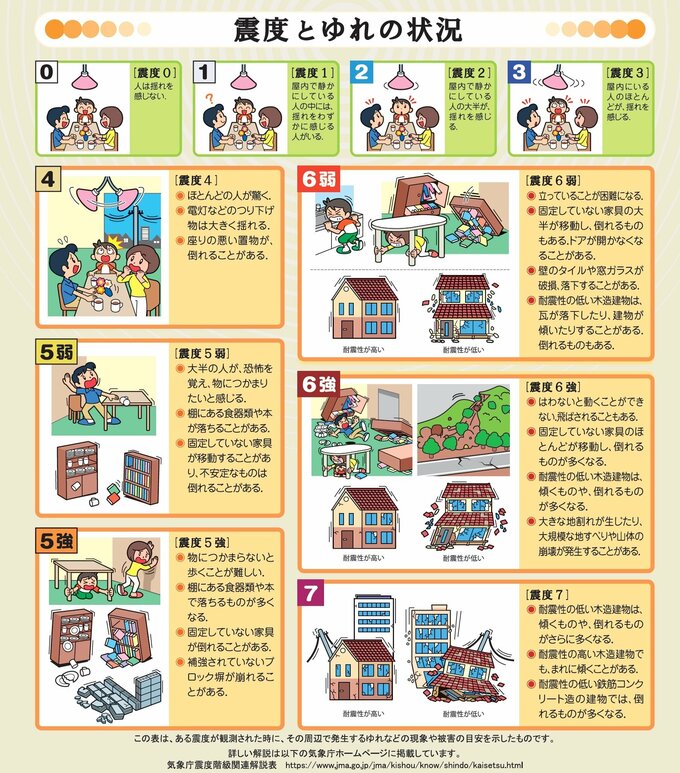

震度を手本に

矢守座長は地震の震度を例に挙げ、

・震度には100年以上もの歴史がある

・運用開始当初は「微震」「弱震」「強震」など日本語表現のみ

・その後、日本語と数字の組み合わせで表現(「震度5(強震)」など)

・1996年以降は、数字のみの10段階で表現(「震度5強」など)

以上の歴史的変遷を経て、震度という表現が社会に定着していることを説明した。

震度5強を「強震」、震度3を「弱震」などと頭の中でいちいち変換する人はおそらくいないだろう。

私たちの脳は、震度の数字を見聞きした瞬間に揺れの強さをある程度具体的にイメージできるようになっている。

これと同じように、「レベル+数字」を表示することで、たとえ情報の名称を知らなくても、情報の意味を理解していなくても、子供を含め多くの人々が危険度の高さを直感的に把握できるようになるのではないか。

そういう方向を目指して進むことが望ましいのではないか。

すぐには無理かもしれないが、震度が長い年月をかけて人々の間に浸透していったことは参考になるし、お手本にして良いように思う。

とはいえ、あまり悠長に構えてもいられない。

気象災害の激甚化・頻発化が進む中で、線状降水帯がもたらす大雨や台風への対応は待ったなしだ。

報告書が今回示した情報体系や情報名の見直しの方向性について、気象庁は運用開始を2026年の出水期に間に合わせるよう既に作業に着手している。

法改正やシステム改修にかかる時間を考えたら、2年は決して長くない。

こうした“改善”を防災に役立てるには、時間を有効に使い、普及啓発などの取り組みを強力に推進することが不可欠だ。

次の段階、矢守座長の言う「ジャンプ」の出来不出来も、そこにかかっているように思う。筆者も当事者意識を持って準備にあたるつもりだ。

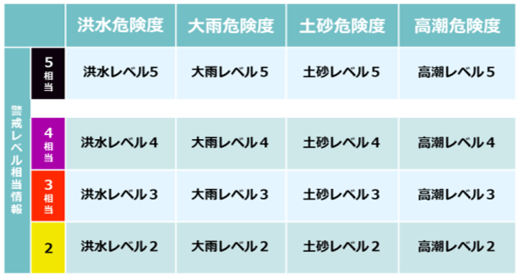

最後に、報告書に記載されているもう一つの表(図-4)を紹介したい。図-1とは似て非なるものだ。

将来、警戒レベルが社会にしっかり浸透した暁には、情報の正式名称を使わない選択肢も視野に入れて、このようにシンプルに表現してみてはどうかという提案だ。

この表は、特別警報や危険警報、警報の名前や意味を知らなくても、「洪水の危険度がレベル5」「土砂災害の危険度がレベル4」などと伝わることで、どの災害の危険度がどの程度高まっているのかが直感的に理解できるようになることを想定している。

こうしたコミュニケーションが円滑に成立する環境が整うまでにどれだけの時間がかかるかはわからないが、情報伝達者の我々も、いずれこのような伝え方に帰結するのではないか、そんな予感がしている。

“カオス”を脱する道筋が、ようやく見えてきた。

===

〔筆者プロフィール〕

福島 隆史

TBSテレビ報道局解説委員(災害担当) 兼 社会部記者(気象庁担当)

日本災害情報学会 副会長

日本民間放送連盟 災害放送専門部会幹事

気象庁「防災気象情報に関する検討会」委員