情報名に統一ルール適用

気象庁や国土交通省等が発表する〈気象に関する防災情報〉は、2年後の2026年、歴史的な転換点を迎える。その理由は、気象庁の有識者会議(「防災気象情報に関する検討会」)が2024年6月18日に報告書を公表したことだ。

「防災気象情報の体系整理と最適な活用に向けて」と題されたその報告書には、「複雑」「わかりにくい」との声が多数聞かれる情報の体系や情報名の改善の方向性が示されている。

当初の案である図-1を見ると、情報名に、ヨコ軸の「現象・災害の危険度」とタテ軸の「警戒レベル」に応じた統一性・整合性を持たせていることがおわかりいただけると思う。

一方、現行の図-2の情報名はバラバラで、共通のルールがあるようには見えない。

筆者はこの検討会の委員を務め、計8回の議論に参加すると同時に議論の行方をつぶさに見てきた。

連載の最終回となる第3回では、警戒レベルに直接紐付かない、〈警戒レベル相当情報〉以外の情報を中心にどのような見直しが行われるかを紹介するとともに、防災情報の理想像についても若干の考察を加えてみたい。

なお報告書の概要については第1回“最難関のパズル”は解けたかを、〈警戒レベル相当情報〉を中心に委員間で意見が大きく分かれた論点などについては第2回#「危険」が付かない警報をお読みいただきたい。

速報か、解説情報か

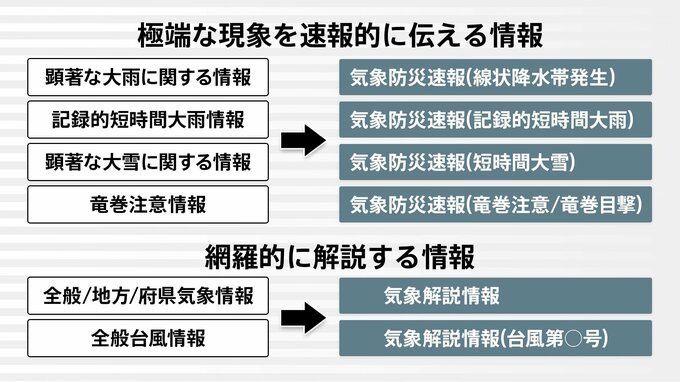

〈警戒レベル相当情報〉以外、つまり警戒レベルには直接紐付かないけれども防災の色合いの濃い情報について、報告書には

1.「気象防災速報」(極端な現象を速報的に伝える情報)

2.「気象解説情報」(網羅的に解説する情報)

以上の2つに分類する見直し案が盛り込まれた(図-3)。

もう少し噛み砕いて説明すると、1に分類されるのは、線状降水帯のような現象が発生または発生しつつある場合に速報で伝える情報で、具体的には「記録的短時間大雨情報」や「顕著な大雨に関する気象情報」、「竜巻注意情報」等が該当する。

どの情報も程度の差こそあれ、災害をもたらすような極端な現象が発生または発生しつつある場合に、対象エリアに危険が切迫していることを知らせる緊急性の高い情報だ。

一方、2に分類されるのは、速報で伝えるような緊急性は低いが、現在または今後の気象状況等を詳しく解説する情報で、「全般気象情報」に代表される「●●気象情報」や「全般台風情報」が該当する。