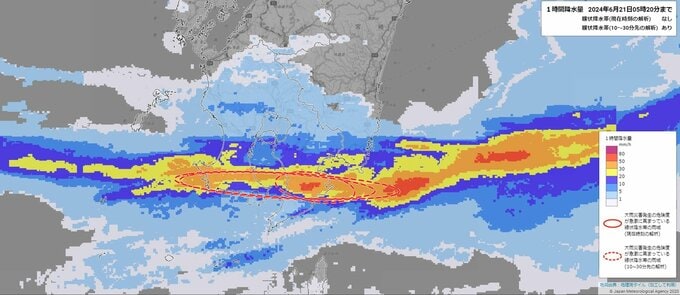

線状降水帯発生も今は解説情報扱い

情報伝達の観点から見れば、即時性の高い速報とそうではない解説情報とでは情報の性質が明らかに異なり、分類するのは至極当然に思える。

ところが現行の情報体系では、実は1に該当する情報も解説情報に位置付けられている。

つまり、線状降水帯の発生や記録的な大雨が確認されても、それらは解説情報的に伝えられる体裁になっている。速報でないのが歯がゆくてならない。

気象庁事務局は当初、検討会に対し、「記録的短時間大雨情報」や「顕著な大雨に関する気象情報」に速報的な要素を持たせつつ、あくまで解説情報の一部として扱う案を示した。

現行の体系とそれほど変わらない内容に思えたので、筆者は強硬に反対した。

情報伝達者の観点から言えば、速報で扱う防災情報は何が何でも一刻も早く伝える必要がある情報であり、解説情報的な速報とか速報的な解説情報とか、どっち付かずはありえない。

結果的に検討会での議論を経て事務局案は修正され、線状降水帯や記録的な大雨の発生が速報として伝えられる方向が明確に示されたことに、今は安堵している。

分類に注目を

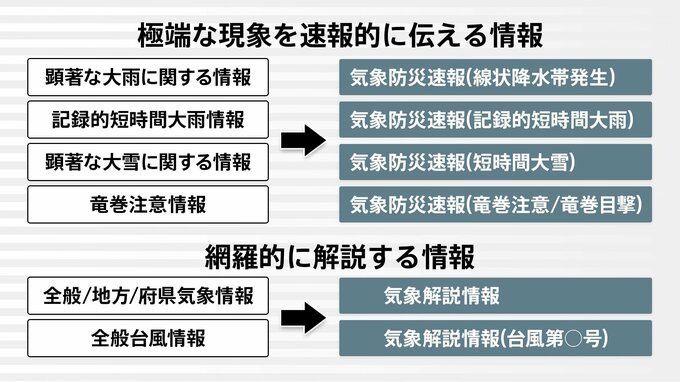

図-3について、念のため補足しておきたい。

「危険警報」と同様、「気象防災速報」や「気象解説情報」という新しい名前の情報ができるのかと思われた方がいるかもしれない。

そうではなく、情報が新設されるというよりは、情報の新たなカテゴリーが設定されるというのが筆者の抱くイメージだ。それをもう少し丁寧に表現するなら、「気象防災速報」は〈警戒レベルには直接紐付かないが、速報として伝えることが防災上特に有効と思われる情報群〉、「気象解説情報」は字義どおり〈気象状況を解説する情報群〉という分類になる。

このカテゴライズにより、「気象防災速報」に目を向けると、例えば「記録的短時間大雨情報」は「気象防災速報(記録的短時間大雨)」に、「竜巻注意情報」は「気象防災速報(竜巻注意)」にそれぞれ名称が変わる方向だ。

ただし、変わるとはいえ現在の情報名をほぼ踏襲していることがわかると思う。

対照的に、情報名が現在のものから大きく変わる印象があるのが「顕著な大雨に関する気象情報」→「気象防災速報(線状降水帯発生)」だ。