「オムツを一度も変えたことがない」

(増田)

日誌を読み返すと、おっしゃるとおりで。「家事や育児は女性がするモノ」という考えが染み付いていると、改めて感じる。現代において“推奨”される家族像ではないよね。

だけど、「うちはうち」だから。わが家では「一家の大黒柱の自分」と「家庭を支える専業主婦の妻」という、昭和的な家族像がある程度、成り立っていると思う。自分はまさに、田舎のそういう家庭で育った。妻も「亭主元気で留守がいい」みたいなことをよく口にするよ。

(伊豆田)

夫婦の関係性に、育った環境が影響するということ?

(増田)

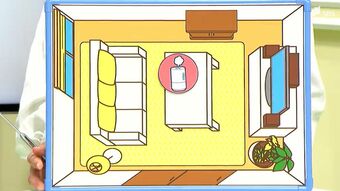

祖父は戦中生まれ。父も戦後まもない1950年代生まれ。食卓で、祖父と父がテレビで巨人戦を見ながら、カツオをつまみに、瓶ビールを飲んでいて、台所では、祖母と母が料理を作ってる。そんな光景が、子どもの頃の記憶。育休期間中に、両家が集まる機会があったけど、父も、義父も「オムツを一度も変えたことがない」と言ってたね。

(伊豆田)

へぇー。昭和的な家族像だね。うちは正反対で、父も母もフルタイムの会社員だった。どちらかというと、母の方がパワフルで、父は尻に敷かれてた感じ。いわゆる亭主関白な家庭は、ドラマや小説でしか見たことがないよ。馴染みがない。だから、増田の日誌に反感を覚えたんだろうね。

(増田)

自分ぐらいの世代はまだ、「古い日本の家庭」を知っている人も多いよね。代を重ねるにつれて、その傾向が徐々に“薄まっている”感じではないかと思う。「古い形」だからといって全否定されると、自分の家庭や家族の記憶が否定されているようにも感じる。飛躍し過ぎかな?

それこそ、夫婦間で合意できていれば、「男は身を粉にして外で働く」という考え方が、まだ許されてもいいんじゃないかな。

一方で、こういう古い考えを持つ人間が企業の管理職に就くことは、いまの日本で是とされていないことは分かるよ。

(つづく)