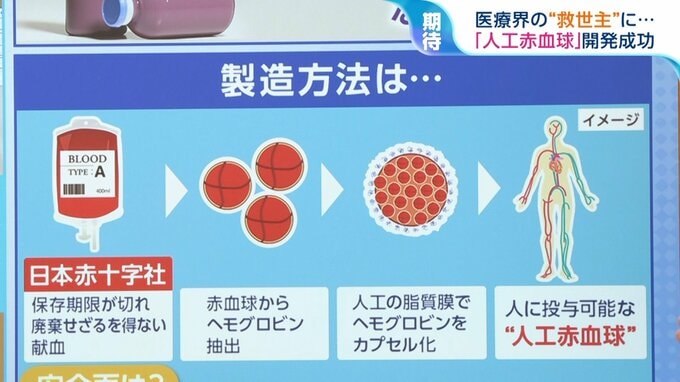

製造方法は・・・

▼保存期限が切れて廃棄せざるを得ない献血の赤血球からヘモグロビンを抽出

▼人工の脂質膜で包みカプセル化

▼人に投与可能な“人工赤血球”に

気になるのは安全面ですが、ヘモグロビンは人のもので、人工の脂質膜も体内にある成分で作られているので、最終的には体内で分解され排泄されるということです。

奈良県立医科大学医学部 酒井宏水教授:

ヘモグロビンを生成する過程で赤血球膜を完全除去しますから血液型がなくなりますし、過酷な精製でウイルスなども不活化除去ができます。

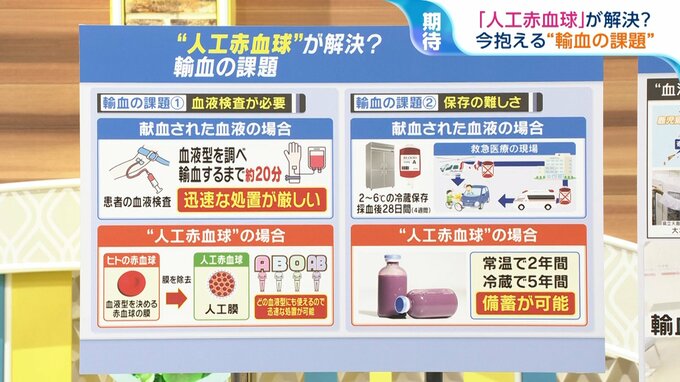

輸血の課題を「人工赤血球」が解決?

献血された血液の場合、輸血にはさまざまな課題があります。

◆血液検査が必要

事故現場などで急遽輸血が必要なときに、患者の血液型を調べて輸血するまで約20分ぐらいかかります。

⇒「人工赤血球」の場合、血液型を決める赤血球の膜を除去するので、A・B・O・ABのどの血液型にも使え、迅速な処置が可能となります。

◆保存の難しさ

献血された血液の場合、2℃~6℃の冷蔵保存をしても採血後28日間(4週間)しかもちません。救急車やドクターヘリで血液を運ぶ際の温度管理の難しさもあります。

⇒「人工赤血球」の場合、常温で2年間、冷蔵で5年間もつので備蓄が可能。

奈良県立医科大学医学部 酒井宏水教授:

献血の血液というのは言ってみれば生ものですので、スーパーに売っているお肉と同じように劣化します。酸素を除去すれば安定性があるので、保存ができる。

いつでもどこでも必要時に投与できるのは大きなメリットだと思います。

備蓄ができるのも、言ってみれば消火器やAEDみたいに、もしものために備蓄しておいて必要なときに投与するとか、そういう用途ができるんじゃないかと思います。

コメンテーター 山之内すず:

備蓄って大きいですよね。いつ何が起きるかわからない。移動させられるというのも本当に革命ですよね。

弁護士 八代英輝:

HIVの治療のときに非加熱血液製剤が注目されましたけども、そういったタイプのものとは違うんですか?

奈良県立医科大学医学部 酒井宏水教授:

事件があってから、日赤ではHIVのウイルスの有無をチェックしています。

そういう既知のウイルスに関してはチェックはできるんですけども、いろいろな未知のウイルスもありうるわけですね。

でもヘモグロビンの生成の工程で、未知のウイルスも全部不活化できるような加熱やフィルトレーション(ろ過)などの過酷なことをやっていますので、得られたヘモグロビンはウイルスが全くない状態になると考えています。