島民から採血した血液を輸血「我々は自分の命は自分で守るしかない」

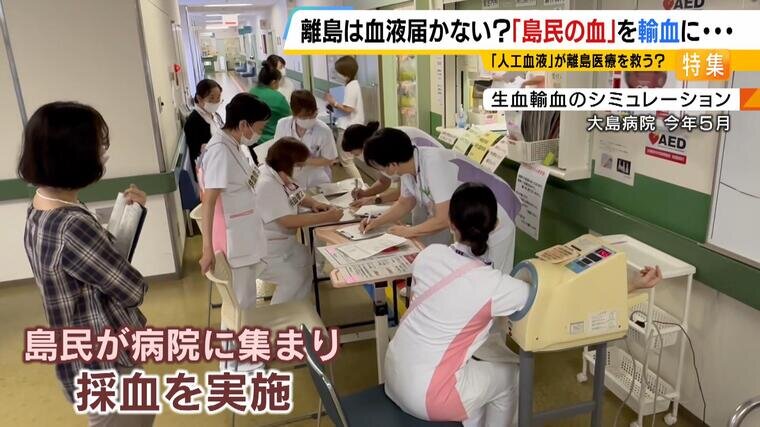

そんな時、目の前の患者を助けるために島で行われているのが「生血輸血(なまけつゆけつ)」です。島民から採血した血液を輸血に使うというものです。生血が必要になると島民が病院に集められ、その場で採血を実施。採血された血液は感染症がないかの検査や放射線照射をして安全な血液に変えた後、手術で使われます。

生血が必要になったとき、病院からの要請を受けて島民を招集するのは地元消防の仕事です。

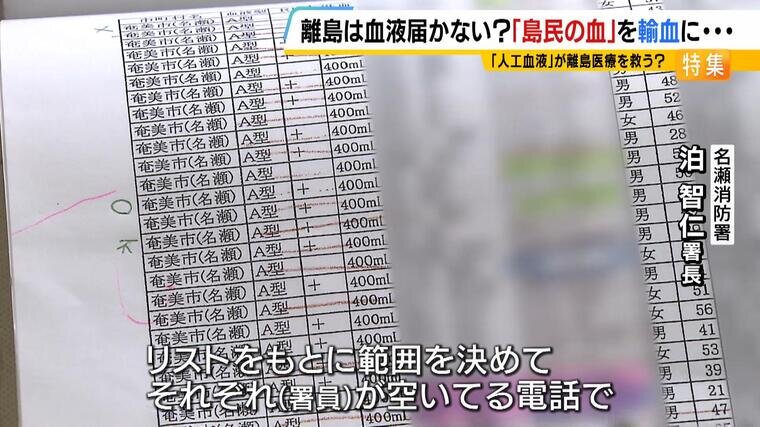

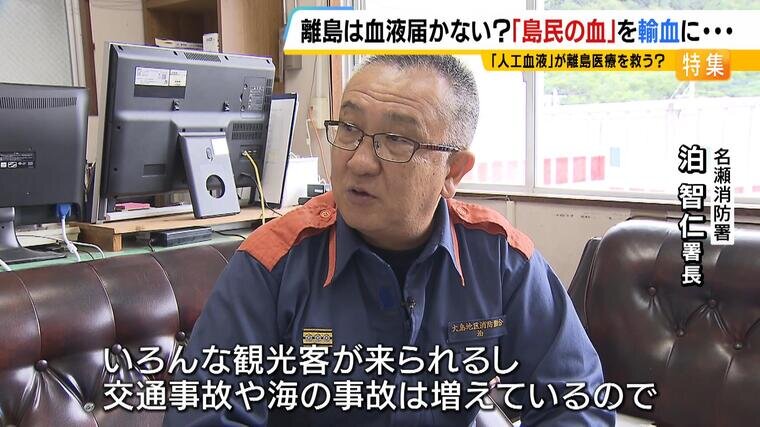

(名瀬消防署 泊智仁署長)「リストは名瀬地区のA型、名瀬地区のO型、笠利のA型…と分けてあります。リストをもとに範囲を決めて、それぞれ(署員)が空いている電話で電話しまくるっていうのが実情です。(生血の発令頻度は)年間2~3件前後です。いろんな観光客が来られ、交通事故や海の事故は増えていますので」

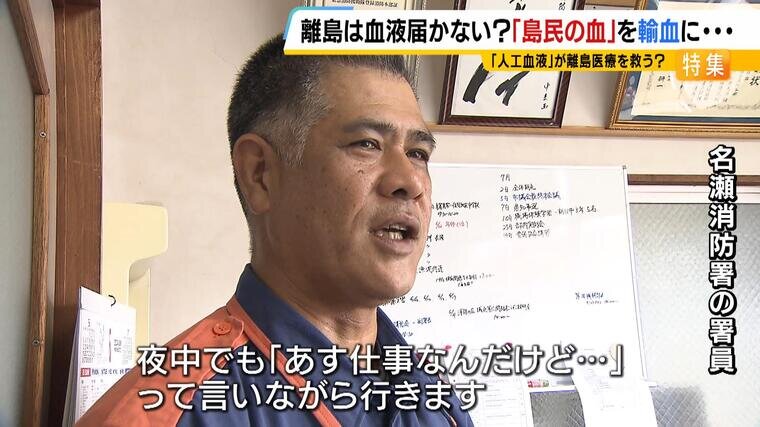

実際に生血に協力したことがあるという署員に話を聞きました。

(名瀬消防署の署員)「供血(血の提供)は2回ほどあります。夜中でも『あす仕事なんだけど…』と言いながら行きます。何か役に立てたということが自分的にはうれしいなという思いがあります」

「島でできることは島でやる」。助け合いの精神は島民の意識に当たり前に沁みついています。

生血で助けられたという患者はこう話します。

(大島病院の患者)「私は3回目の手術のときに、すごく出血が多くて生きるか死ぬかの状態のときに、大木先生が生血輸血をされたりして今があるんですよ」

(患者の家族)「手術が終わってから、先生方からたくさんの生血を投与したと聞きまして、そのときに改めて、ここの島は『血液が常時提供できるような状況にないな』と」

生血輸血は血液検査が不十分になりやすく、提供者を集めるために患者や家族に負担をかけることから、国は「原則として行うべきではない」と定めているのが現実です。

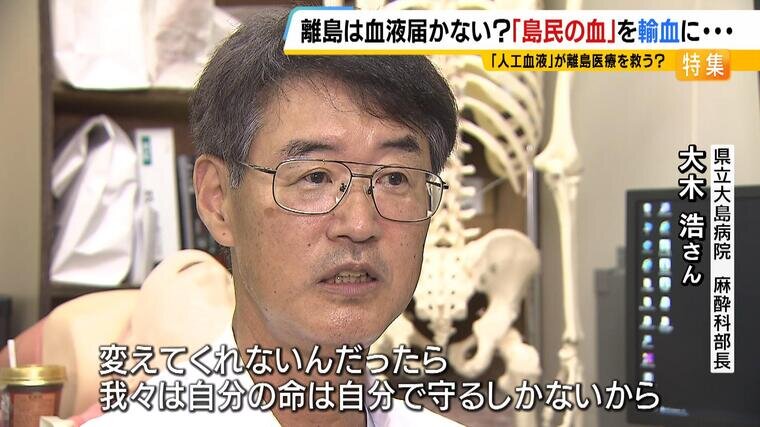

(県立大島病院 大木浩医師)「『血液備蓄所があったほうがよかった』とみんな声をあげたけれど、相手にされなかった。変えてくれないんだったら、我々は自分の命は自分で守るしかないから、生血の精度をブラッシュアップして独自にガラパゴス的に進化していくしかないかもしれない。でも本来それは望ましいことではない。腹立たしいんだけれど、そうでもしないと我々の命を守れない」

こうした現状を島民はどう思っているのでしょうか。

(島民)「もし生血をしても足りなかったら…とか、そのまま血液をすぐ使って大丈夫なのかなと思ったりはしますね」