戦争の教訓を後世に伝える「NOWARプロジェクトです」

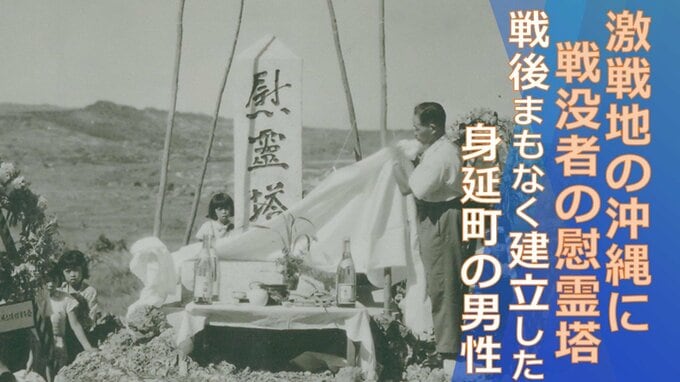

きょうは戦後、沖縄県に建立された山梨県の戦没者の慰霊塔を取り上げます。

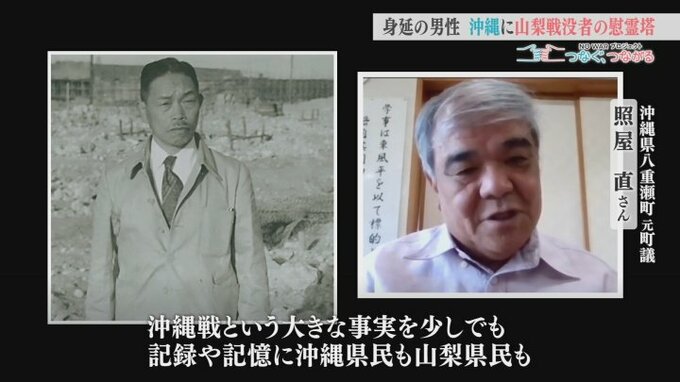

身延町出身の男性が私財を投じて建てましたが、当初、知られることはありませんでした。

国内唯一の地上戦が行われた沖縄戦。

1945年3月26日の慶良間諸島・米軍上陸から始まり主要な戦闘は沖縄本島で行われました。

沖縄県八重瀬町。大きな戦場の傷跡がここにあります。

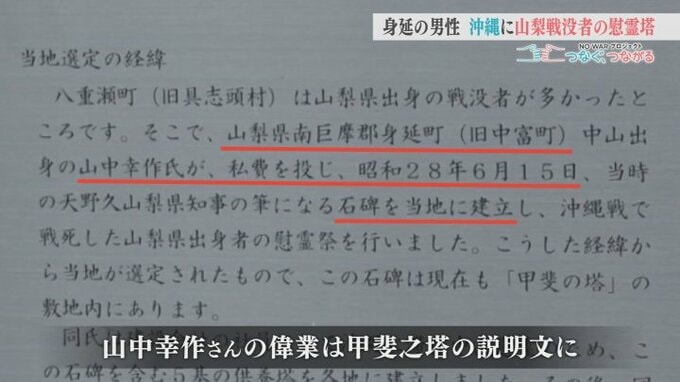

1966年11月、太平洋戦争による山梨県出身の戦没者を慰霊するため遺族らによる建設委員会が「甲斐之塔」を建てました。

太平洋を望む城跡の丘の上に建つこの塔の裏にもう一つの慰霊塔があります。

山梨県人の戦没者慰霊塔です。

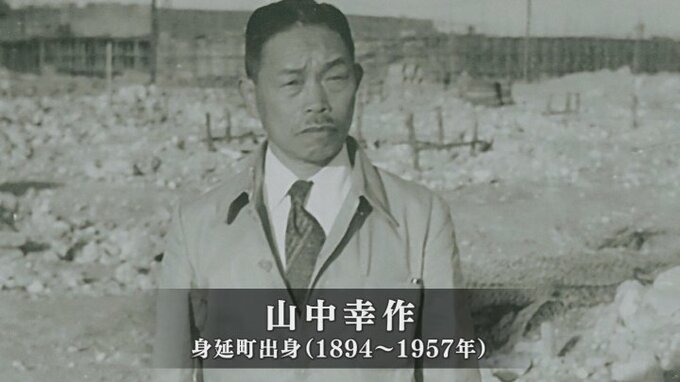

建てたのは山梨県身延町出身の山中幸作さん。

1953年6月、全国に先駆けて私費で建てた慰霊塔の第一号です。

身延町に住む孫の幸子さんはこう語ります。

孫の山中幸子さん:

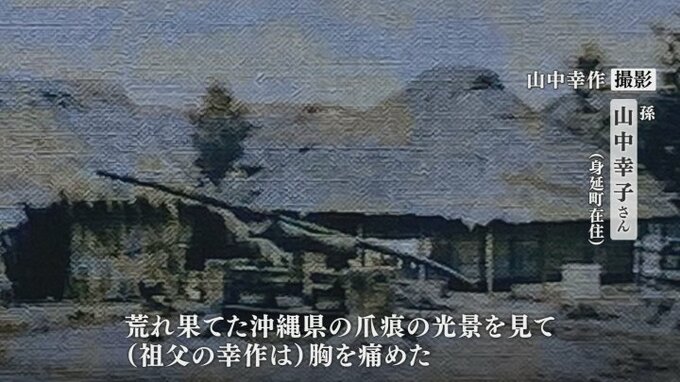

荒れ果てた沖縄戦の爪痕の光景を見て(祖父の幸作は)胸を痛めた。戦跡を見て歩き慰霊塔を建てることを決意した。

建築の知識を認められた幸作さんは戦後、沖縄の復興に尽力し建設会社の現場監督をしていました。

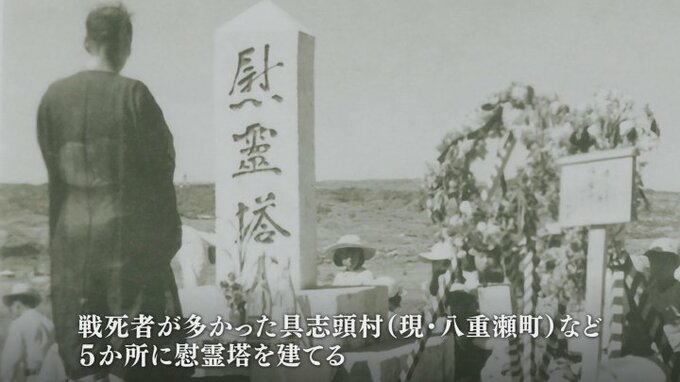

仕事の合間に戦跡をめぐり山梨関係の戦死者が多かった具志頭村(現在の八重瀬町)など5か所に慰霊塔を建てました。

しかし、慰霊塔の裏に山中幸作の名前は掘られていませんでした。

孫の山中幸子さん:

山梨県が建てたものだと思われていた。自分のしたことを誇る人ではなかった。(慰霊塔に)自分の名前を彫らなかったと思う。

その後、偉業は広く伝わることになります。

孫の山中幸子さん:

沖縄の方が取り上げてくださったから(祖父の慰霊塔を)皆さん知ることになった。

知っている人は亡くなっていていないし。

慰霊塔に関心を寄せたのが地元の元町議会議員 照屋直さんです。

沖縄県八重瀬町の元町議 照屋 直さん:

(幸作さんの偉業が)今まで埋もれていたか考えると、沖縄戦という大きな事実関係の中で、すこしでも記録や記憶に沖縄県民も山梨県民も、どこかに留めておく必要があると思ったのでは。

照屋さんは山中さんの孫・幸子さんと4年間、手紙などやり取りを続け、山中さんの功績を伝えました。そして1966年11月、甲斐之塔の建立につながったのです。

慰霊塔に名前が無かった山中幸作さんの偉業は甲斐之塔の説明文に記されました。

孫の山中幸子さん:

泣いてしまいます。祖父はどういう思いだったのか。そこまでさせるものは何だったのか。涙が出て何も言えない。

私財を投じて建てられた山中幸作さんの功績は戦争の傷跡を後世に伝え平和の輪になり、つながっていくでしょう。