兵力を補うため、多くの学生を徴兵…

1943年(昭和18年)、日本は米英との戦いで失った兵力を補うため、猶予していた学生たちの徴兵を開始します。

東条英機首相(当時):「わたくしは忠心より、諸君のこの門出をお祝い申し上げる次第であります。諸君とともに万歳を心の底から三唱いたしたいと思います」「天皇陛下、万歳」

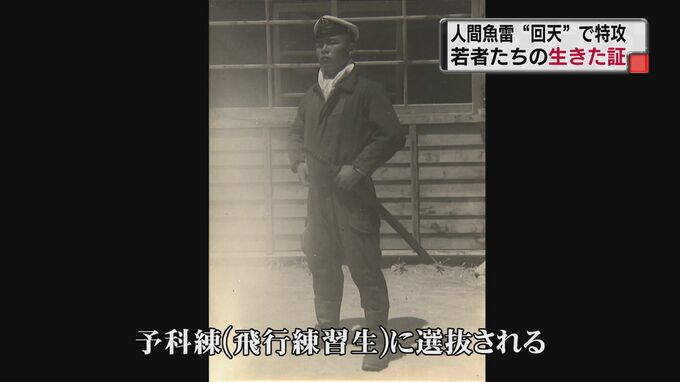

そのころ、兄の小森一之さんは富山県立高岡工芸学校電機科で学んでいました。当時は軍国教育のまっただなか。一之さんも父親の反対を押し切り、憧れだった戦闘機乗りを目指し、海軍を志願します。

一之さんは難関を突破すると、年少のうちから航空兵として訓練を受ける、いわゆる予科練(海軍飛行予科練習生)に選抜されました。

弟・小森正明さん(講演):

「(兄は)目上の人に対しても、正しいと思ったことには信念を曲げず押し通すぐらいの負けず嫌いだったと母親から聞いています。きょうだい6人だけど、学校の勉強を教えてもらったとか、そういうところはきょうだい思いの兄だったようです」

戦時下の日本は合理性よりも精神論がまかり通る風潮…。限られた資源と無謀な拡大方針により、当然ながら本土からの補給が滞ります。

真珠湾攻撃から7か月後の1942年(昭和17年)6月、日本はミッドウエー海戦で航空機と主力空母、パイロットの多くを失い、決定的な劣勢に陥ります。

戦意の低下を恐れた政府は、戦場での悲惨な実態を公表せず、国民には「日本は優勢」との偽りの発表を繰り返しました。