小林准教授

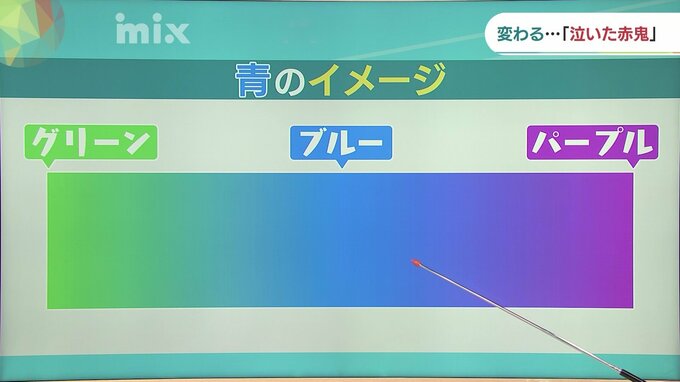

「私の調査に基づけばブルー系が増えていると、青鬼はブルーになりつつあるということですね。青色を与えるとき私たちはこれまではグリーン系を含めて与えていたのに、最近はブルー系が増えているっていうのはあります」

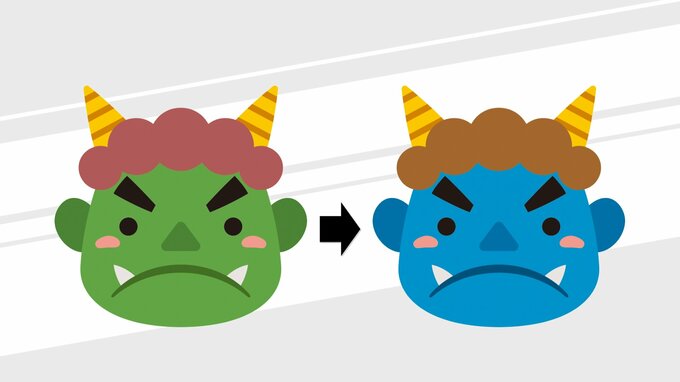

青鬼がブルーに?いったいどういうことなのでしょうか。実在しない空想上の「青鬼」の色は、絵を描く人の「青のイメージ」に委ねられます。

小林准教授は、青鬼が登場する「泣いた赤鬼」の絵本を調べました。

1949年以降に出版された28作品を比較したとき、昔はグリーン系の青鬼が多かったそうです。

ところが、最近の作品はほとんどがブルー系とのこと。

そこにはどんなナゾがあるのでしょうか。

以前は、緑に近い色の青鬼がいましたが、だんだんグリーン系よりもブルー系に寄ってきていて、最近はパープル系も出てきているそうです。

小林准教授によると、青鬼はあくまで1例ですが、ここから分かるのは、青という色からグリーンを思い浮かべる人が減ってきている可能性が高いということ。青のブルー化が進んでいる…とはそういうことです。

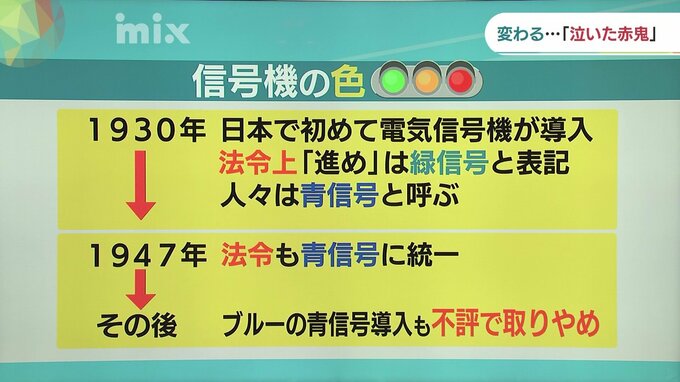

最後に、青と呼ぶものの代表格、信号機の色についてです。

小林准教授によると、日本で初めて信号機が導入された当初は、法令上「進め」は「緑信号」とされましたが、人々は「青信号」と呼んでいたそうです。

その後、その呼び方が定着し、法令上も「青信号」に統一されました。

一時は、この呼び方に合わせてブルーの青信号ができましたが、ある理由から不評で、グリーンに戻ったそうです。

それはなぜかというと・・・そう、見えづらかったんです。

確かに東アジアの概念上は赤の反対は青ですが、工学的、つまり見え方的には赤の反対は緑なんです。

反対の色を使うから見やすくなるそうで、実際に、JAFによると、ほぼすべての国で、信号機には赤とグリーンが使われています。

素朴な疑問から出発した「青」問題。私たちが歴史的に持っている、色についての考え方、捉え方を深掘りする結果となりました。

(2024年6月12日 テレビ山口「mix」放送より)