なになに? 東アジア?大きな話になってきました。

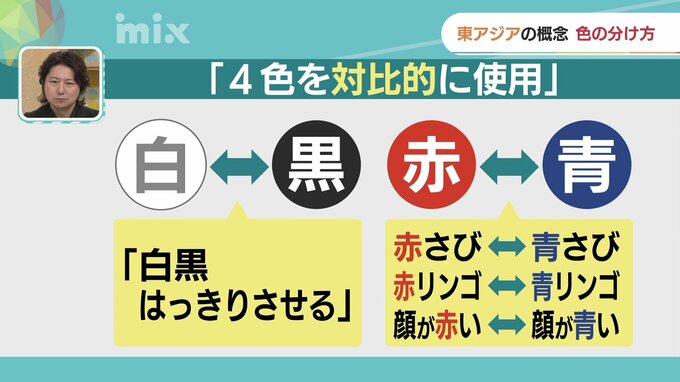

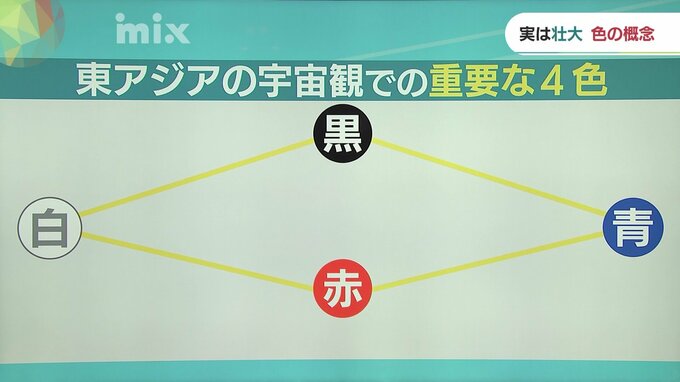

つまりはこういうことです。日本を含む東アジアでは、黒、白、赤、青の4色が古代から基本の色彩表現となっていたそうです。

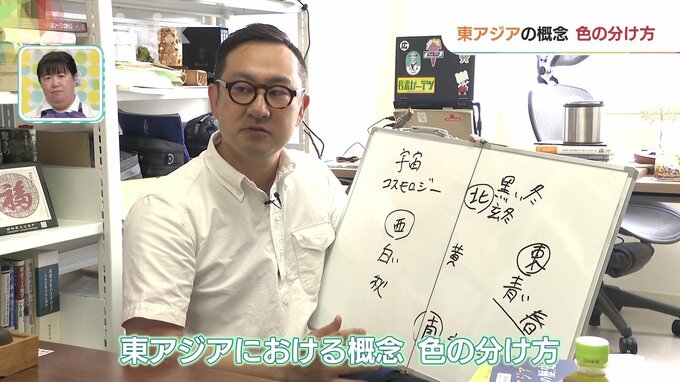

小林准教授

「見た目の実際の色というよりもベクトルですよね。こちら側寄りという意味で、青(寄り)、これは赤(寄り)、白(寄り)、黒(寄り)というふうに言います。東アジアにおける概念ですね。色の分け方になります」

小林准教授の言う「対比的に使用する」とは、例えば「白黒はっきりさせる」という言い方や、赤と青で言えば、赤さび・青さび、赤リンゴ・青リンゴ、顔が赤い、顔が青い…などの表現。

これらは、見た目の色彩どおりという訳ではなく、対照的なものを比べるときの表現として使われてきた、とのこと。

青信号の呼び方も、「実際の見え方よりも赤信号との対比の意味での表現と捉える方が適切」と小林准教授は話します。

小林准教授

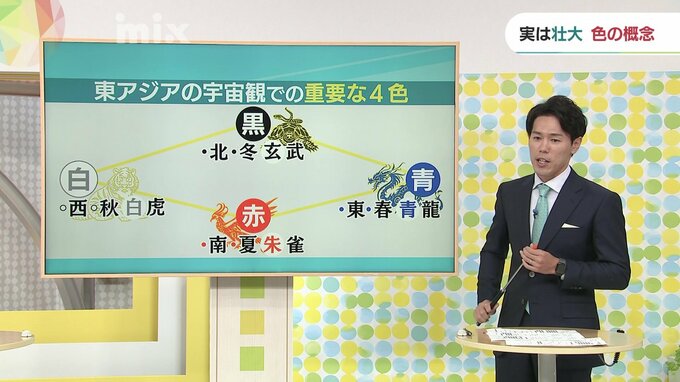

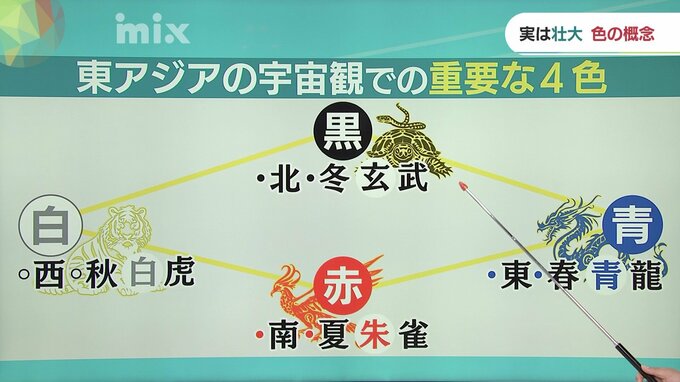

「これがですね、東アジアの一般的なですね、コスモロジー、宇宙論っていうか宇宙観ですかね」

ついに宇宙という言葉まで出てきてしまいました。

こちらが基本の4色。

日本社会でも特に重要な色とされていて、それを裏付けるように、この4色は形容詞にできる。黒い、白い、青い、赤い…。緑い、紫い、とは言わない。

実は小林准教授は中国の社会人類学が専門なので、その分野に基づいて解説いただきました。

まさに東アジアの宇宙観、中国の風水にも関わる話で、東西南北、春夏秋冬、架空の生き物、青龍、白虎、朱雀、玄武にもそれぞれ4色のイメージが割り振られています。

皆さんも、子どもに「なぜ青って言うの?」と聞かれたら、「東アジアの宇宙観だよ…」と、教えてあげてください。

さて、青の範囲が広い理由は分かりましたが、小林准教授はこんな話もしていました。