青信号、青リンゴ、アオガエル・・・。「青」で表現されるものは多くありますが、ふと疑問が。

「これってみんな緑じゃないですか?」

そんな疑問を解決しようと、調べてみました。そこには東アジアの文化、宇宙観にまで話が及ぶ、壮大な理由がありました。

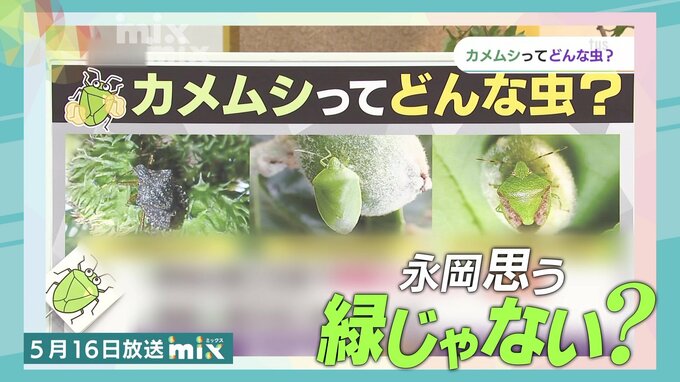

ことの発端は、先日のテレビ山口(山口県)の情報番組「mix」で放送したカメムシの特集。

永岡克也tysアナウンサー

「ツヤアオカメムシ、チャバネアオカメムシという3種類になっております・・・」。

原稿を読みながら、永岡はひそかに思いました。

「名前はアオカメムシだけど、正直、これ…緑じゃないか?と…」

身の回りには、緑なのに青と表現するものがたくさんあります。

代表的なものは、青信号。ほかにも、青葉、青リンゴ、アオガエル…。

あくまで主観ですが、みなさん、「まあ、そういうものだから」と理由も知らずに青と言い放ち、自分をごまかして生きていませんか?ちょっと大げさな言い方になってしまいましたが、そのぐらい違和感があったのです。

そんなモヤモヤを解消したい。「青」の秘密に迫る調査は始まりました。

疑問を整理します。

例えば信号機。私は、小さな息子に信号機の色を教えるとき、どう見ても緑なのに、「青になったら渡るんだよ」と教えるのが、心苦しくて仕方ありませんでした。

この疑問に答えてくれる人が、なんと近くにいました。

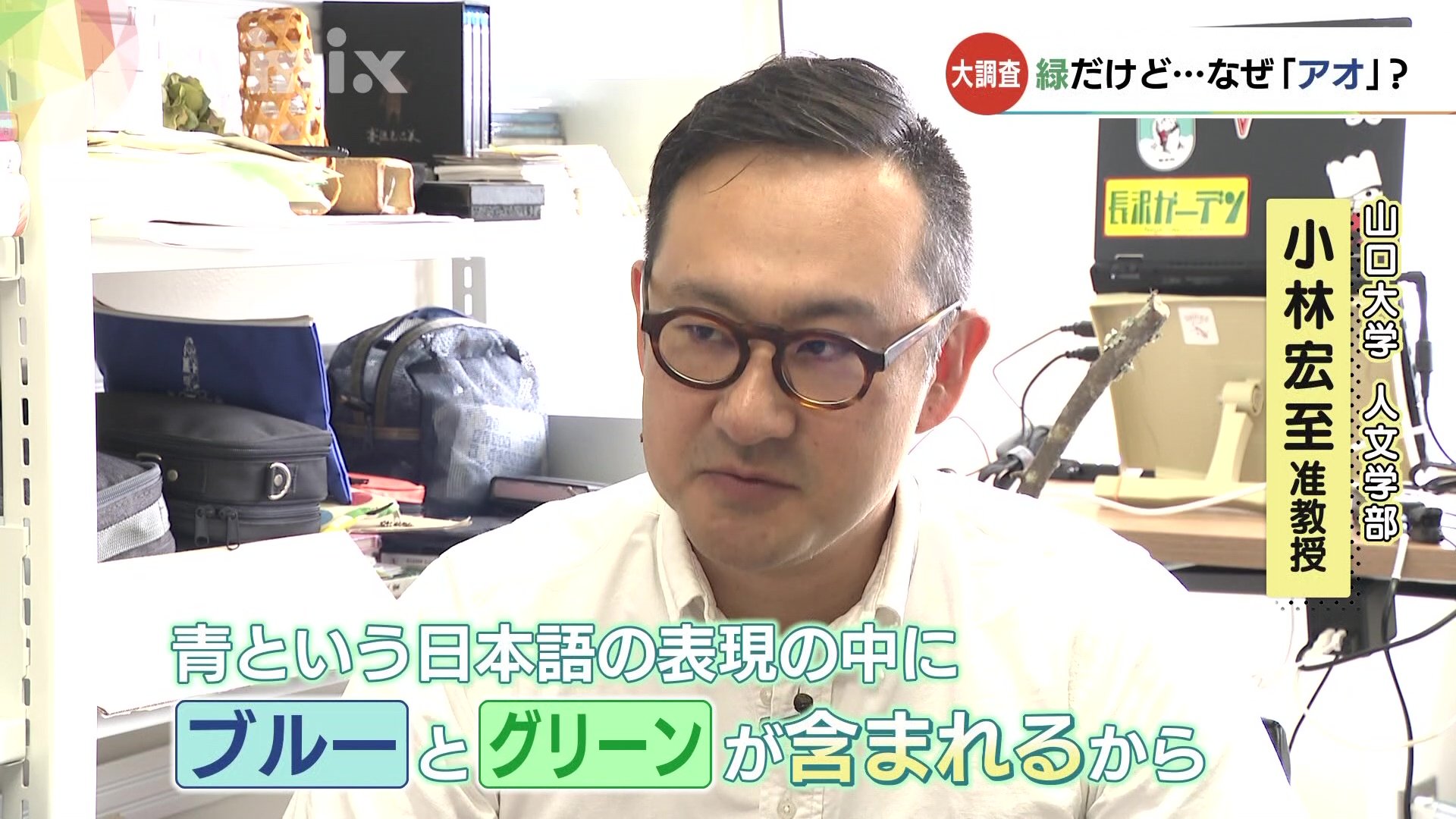

話を伺ったのは、山口大学人文学部の小林宏至・准教授。この方、「青と緑」に言及した論文を発表しています。ずばり、その答えは??

山口大学人文学部・小林宏至准教授

「端的に言ってしまえば、青という日本語の表現の中に、ブルーとグリーンが含まれるからです。日本語の色彩感覚として、青っていうものの含む範囲が広いっていうことですね」

永岡アナ

「ちょっと分かったような、分からないような感じなんですけども、すみません」

言葉で聞くと少し混乱してしまいましたが、ひと言で言うと、「青という言葉の中に緑も含まれる」とのこと。

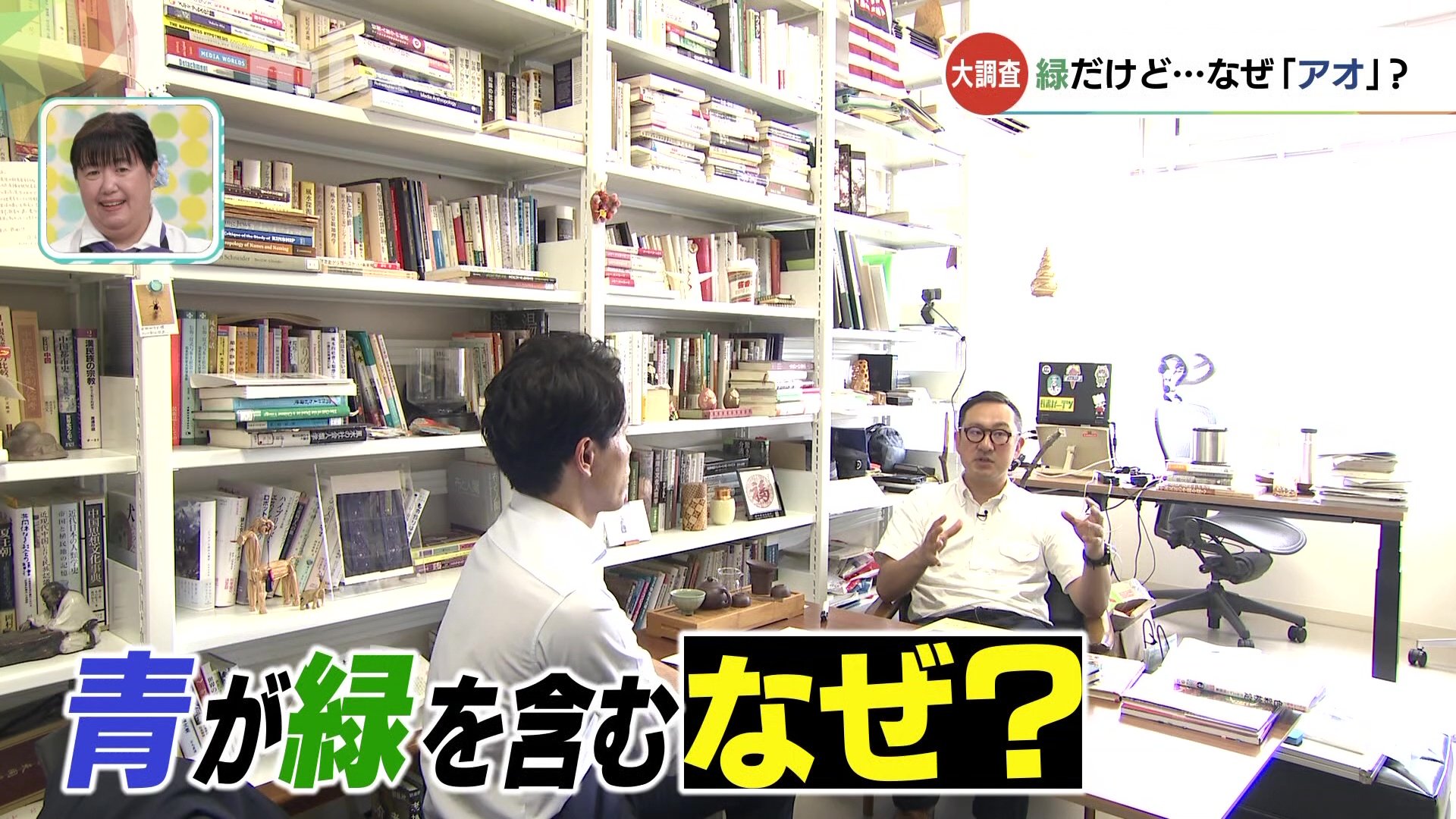

…とはいえ、緑は緑!青竹も緑!まだ納得できません。なぜ青が緑を含むのか、その理由まで突っ込んでみました。

小林准教授

「日本語表現の中で、あるいは東アジアの中で、青っていうものは非常に重要な色で。赤、青、黒、白ですね、この4つの色っていうのが非常に対比的に使用されているということになります」