水素ステーションで都市ガスから水素を製造

その核となる施設が、まちの一角につくられた水素ステーション。3月28日にオープンした。まちと都心を結ぶ水素バスや、個人が所有する水素自動車などが、ここで水素の充填を行っている。

しかも、充填されている水素は、この場所で製造されたものだ。ステーションの一角にある設備で、都市ガスから水素を取り出している。

できた水素は車両への供給だけではなく、まちの道路の下に埋設された水素専用のパイプラインによって、住宅や商業施設に運ばれていく。パイプラインによってまち全体に水素を供給する取り組みが実用化されたのは全国初だ。

街全体で水素からできた電気や熱を活用

パイプラインで届けられた水素は、住宅の場合は純水素型燃料電池によって発電され、電気と熱を生み出す。電気は共用部分に、熱はマンションの敷地内に設置された足湯やペットの足洗い場などに活用されている。

商業施設でも、純水素型燃料電池による発電によってできた電気が使われている。水素を燃料にした発電は、電気以外には水と熱が出てくるだけで、二酸化炭素を排出しない。また、分譲住宅では家庭用燃料電池で都市ガスから水素を作り、水素から発生した電気と熱を各家庭で使用している。

ただ、住宅や商業施設などで使われているすべての電力が、100%水素からつくられているわけではない。既存の電力系統や、太陽光発電による電気と組み合わせて、電力使用の最適化を図っている。

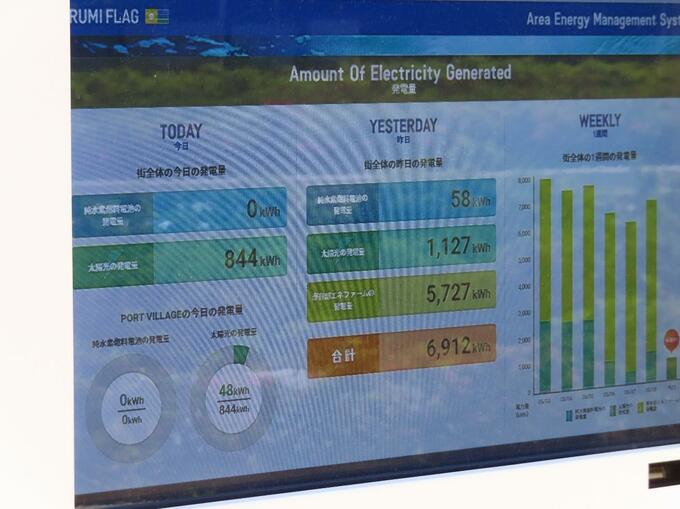

その際に活用されているのがAIだ。まち全体のエネルギー情報を集約して、AIが電気需要のピークを予想。最適な電力を組み合わせ、共用部の電力使用などを調整しながら、ピーク時の電力使用を抑えるエネルギーマネジメントをしている。どのエネルギーからどれだけの電力をつくっているのかは、屋外に設置されたパネルで確認できる。

水素エネルギーの活用はパイプラインなどを企業が整備し、運営を行っている。オリンピックとパラリンピックの際に、選手村の一部で水素エネルギーを活用したことを発展させて、まち全体に広げた。低炭素化や省エネルギー化を目指した、環境先進都市のモデル地区となっている。