ロシア極東での天然ガス開発事業「サハリン2」の権益をめぐる問題など、いま日本のエネルギー問題に関心が高まっている。都市ガス全国最大の東京ガスの内田高史社長にエネルギーの安定供給と脱炭素社会の両立への取り組みを聞いた。

■「想像だにしていなかった激震」サハリン2がなければ2~3兆円流出

ウクライナ侵攻以降、環境が大きく変化している。いまサハリン2の問題が焦点になっており、ロシアが新しい会社を設立する見通しだ。この時点でサハリン2からのガスは東京ガスには約束通り来ているのか。

東京ガス 代表執行役社長 内田高史氏:

この時点(8月4日)では来ています。まだ新しい会社が完全に立ち上がったわけではないと認識していますので、現在のサハリンエナジーからの供給というのは続いているということです。今まで四十数年会社にいますが、エネルギーの供給がストップするかもしれないというような不安を一度も覚えたことはありませんでしたので、想像だにしていなかった激震が走ったということです。

日本は国内需要全体の約9%にあたる600万トンのLNGをサハリン2から輸入している。今後もこのまま供給を受けることができるという期待もあるのか。

東京ガス 内田高史社長 :

日本政府と一緒になって供給を継続してもらうように働きかけをしていきたいと思っていますし、そうでなければ本当に非常に厳しい日本のエネルギー供給体制になります。600万トンというと、もしそれを全て発電に使うと600万キロワットに相当するわけです。600万トンをいま市場から買おうと思ってもなかなかそれだけ調達するのは難しい。仮にそれが買えたとしてもとんでもなく高いLNGになりますので、国富の流出という意味では2兆円、3兆円というような流出になります。

■CO2ネットゼロをリードする企業に

脱炭素時代になりカーボンニュートラルを目指すというのは世の中の流れになった。東京ガスは政府の宣言より1年前に長期的にカーボンニュートラルを目指すと宣言した。

東京ガス 内田高史社長 :

2019年11月27日、我々はいい船出の日と呼んでいるのですが、2030年の長期ビジョンを発表しました。エネルギー企業として一番に脱炭素宣言をしようではないかと。ただ脱炭素ではなくネットゼロという言葉を使いました。もちろん吸収する方と出す方とでプラスマイナスというものも考えながら、ネットゼロを目指すあるいはネットゼロをリードするそういう企業になるのだと。

ガスを燃やせばCO2は出る。ガスを売っている会社としてCO2をネットゼロにするのは大変ではないか。

東京ガス 内田高史社長 :

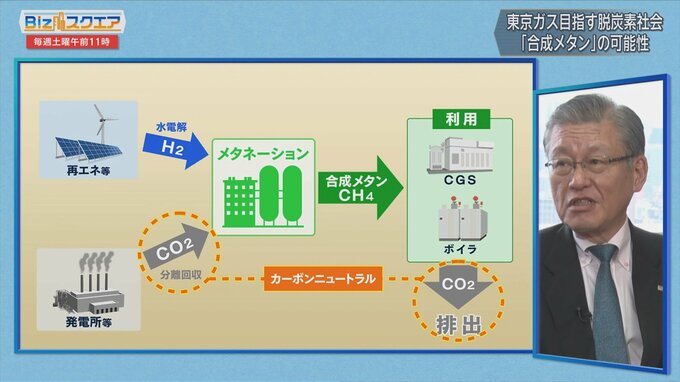

そこでネットゼロなんですね。メタネーションという過程を経て合成メタンを作る。二酸化炭素と水素を使ってCH4というメタンを作る。つまり、いったんCO2を吸収するわけです。そして燃やせば、もちろんもう1回出てきます。つまりCO2が循環することになります。

合成メタンは都市ガスの脱炭素化の切り札だ。合成メタンは現在の都市ガスの主成分で、生成してから使用するまでの一連のインフラをそのまま使うことができるという。東京ガスは2030年までに都市ガスの1%にすることを目標としている。

東京ガス 内田高史社長:

どれだけ安く大きく大規模なメタンを作るかということが最終的なものですが、それに至るには大規模の水素製造装置がいるし、CO2を吸収するための装置も必要になります。水素を安く大量に発生させる時に使う電気は再生可能電源でまかなう。例えば中東やオーストラリアなどでやれば、非常に安い再生可能電源が手に入ります。もう一つはCO2をどこから持ってくるかです。最終的には空気中から二酸化炭素が取れれば一番いいのですが、現在では例えば石油を掘ったらCO2が出てきますので、それを水素と反応させます。

かつて日本のガス業界は、天然ガスを液化し運搬して使うという壮大な社会的実装を実現した。それに匹敵するか、それ以上に大きなプロジェクトだ。

東京ガス 内田高史社長:

LNGを日本に持ってきたのは1969年ですが、その時にはマイナス162度の液体を扱えるのかという技術的な不安もあったぐらいですから、今回のプロジェクトが出来ないわけはないと思います。安定供給とあわせて低炭素化と二つやるわけです。低炭素化を進めるというのは、特に石炭あるいは重油を燃料にしていた工場あるいは発電所をLNGに変えるだけでCO2が半分ぐらいに減りますので、これをもっと力を入れてやっていかなければならないと思います。