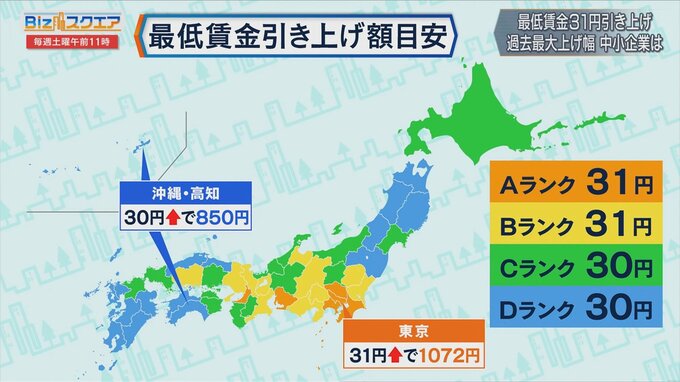

厚生労働省の審議会は8月1日、今年度の最低賃金の改定について全国平均の時給を930円から961円とする目安をまとめた。引き上げ額31円は過去最大で、今後都道府県ごとの審議会を経て10月をめどに適用される予定だ。賃金上昇を歓迎する声がある一方で、人手不足など企業からは苦悩の声が上がっている。最低賃金引き上げで経済の好循環を呼び込むことはできるのか。専門家に聞いた。

■中小企業にとっては「三重苦」

企業側がコロナと原材料高騰で苦しむ中、最低賃金の引き上げが決まった。東京都内の飲食店関係者は「三重苦」と悲鳴を上げる。社会保険料の負担増も中小企業の懸念材料だ。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

こんなに(コストが)かさんでしまっている中で、最低賃金の引き上げもやらなければいけないというのは、もうどうしたらいいんだというのも本音だと思います。

今回の最低賃金引き上げに関して8月2日、日本商工会議所の三村明夫会頭は「企業の支払い能力の厳しい現状については十分反映されたとは言い難い」というコメントを発表。企業にとっては非常に厳しい結果だとしている。

■好循環を阻む「130万円の壁」

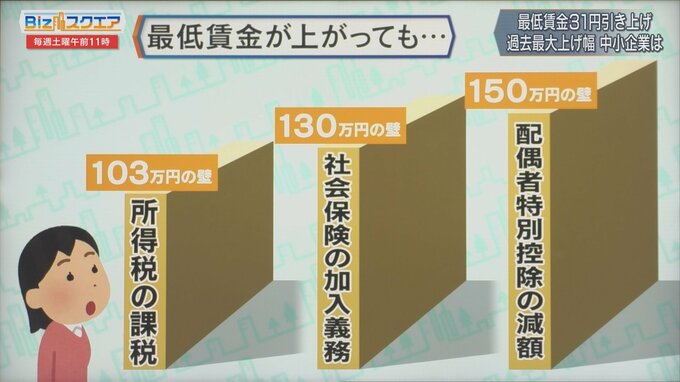

税金および社会保険制度のもと、被扶養者には「収入の壁」がある。パートタイム労働者は給与収入が130万円を超えると社会保険上の扶養から外れるため、自ら社会保険に加入し保険料を納めなければならない。いわゆる年収130万円の壁がある。

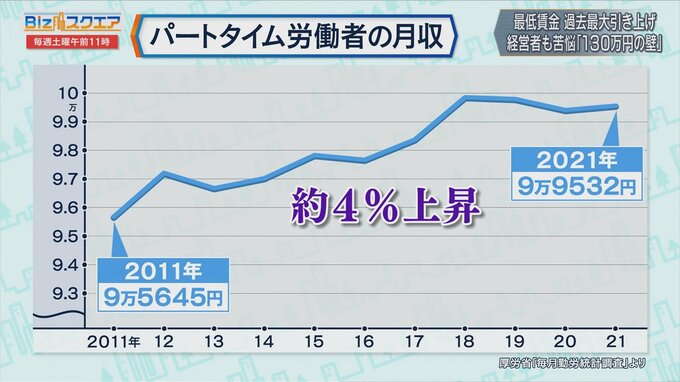

過去十年間のパートタイム労働者の時給は約20%上昇しているが、月収にするとわずか4%しか上昇していない。労働者側が働く時間が短くなるよう調整しているのだ。最低賃金が上がっても壁を意識するので、逆に労働時間を短くせざるを得ない。最低賃金の引き上げが人手不足という事態を招いている。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

賃金が上がることは働く側からしたらうれしいことで、よりいっぱい働こうと思うはずなのに、制度の歪みがあるがゆえにそういうことが行われていないということは是正すべきだと思います。

賃金も物価も上がるのが当たり前であれば、壁をそれだけ上に上げていくのが普通だが、財務省が強硬に反対するため日本ではこれをやっていない。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

せっかく最低賃金を上げてみんなが働こうという意欲を高めようと思っているのに、それとは反対側のものがいまだに残っている。これだといつになっても最低賃金を上げて好循環を生み出そうという流れにはなりません。