未曽有の災害からまもなく5か月、被災地では仮設住宅が建てられ集団避難や2次避難を終えた被災者がようやくふるさとに戻り始めています。大きく様変わりした故郷で住民が生活を再建するには何が求められるのか。

今一度、見つめ直し現地の声を届けていく必要があります。世界農業遺産・白米千枚田。

奥能登を代表する観光スポットは、南志見地区の西、石川県輪島市の白米町にあります。しかし…

元日、地震で道路が寸断され観光客を含むおよそ90人が千枚田周辺で孤立しました。取り残された人々は発生から4日後にようやくヘリコプターで救出。

「涙しか出ません。ごめんなさい、思い出したら…。子どもたちもよく頑張ってくれて命あっただけでも本当に感謝しかない」(帰省中に孤立した女性)

白米町をはじめとする輪島市南志見地区は大動脈の国道が寸断し、孤立。県による2次避難の呼びかけも重なり、1月上旬までにほとんどの住民は金沢へ避難しました。

千枚田を“復興のシンボル”に

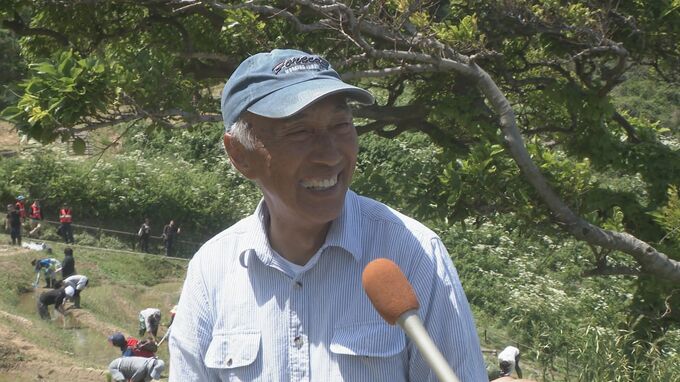

南志見地区にある町の1つ、輪島市渋田町の出口彌祐さん(77)。地震発生直後、歩いて自宅へ向かった道のりを案内してくれました。

「当時は歩いて…何とか歩いて行けたんですよ。渋田の奥から海岸へ抜ける道が土砂崩れで行けなくて、林の中を通り抜けた」

地震から4か月たった渋田町。ボランティアはおろか、住民の姿すら見当たりません。

出口彌祐さん(輪島市渋田町)

「家があったんですけど、これなんか全然…。あそこの渋田の寺が全部やられちゃって」「ここまで来たら普通、家が見えるんです、私の家が。そしたら山が出ていて、あれおかしいなって」

出口さんの家は土砂崩れに巻き込まれ、全壊。最愛の妻と長男を失いました。

「考えられないような、想定外のことが起きるね」

目の前に広がるのは、元日から変わらない景色。

出口彌祐さん(77)

「行政なり政治はある程度仕方ないんやろね。復旧復興にどういう風につながっているのかは見えないですよね」

今年も“田植え”に間に合わせなくちゃいけない

出口彌祐さん(77)

「田植えに間に合わせなきゃいけないから頑張らざるをえない。けっこう筋肉痛きついんですよ」

出口さんは17年間、「白米千枚田愛耕会」として千枚田の運営をボランティアで行っています。

「2回刈らせるんやもん」(出口彌祐さん)

「いや、自分も2回刈っているんですよ。一番パワーありますよ」(愛耕会の仲間)

「いや家かえったら、はって歩いとるんや。熱中症で俺が一番先に倒れるやろ(出口彌祐さん)

「いや、出口さん最後。一番目上の人が最後まで残ります」(愛耕会の仲間)

日中、せわしなく動いていないと…

出口さんは金沢での2次避難を終え、3月末、輪島の市街地に引っ越していました。

「かあちゃん、今帰ったぞ。てな感じですわ」

日中のようにせわしなく動いていないと、家族のことを思い出すといいます。

「救助してもらえないから、そこ(渋田町)に通っていたんです。何か反応ないかって思っても、そんなの72時間たてばもうダメだって知っていたし、どうにもならないしなとは思ったけど。まあ半分諦めながら…」

出口さんは地震の数日前、横浜から帰省していた長男の博文さんに、地元に帰ってくるよう声をかけていました。

出口彌祐さん(77)

「いくらでも仕事あるんだから帰ってこいよ、と言っても返事はなかった」

博文さんが亡くなったあと、働いていた横浜の会社で生前の様子を聞くことができました。

出口彌祐さん(77)

「そしたら、けっこうやりがいあったみたいなんだね。年も年なんだけど、色々任される部分があって仕切ってたみたい」「でも次男が言っていた。うちらは命を助けてもらった、貰った命やろって。もっと大事にせなあかんなって」

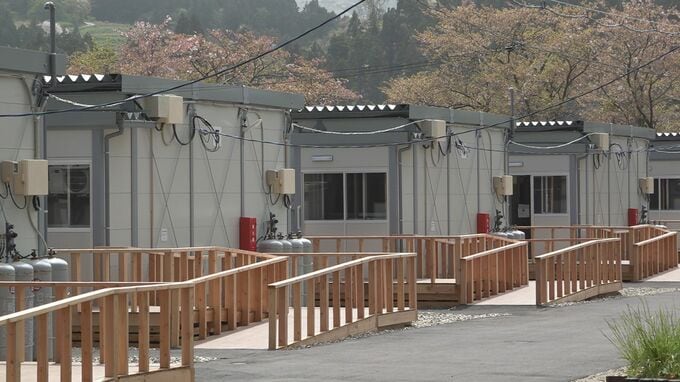

プレハブ型仮設住宅に住民が入居「家は全壊」

旧南志見小学校に完成したプレハブ型仮設住宅。

「こんな状態です」

輪島市渋田町の東市太郎さんは、倒壊した自宅と仮設住宅を往復しながら家具を運び入れ、ふるさとでの新たな生活を始めていました。

東市太郎さん(渋田町)

「全壊やけど、隙間から入れるところもあってね。一部損壊とかそんな人は(ボランティアが)必要なのでは、家に住むためにね。私は家に住む気ないからボランティアは必要ない」

プレハブ型の仮設住宅は原則2年で退去しなければならず、東さんはその後の生活を考えながら過ごすことになります。

木造長屋型仮設住宅にも住民「街って感じ」

「おはようございます。すごい街って感じ」

5月14日には、木造長屋型の仮設住宅でも入居が始まりました。

出村愛里さん(輪島市里町)

「入り口に洗濯機あるよ」

集団避難生活を終え、4か月半ぶりの故郷。従来のプレハブ型の仮設住宅と違い、木造長屋型は2年が経過したあと公営住宅に転用され、住み続けることができます。

出村愛理さん(里町)

「やっぱりテンション上がる。あっちの生活(金沢市の避難所)も全然悪くなかったけど、やっぱりプライベートがない状況、カーテン越し。それを考えたらもう素晴らしい」

故郷に戻るかどうか 被災者に多くの選択肢を

5月18日、白米千枚田では輪島市の高校生や応援職員、ボランティアなど28人が復旧作業を終えた田んぼで田植えを行っていました。

「想像以上に深いですね。もう長靴は意味なさそう」(岡山県からの応援職員)「田植えができただけ良かったなという気持ち。少しでも輪島が良くなるように…」(地元の高校生)

白米千枚田愛耕会 出口彌祐さん(77)

「田植えと収穫が一番いいね、お祭りみたいや」

「うれしい。これだけ集まっていただくと…もう少し頑張らないとなって。2年、3年かかってまた元の田んぼに復旧できれば一番理想だけど、なかなか…(被害が)半端じゃないので」

出口さんは、南志見地区に完成した仮設住宅には入居しないことを決めました。

被災した故郷に人が戻るかどうか。過疎化が進む能登には、より大きな課題となっています。しかしさまざまな思いを抱く被災者には、どんな場所でも安心して生活できるよう多くの選択肢を残すことが大切です。