線状降水帯予測情報が改善 新たに府県単位での発表が可能に

この大雨の見通しを受けて、気象庁は急きょ27日(月)から線状降水帯の予測情報の新たな運用を始めました。これまでは、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高くなったときに、全国11のブロックに分けた「地方単位」で事前に気象情報を発表して注意・警戒を呼びかけていましたが、これをさらに細かい「府県単位」で発表するようになるというものです。つまり、対象範囲をさらに絞り込んだ発表が可能になるのです。気象庁スーパーコンピュータを用いた予測精度の向上に伴い、情報をより的確に出すことができるよう段階的な改善が行われていて、今回の新たな運用はその一環です(なお、地域が広い北海道と沖縄県では、さらに細かい地方に分けた単位で発表されるほか、鹿児島県では奄美地方を、東京都では伊豆諸島と小笠原諸島を区別して発表されます)。

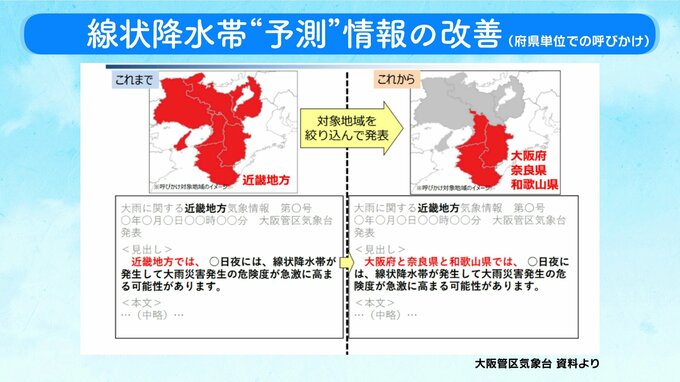

近畿地方を例にすると、これまでは「大雨に関する近畿地方気象情報」として、半日ほど前に「近畿地方で」線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があると伝えられていたものが、「大阪府と奈良県と和歌山県で」というように、さらに対象の地域を絞ってその危険性が伝えられるようになります。

予測情報が発表された府県にお住まいの方はより自分ごととして捉え、大雨に備えてください。しかし、線状降水帯がいつ、どこで発生するかを正確に予想することは今なお技術的に困難です。気象庁の分析によると、予測情報を出した府県に実際に線状降水帯が発生する「適中率」は4回に1回程度ですが、逆に予測情報を出していない府県に線状降水帯が発生してしまう「見逃し率」は2回に1回程度と見込んでいます。つまり、線状降水帯の発生は2回に1回は予測できないわけですから、隣の府県に発表された予測情報にも注意を払いましょう。