破綻したシリンコンバレー・バンクじゃあるまいし、金利高によって、保有するアメリカ国債で巨額の損失が発生するなんて、遠い国の話かと思っていましたが、日本の大手金融機関である農林中金が、外債投資の損切りで今期5000億円を超える赤字を計上すると聞いて、驚くと共に呆れました。

巨額の損失で今期5000億超の赤字へ

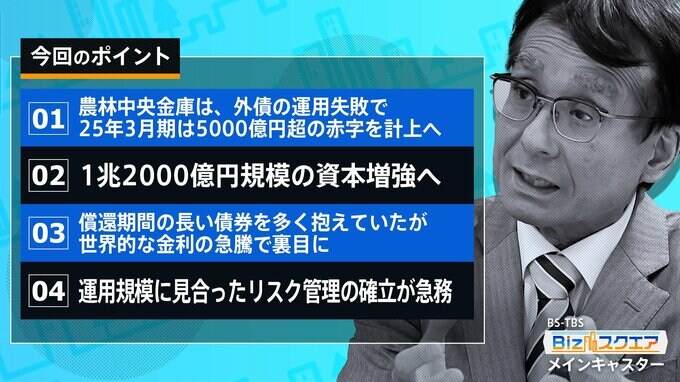

農林中央金庫は22日、アメリカ国債を中心とした外国債券の運用の失敗で、今期(25年3月期)5000億円を超える赤字を計上する見通しを示すと共に、1兆2000億円規模の資本増強を行う方針を明らかにしました。

24年3月期時点で農林中金の保有する株式などを含めた有価証券全体の含み損は1兆7600億円、中でも債券の含み損が、世界的な金利急上昇に伴って2兆1900億円にも達しました。

農林中金の資産運用額は総額56兆円、その内の56%が債券投資です。

しかも長めの債券を多く抱えるという特殊な運用構造のため、株式の含み益が多少あっても、とても補いきれなかったわけで、過去最高の収益を上げる民間のメガバンクとは大きく異なっています。

もちろん、まだ含み損の段階なので、債券を満期まで持てば損失は発生しないのですが、農林中金としては、額面利率の低い債券をこのまま長く持ち続けるよりは、損失を確定しても、収益性の高い資産に置き換えたほうが得策だと判断したということです。

5000億円もの赤字決算をしても大丈夫なように、JA(農業協同組合)グループなど出資者が増資に応じてくれるのですから、恵まれた環境です。

農林漁業融資は低迷で運用中心に

農林中金は、農協の金融部門・JAバンクなどの中央機関です。

本来は組合員や地域住民が預けた預金を、農林水産業や地域事業に融資することが目的の金融機関です。

しかし、農林漁業の資金需要は低迷しており、貸出金は今や全体の2割に過ぎません。

残りは中央機関である農林中金が有価証券などで運用して収益を稼いで分配する仕組みです。

資金の源は組合員の預金ですから、リスクの高い株式よりも債券中心の運用になり、ゼロ金利の日本国内よりは、利回りの高い海外債券での運用に傾きました。

それが世界的な金利の急騰で一気に裏目に出てしまったのです。

為替リスクを避けるためにとった為替スワップによるコストも大きかったようです。