円安が止まりません。物価も高騰しています。

でも1ドル=155円前後(2024年5月現在)という現在の円は、歴史的に見るとどうなのでしょうか。

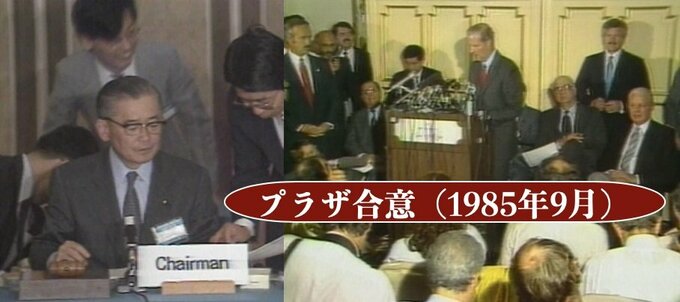

為替レートが一気に円高に動いたきっかけは「プラザ合意」。当時のレートは1ドル=240円でした。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

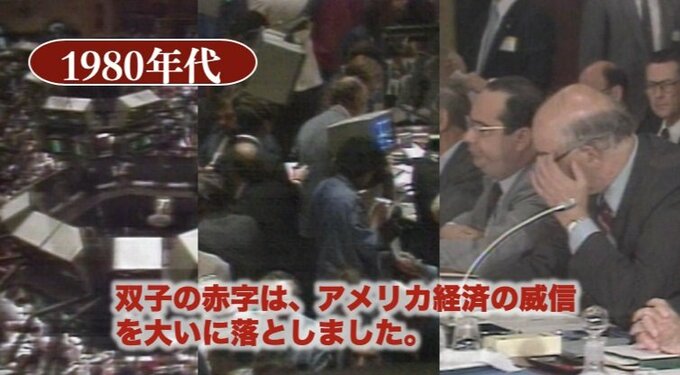

アメリカの「双子の赤字」を救うために

1980年代初頭、アメリカは双子の赤字(財政赤字と貿易赤字)に苦しんでいました。レーガン政権は減税と軍事で財政赤字を拡大させる一方、米ドル高金利政策(最大20%も!)をとっていました。この結果、ドルは主要通貨に対して大幅に上昇し(ドル高)、アメリカ製品の国際競争力が低下しました。特に日本と西ドイツ(当時)に対する貿易赤字が顕著でした。

「プラザ合意」の目的は、そのアメリカ経済を救うこと。各国が協調して為替市場に介入し、ドルを引き下げることでした。その先頭に立ったのが日本だったのです。

プラザ合意の「プラザ」とは、NYのプラザホテルのこと。ここにアメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本の5か国(G5)の財務大臣および中央銀行総裁が集まりました。日本からは竹下蔵相(当時)が記者を煙にまきながら参加し、当日のサプライズ発表となったのです。

「G5は協調してドル安を推進する」

プラザ合意の直後、各国の中央銀行は協調してドル売り介入を行い、ドルは急速に下落しました。合意時点で1ドル=240円だった為替レートは、1987年には1ドル=120円台にまで円高が進みました。たった2年でドルの価値は半値になったのです。

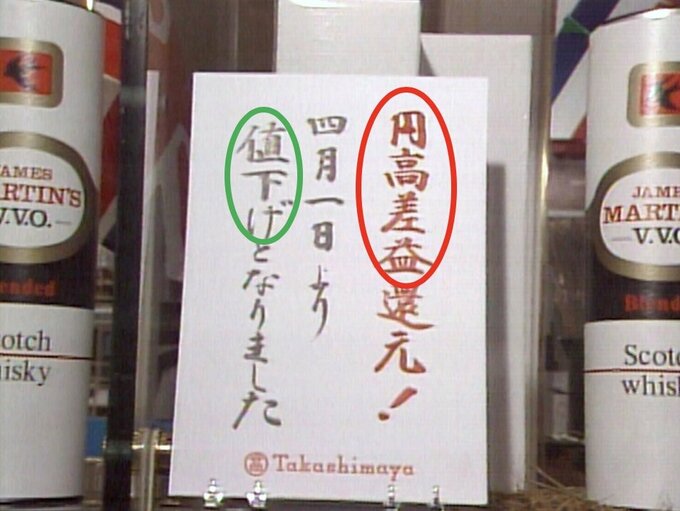

日本のデパートは値下げの連続技、海外旅行はチョーお得。

しかしその一方、円高は自動車、鉄鋼、造船など輸出産業にはネガティブな影響を与えました。日本製品の価格が急騰し、日本企業は競争力の低下に直面したのです。