“共同親権”導入の狙いは? 「権利を親から子へ パラダイムの大きな転換」

なぜ「共同親権」が導入されたのか。民法の改正案を審議してきた一人、棚村氏に聞いた。

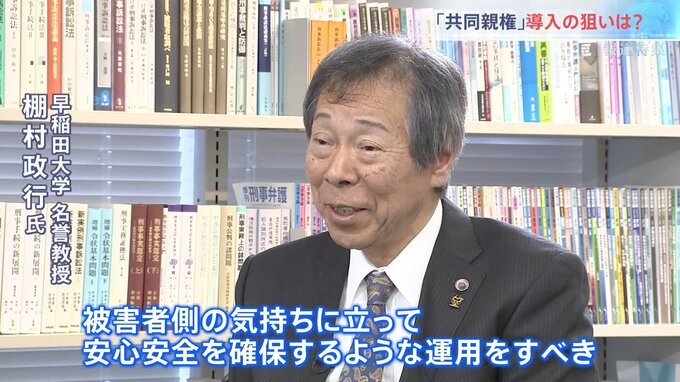

法制審議会(家族法)委員 早稲田大学名誉教授 棚村政行氏

「夫婦は離婚して他人になっても、子どもにとって父親・母親は変わらない。きちんと責任を果たしましょうというメッセージを、今回の法制度で与えていきたい。(共同親権を)到底出来そうもない人たちに強制することを考えているわけではない。何も決まらない人たちにやってもらっても、かえって子どもの利益にならない」

改正前の法律では、親権を「成年に達しない子は、父母の親権に“服する”」と定めていた。それが、「親権は“その子の利益のために”行使しなければならないもの」と変わった。

これが、改正民法の重要なポイントだと棚村氏は強調する。

早稲田大学名誉教授 棚村政行氏

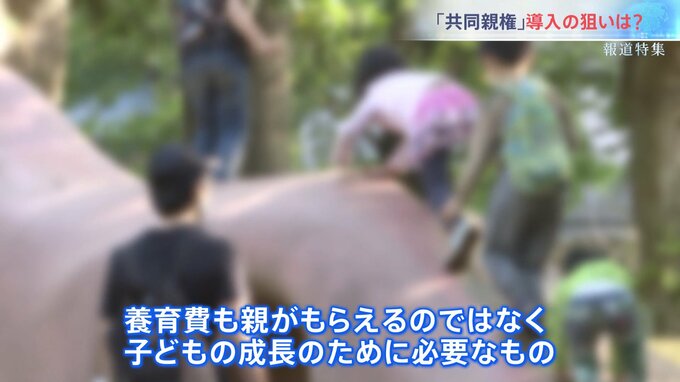

「これまで親権=親の権利、親が子どもを支配する権利というイメージがどうしても拭えなかった。親の権利というより子どもの権利じゃないか?と。養育費も親がもらえるのではなく、子どもの成長のために必要なもの。子どもの利益や子どもの権利をいかに守っていくかという、親の権利から子どもの権利への大きな転換」

山本恵里伽キャスター

「今回の議論は子ども目線での議論だと感じていますか?」

早稲田大学名誉教授 棚村政行氏

「対立があったりしますが、そういう議論は、非常に大人の目線ではそうだと思うんですよね。子どもの利益を守ろうという割には、子どもの意思や子どもの気持ちなどを条文の中に今回盛り込むことができなかった。賛成と反対の極端な議論の中で、40くらい提案されていたものが、7つくらいしか実現していない。これは本当に残念」

賛否が激しく対立したのは、法律が目指す理念に対して、それを実現するための支援体制が整っていないからだと指摘する。二年以内の施行に向けて、今後はガイドラインの策定や裁判所などの体制強化が課題となっている。

早稲田大学名誉教授 棚村政行氏

「(DV)加害者側は『やってない』と言うし、被害者側は『受けて恐ろしい』と。被害者側の気持ちに立って、安心安全を確保するような運用をすべき。不断の見直しをしながら、最新の海外の経験とか工夫も取り入れ運用や支援をしっかりとすることが、むしろ法制度が狙うところの実現に向かうのでは」