離婚後も両親の双方に親権を認める”共同親権”の導入を柱とした改正民法が5月17日に、成立しました。長年、法改正を待ち望んだ当事者がいる一方、DVや虐待を経験してきた人たちからは、不安視する声があがっています。運用面での課題を取材しました。

「共同親権」で“親子の断絶”解消されるか?歓迎する親たち

5月11日の土曜日、離婚や別居などで子どもと別れて暮らす親たちの集会が行われた。

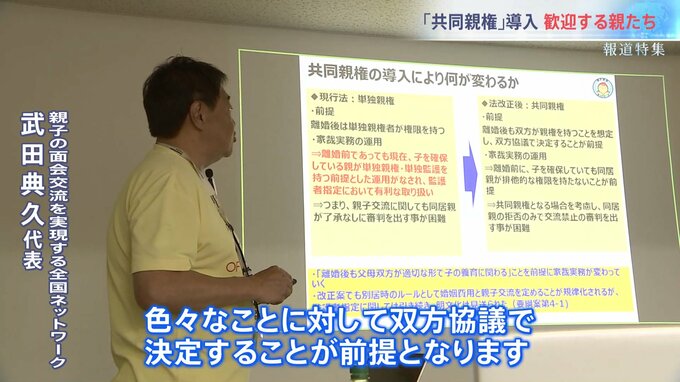

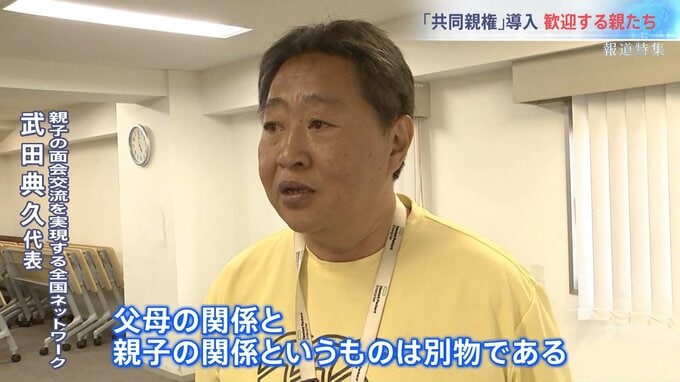

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク 武田典久代表

「共同養育・共同監護・共同親責任ということが重要だと考えておりまして」

双方の親に親権を認める“共同親権”の導入を待ち望んできた当事者たちだ。

武田代表

「共同親権になると、どうなるかと言うと、色んなことに対して双方協議で決定することが前提となります」

これまで、親権を失った親は子どもとの面会がなかなか実現しないケースがあったと訴える。

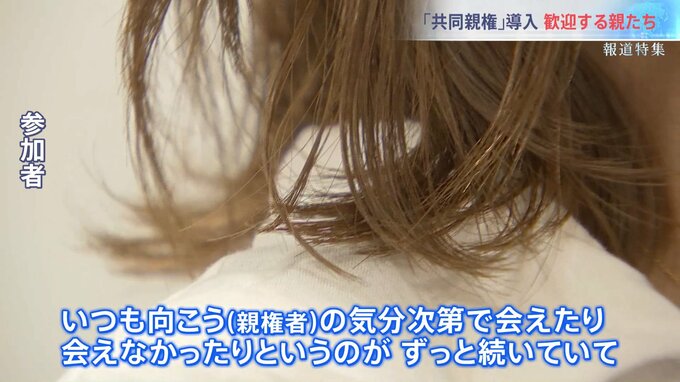

参加者

「いつも向こう(親権者)の気分次第で会えたり、会えなかったりというのがずっと続いていて」

参加者

「いわゆる妻の浮気と、僕に対する暴力をしていたにもかかわらず、結局1年半以上子どもに会わせてもらえませんでした」

今回の法改正で、調停などで争っている場合でも、家庭裁判所が試しに面会交流を促せることが盛り込まれた。

さらに、当事者たちが問題視してきたのが、一方の親による“子どもの連れ去り”だ。

当事者

「約5年前、娘2人を連れ去られました。ばったり娘と会うと『家に帰りたい』『パパの家に戻りたい』そういう発言を正直聞いています」

参加者

「私は元夫に暴力を受けて、そのときに無理やり離婚届を書かされて、相手が親権者となってしまいました。ただその相手が私の子どもを連れ去りまして、どこにいるのかも分かりませんし、ずっと会えていない状況です」

共同親権が認められれば、子どもの住居や進学など生活に関わる重要事項を協議して決めることになり、親子の断絶が解消されるのではないかと期待を寄せる。

武田代表

「父母の関係と親子の関係というものは別物である。離婚しても別居する親も含めて、双方の親が子どもの養育に関わる。こういう立法宣言を国民に対して明確に発するという意味合いで、(法改正は)意味があると考えています」