マグロの目利きや内視鏡で胃がんを見つけるAIが登場しています。人間が長年の経験で身に付ける技術を受け継ぎ活用が進む一方、現場ではAIと人間で判断が分かれることも。AIの実力と職人の技を喜入キャスターが取材しました。

“おいしいマグロ”見極める職人とAI 判断分かれる時も

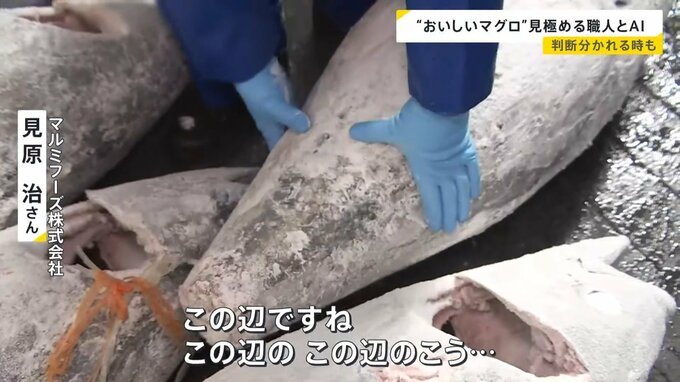

“おいしいマグロ”を見極める職人がいます。静岡県焼津市にあるマグロの加工工場で行われているのは、大西洋で獲れたキハダマグロの目利き。品質ごとにA、B、M、Cの4段階に分類されます。(※この加工工場での分類)

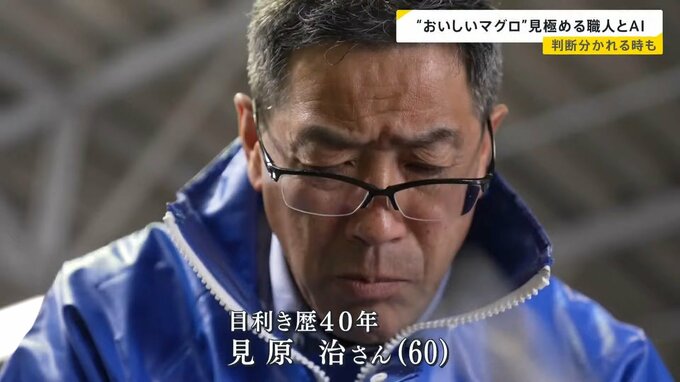

この道40年の見原治さん(60)は、いわば目利きの職人です。一体、どのように目利きをしているのでしょうか。

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「尾っぽを切って、鮮度、色目と脂の質を見ながらランク付けをしています」

マグロの尾の断面には「縮れ」と呼ばれる鮮度や、「脂」の乗り具合など、味に関する情報が詰まっているといいます。

喜入友浩キャスター

「こちらのランクは何になりますか?」

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「これはAランクになりますね」

喜入キャスター

「根拠は?」

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「この年輪の縮み具合と色ですね」

喜入キャスター

「年輪?」

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「この細かい、木のようなこういう筋ですね。これがはっきりして白くならない、澄んでいる感じですね。鮮度は抜群にいいですね。弾力性もあるし、濃厚さがありますね」

同じように見えるマグロでも…

喜入キャスター

「一緒じゃないですか?」

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「それがちょっと違うんですよね。プロからすると」

断面のわずかな差で、味に大きな違いが出るといいます。20歳のときに目利きを始めた見原さん。

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「マグロが好きなんですよね。正直、一言で言えばそれが一番の理由」

こうした職人のおかげで、我々のもとにおいしいマグロが届くのです。しかし…

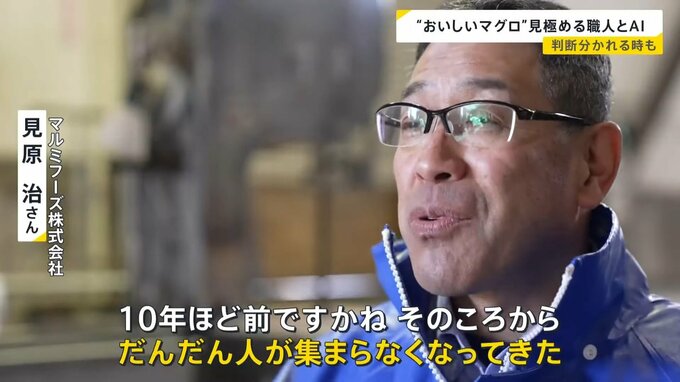

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「10年ほど前ですかね、そのころからだんだん人が集まらなくなってきた。やっぱりつらいですよね。今後、後世に伝えるにしても、なかなか(人が)いないのが現状」

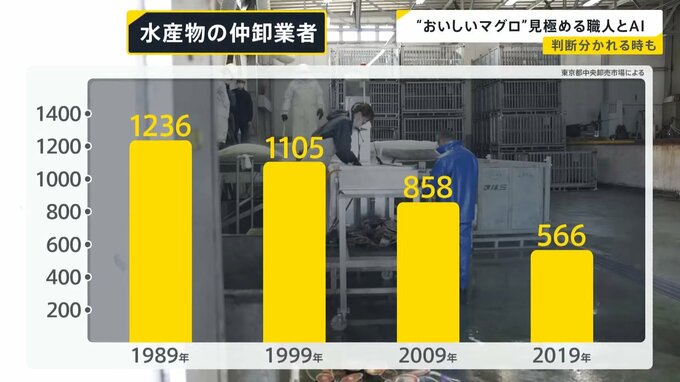

この加工工場で目利きができるのは、見原さんひとりだけ。こうした職人は全盛期の半数以下にまで減っていて、次世代の担い手が不足しています。その理由のひとつが…

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「これもいいかもしれないですね。この辺ですね、この辺の、この辺のこう…なんて言うか、感覚ですね。見た目なんですけどね。これは教えてと言われてもなかなか教えられない」

目利きは、長年の経験と勘によって培われていて、一人前になるには10年以上かかるといいます。

そんな中、日本の企業が開発したのが、マグロの目利きを行うAI「TUNA SCOPE(ツナ・スコープ)」。

AIには、尾の断面と職人の判定結果を大量に学習させていて、写真を撮るだけで品質を判定します。その精度は90%を超えます。しかし、判断が分かれるときも…AIの判定はAですが…

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「B」

優先するのは、自分の判断。

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「触った感じのねっとり感とか弾力性とかは、手でしか分からない。AIでは見つけられない」

喜入キャスター

「まだまだ自分が勝っている?」

マルミフーズ株式会社 見原治さん

「今のところはね、まだ目の黒いうちは」