■“こどもの発熱”親が注意すべきポイントは?医師が解説

こどもの発熱の注意点を森内教授に聞きました。

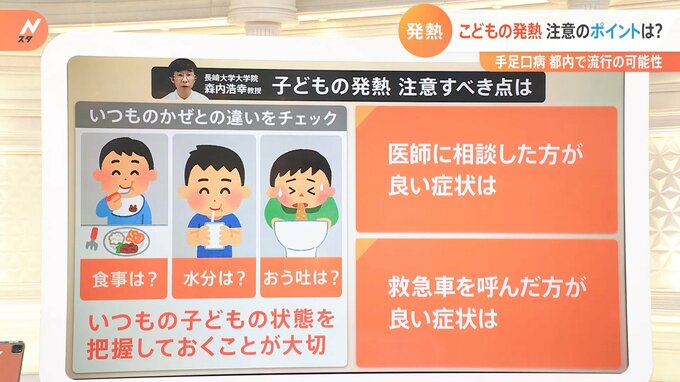

いつものかぜとの違いチェックし▼食事 ▼水分 ▼おう吐 このあたりに大きく異変があるので、いつものお子さんの状態を把握しておくことが基本線だというふうにおっしゃっています。

“医師に相談した方が良い症状”

・「ゼーゼー」など息づかいが早い

・食事や水分が取れない

“救急車を呼んだ方が良い症状”

・意識がもうろう

・ひきつけ

・興奮状態

ホラン千秋キャスター:

こどもたちというのは、自分の状況をうまく言葉にできない場合があるので保護者の皆さんがきめ細かく何がいつもと違うのかっていうのを観察するのが重要そうですね。

萩谷麻衣子弁護士:

私も最初のこどもが1歳になる前に40度ぐらいの熱を出して、心配で夜中に救急車呼んで病院に行ったことがあるんですね。そしたら先生に、こどもというのは熱を出すものだから、もっと本当に救急で来る必要があるかどうか、よく見てくださいと言われて、森内先生がご指摘してくださったような食事・水分、肩でゼーゼーしてないか、痙攣がないかを見るようになったんです。そうなると、2~3日でやっぱ元気になるということもあったんですけど、今から考えると、やっぱり親だと判断できないところもあるので、オンラインで5~10分でもいいからこどもの様子を見てもらえるような仕組みがあるといいなと思います。

ホランキャスター:

いつもと状況が違うと、心配で救急車を呼んでしまったりということはあると思うんですけれども、そんなときに心がける点はありますでしょうか?

長崎大学大学院 森内浩幸教授:

熱の原因が新型コロナであれ、手足口病、ヘルパンギーナ、RSウイルスであれ、基本、特別な治療があるわけではありません。ですので、やっぱり普段のかぜと比べて違いがないかどうかをしっかり見定める。どれが原因かということではなくて、今のお子さんの状態がどうであるかということの方が大事です。

何が原因であっても脱水症状を起こしていれば点滴をしないといけないかもしれない。呼吸が苦しければ、酸素投与したりするなど、サポートしてあげないといけないかもしれない。

まれではありますけれども、“救急車を呼んだ方がいい症状”というのは、急性の脳炎とか脳症を疑わせるような症状であり、ほとんどは実はそこまで深刻なものではないことが多いんです。

もしそうであれば、一刻も早く対応しないといけないと思います。ですので、いつものかぜぐらいだなと思ったときに、お子さんを何時間待ちの発熱外来に行くと、何より当人にとってきつい思いをさせる、病気の治りが悪くなってしまう。そしてもう一つは、本当にすぐに医療の提供が必要となるようなお子さんが、すぐに対応できなくなってしまうという両方の意味でのマイナスがあると思います。

ただ、そうは言っても心配の気持ちは当然なので、それぞれの地域での救急相談の電話とか、かかりつけの先生への相談、場合によっては臨時の診療施設、どうしても自分のクリニックでは疑似患者を見れない人たちがローテーションでみるような体制を作るとか、いろんなことをそれぞれの地域で知恵を出して、工夫して作っていただきたいなと思います。

井上キャスター:

こどもたちにおける新型コロナウイルスの感染リスクは、どう捉えればいいでしょうか。

森内教授:

例えば、今流行っているRSウイルスは新型コロナウイルスよりも圧倒的に危険なウイルスということになります。RSウイルスの方がもっともっと怖いウイルスです。ですので、どれが流行ってるからということではなく、やはり基本お子さんの様子をしっかり見るということにはなると思います。

ただ今の新型コロナ「オミクロン株」になって、熱性けいれんを起こしやすくなるとか、それから「クループ」という声が枯れてゼーゼーする息づかいになるような、病気を起こしやすくなったということも言われています。

また喉が痛いために水分が取れず、脱水症状を起こすこともあったりしますので、新型コロナだからということでの心配ということよりも、その中の一部は、すぐに医療の手が必要となることもありますので、そこをしっかりと見定めて相談をしながら受診をしていただきたいなと思います。