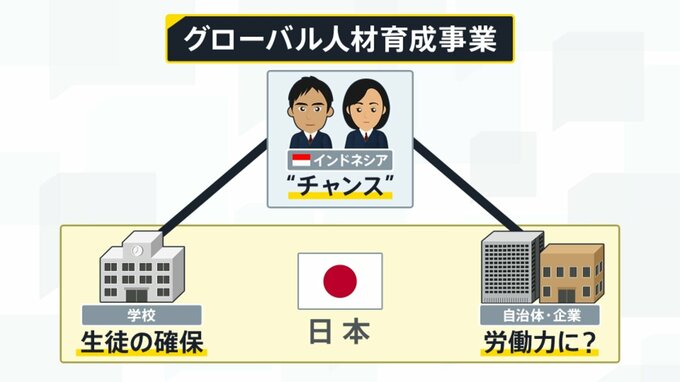

国際人材を早期育成 学校・自治体・企業・インドネシアにもメリット

小川彩佳キャスター:

アレタさんとチェルシーさんの意欲的なキラキラとした眼差しに大きなパワーを感じました。どんどん全国に広がっていってほしいなと感じます。

23ジャーナリスト 宮本晴代 氏:

今回の取り組みは姫路女学院と地元の姫路市がタッグを組みました。将来的には経済界・産業界を巻き込み、一緒にグローバル人材を育てていこうという取り組みです。これは全国初のコンソーシアム(共同事業体)ということで、内閣府が今年度から3年間数千万円規模で交付金を出すということを決めました。

関わる人それぞれにメリットがあります。今、子どもが少なくなっていますから、▼学校にとっては生徒を確保できる機会になる、▼受け入れる自治体や企業にとっては、早いうちから日本で教育を受けて、将来的に管理職になれるような高度な人材を確保できる可能性があるということです。そして、今回はインドネシアでしたけれども、成長している国々にとっては教育の機会の“チャンス”になるということです。

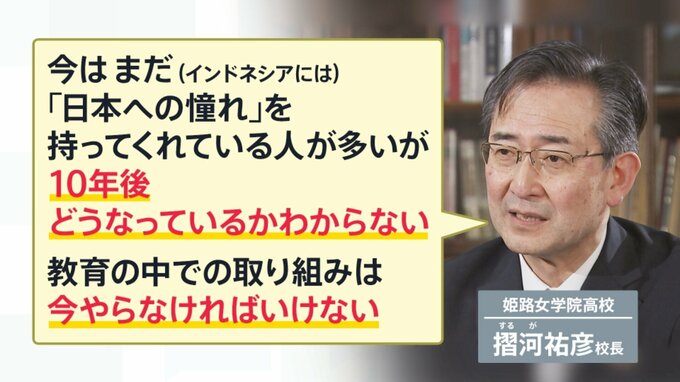

姫路女学院高校・摺河校長の「今はまだインドネシアには『日本への憧れ』を持ってくれている人が多いが、10年後はどうなっているかわかりません。教育の中での取り組みは、今やらなければいけない」という言葉が印象的でした。「この10年が勝負だ」という思いで取り組んでいるそうです。

小川キャスター:

10年後どうなっているのかわからないというのは実感できる言葉です。私も子育てをしながら子どもにどういう教育環境を授けたらいいか考えたときに、日本のスタンダードやこれまでの自分自身の成功体験をそのまま当てはめるのが正解だとは限らないという難しさも感じています。

データサイエンティスト 宮田裕章さん:

まさにその通りですね。教育自体が今、大きな転換点を迎えています。

今までは知識を習得して、その後、社会に出て知識を役立てるというものでしたが、世界が大きく変わる中で、そのモデルは通用しなくなっています。

そういう意味で校長先生の言葉は本質を突いていて、日本の今の教育が魅力的であり続けられるのかということを見直さない限り、世界とともに学ぶというモデルに先はないと思います。

特にAIが登場したことによって、知識習得だけではなく、いろいろなものに触れながら考えていかなくてはいけない、学びそのものを変える非常に重要な時期に立っていると言えると思います。

小川キャスター:

具体的にはどういったことをやっていけばいいのでしょうか。

データサイエンティスト 宮田さん:

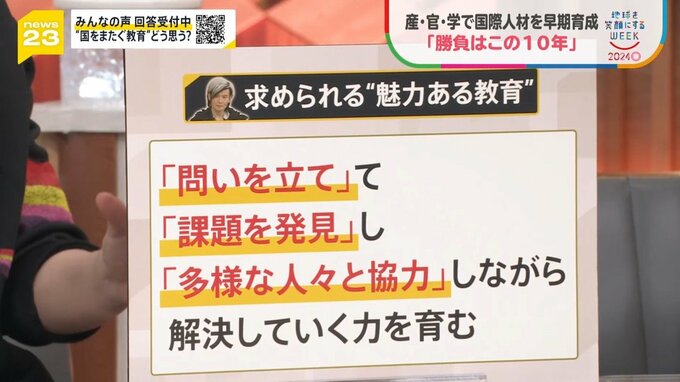

検索エンジンで知識を探すだけではなく、生成AIで課題まで整理されるようになってきています。人に残されるのは、「問いを立てる力」だと言われています。問いを立てながら「課題を発見」して、「多様な人々と協力」しながら解決していく力を育むことが求められます。

日本の教育現場では、いろいろと変わっていっていますが、大学入試が変わらないとなると、子どもたちは大学入試のための知識習得の勉強を積み上げてしまいます。これが多くの国では“害”になってきていると言われています。そこを変えながら、未来への、世界の人々にとって魅力ある教育を作れるかどうかという点が、この問題の本質かなと思います。

小川キャスター:

今回の取り組みは、教育そのものが変わっていくための大きな刺激になりそうですね。