8日午後、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震があり、気象庁は大規模地震の可能性が相対的に高まったとして、初めて南海トラフ地震臨時情報「巨大地震注意」を発表しました。この臨時情報については運用開始からなかなか理解が進んでいないのが現状ですが、専門家は「パニックにならないよう正しく理解し、適切な行動につなげることが重要」と説明します。

南海トラフ地震臨時情報とは

4月17日に豊後水道を震源とする地震が発生し、愛媛県愛南町と高知県宿毛市で最大震度6弱、愛媛県宇和島市で震度5強を観測したほか、大分県内では佐伯市と津久見市で震度5弱を観測しました。

加賀其記者:

「震度5弱を観測した津久見市です。地震から2週間が経ちますが、石垣が崩れた現場は現在も手つかずの状態です」

この地震の規模を示すマグニチュードは6.6。南海トラフ巨大地震の想定震源域内で発生していて、マグニチュードがあと0.2大きければ、南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されていました。

京都大学防災研究所宮崎観測所 山下裕亮助教:

「今回の地震が仮にマグニチュード6.8だったとしましょう。そうすると南海トラフ地震臨情報(調査中)っていうのが出てくるんですね。いきなりこれが発表されます」

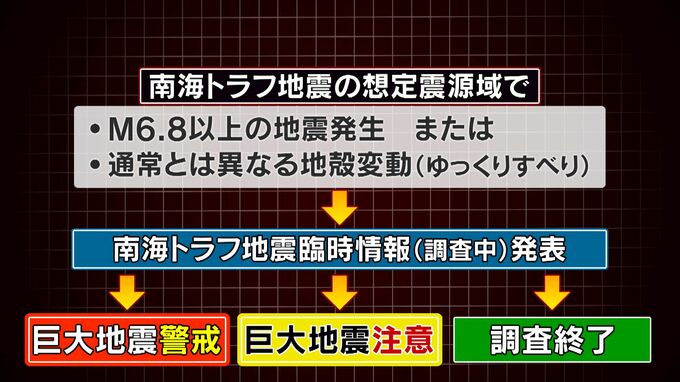

南海トラフ臨時情報(調査中)は、南海トラフ沿岸でマグニチュード6.8以上の地震や、通常と異なる地殻変動が観測された場合に気象庁から発表されます。

そして調査の結果、地震が発生する可能性の大きさに応じて「巨大地震警戒」か「巨大地震注意」を発表。当てはまらない場合は「調査終了」となります。

巨大地震が1週間以内に発生する頻度は「警戒」で十数回に1回、「注意」で数百回に1回とされています。