日本の洪水対策は?

藤森祥平キャスター:

オランダの小学生の子どもたちが考えている治水対策をイラスト化したものには、水位が上昇したとき、高台に移動できる車輪がついている家や、水が届かないように電柱の上に家を建て、地上に行くには滑り台を通るという、かわいらしい発想もあるのですが、いかがですか。

トラウデン直美さん:

かわいいですよね。やはりフィールドワークはすごく大きいなと思います。私も小さい頃に現場に行っていろいろ見て触れて感じたものはすごく記憶に残るなと思っていたので、身の回りのことについてフィールドワークで学んでいくというのはすごく大きいなと思います。イラストを見ると微笑ましく感じますが、意外とありえちゃう未来かもなというところが今の問題の大きさだと思うんですよね。キャンピングカーみたいなものもありますけど、車輪がついた家で過ごすことになるかもしれないという、本当に起こりうることを子どもたちがイラストやアイディアで前向きに直面する問題に取り組むというのは、将来対話を通じて問題を解決していくすごく良い学びになっているんだろうなと想像します。

小川彩佳キャスター:

シビアな現実でもありますけれども、海面上昇が起きるものとして水と共生しようという考え方が子どもたちの絵から見てとれますよね。

藤森キャスター:

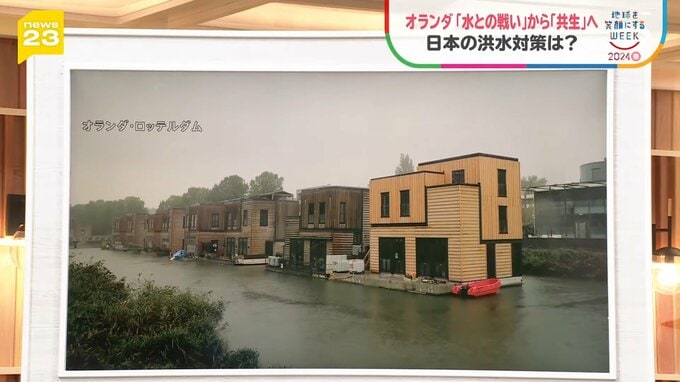

オランダのこれまでの洪水対策として巨大な防潮堤が作られてきているのですが、今は街中に目を向けると、水に浮かぶ住宅などがありまして、実際に人が住んでいます。水とともに住み続けられるまちづくりが進められ、ボートを横付けしてここで暮らしている人たちの姿があるんです。

また、河川の幅を広げたり、周りに湿地を作って治水能力を高める工夫も行っています。大がかりな工事をするのではなく、一緒に水と暮らしていこうという考え方です。取材したロンドン支局長の岡村佐枝子記者は、“洪水対策を行政任せにするのではなく、住民たちがどういう町にしたいのかも含めて話し合い、合意形成することを大切にしている”ということです。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

日本はむしろ今、国土強靭化という形で気候変動対策でもっと大きなダムを作ろう、防波堤を高くしようみたいな形でやろうとしていますが、それだとますます環境が破壊されるかもしれないし、こうした住民たちの利害対立はなくならないわけですよね。だからオランダみたいな話し合いをしていくところからまず学ばなければいけないと思いました。

こういう対策も大事ですが、気候変動そのものを止める。そのために脱炭素化をするということで、G7の環境相会合で2035年までに石炭火力を全廃するということになりました。日本は遅れを取っていましたが、いよいよ本腰を入れて脱炭素化、脱石炭に舵を切らなければいけないと思います。

小川キャスター:

根本の温暖化対策、そして自然とどう生きるのか、その両輪が必要ですよね。

========

斎藤幸平さん

東京大学准教授 専門は経済思想 社会思想

著書『人新世の「資本論」』が50万部突破

トラウデン直美さん

慶応大学法学部卒

環境問題やSDGsについて積極的に発信