さかなクンと考える 日本の海と“多種多様”な魚

喜入友浩キャスター:

今回、「海を休ませるレストラン」を取材しましたが、漁師の大石さんは「海は休ませれば休ませるだけ魚が戻ってくる」、「それを多くの漁師はもうわかっているはずだから、こうした取り組みが広がってほしい」と話していました。

東京海洋大学名誉博士 さかなクン:

私も全く同じ思いで、海が休むと魚も回復する力があると思うんですね。自然の回復力ですね。

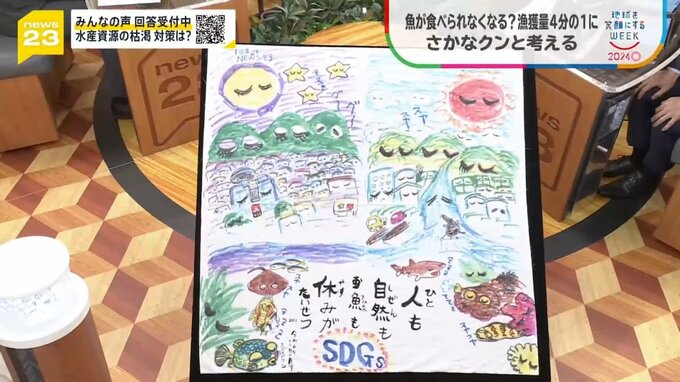

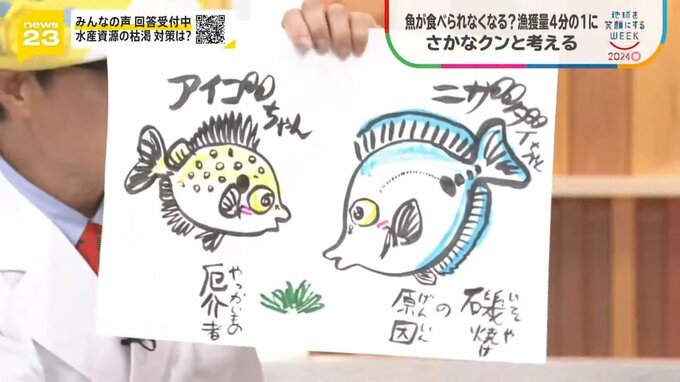

今回、「人も自然もお魚も休みがたいせつ」ということで、絵を描かせていただきました。

今ゴールデンウイークですが、こういった休み期間があると、元気に回復できますよね。海も一緒ということです。

例えば、イセエビやアワビなどでも産卵期間は禁漁期間としてちゃんと休ませる時間があるんです。その時間があると、ちゃんと卵も安心して産んで、資源がまた回復できるわけです。

喜入キャスター:

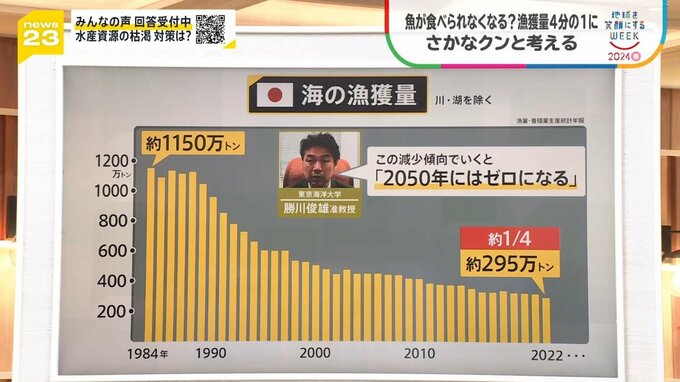

今の日本の海はどういう状況なのか。こちらのグラフは日本の海の漁獲量なんですが、1984年は約1150万トンだったのが、2022年には約4分の1の295万トンあまりになってしまっているという状況なんです。

東京海洋大学の勝川俊雄准教授によりますと、「この減少傾向でいくと『2050年にはゼロになる』」と話しています。

小川彩佳キャスター:

ゼロになるというのは、今後、私達は魚を食べられなくなってしまう日が来るということですか?

さかなクン:

実はこれには二つの意味があります。一つは、私達が普段食べている魚がこのままではゼロになってしまうかもしれないということです。でも実は、魚というのはものすごく多種多様で、このグラフにある魚は、私達が普段食べている魚、いわゆる「水産重要種」で、カツオ、マグロ、イワシなどのことです。

実は日本には4000種を超える魚がいて、普段、私達が食べている魚は大体が数十種なんです。例えば、スーパーマーケットで扱われる魚は約20種~30種で、全国で流通している魚は約100種です。

このグラフの中に入っていない魚というのは実はとても多くて、例えば、アイゴやニガダイなど、こういった魚はいわゆる磯魚と呼ばれたり、海藻をいっぱい食べてしまいますので、磯焼けの原因ともされて厄介者扱いされることもあります。

しかし、食べてみると美味しいんです。お刺身でも煮魚でもフライにしても、実に美味しい魚なんです。

実は、魚というのはすごく多様性があって、日本は四方を海に囲まれて、素晴らしい川や湖もあります。たくさんの魚がいますので、そこにもしっかり目を向けるということもすごく大切だと思うんです。

喜入キャスター:

そういった魚が流通すると、漁師の皆さんにとってもまた一つ力になりますよね。

さかなクン:

漁師の船に乗せていただくと、網の中には多いときで100種近くの魚が入っていることもありました。そうした魚も工夫すると美味しい魚が多いんです。

でもそういった魚はこのグラフには反映されていません。

喜入キャスター:

そういった魚も踏まえて、どのくらいの値段で魚が売れるかっていうのは、漁師の皆さんにとって大事で、漁師の皆さんにとっては魚の値段がなかなか上がらないから「いっぱい取らなきゃ」という循環になっている。

美味しい魚を食べ続けていくには、「消費者も魚を適正な価格で買うことで生産者を支えていくという意識を持っていただきたい」と勝川准教授は話していました。

さかなクン:

物価が上がって、漁獲量は下がっているのに、魚価はなかなか上がらない。なので、今は各都道府県の魚に付加価値をつけて、ブランドのような魚もたくさんいます。

例えば、関アジや関サバ、明石の鯛などですね。

小川キャスター:

私達、消費者がやっていけること、できることというのはどういうことなんでしょう?

さかなクン:

たくさんの魚にもっと目を向けていただいて、旬を大切にしていただくということもすごく重要だと思います。

例えば、1月のカキ、2月の金目鯛、3月のシラス、というふうに魚を季節で感じる。各水産物や魚の旬をしっかり感じていただくということですね。

旬というのは美味しいだけでなく、その季節にたくさん採れますので、値段もすごく安定して、財布にも体にもいいんです。