「当初の想定よりも18センチ伸びた」柄や鞘も異例づくしだった巨大蛇行剣

年の瀬、奥山が作業していたのは柄頭の側面だ。

奥山 総括研究員

「ここが最後のヤマ場に近いかな」

一面にびっしりと漆が残る。細い器具で漆の上の土を落とし、形を明らかにしていく。しばらくすると柄頭側面の形状が出現。予想通り楔形が浮かび上がった。

奥山 総括研究員

「今日初めて出たので、誰も見ていない正直、まだうちのメンバーも」

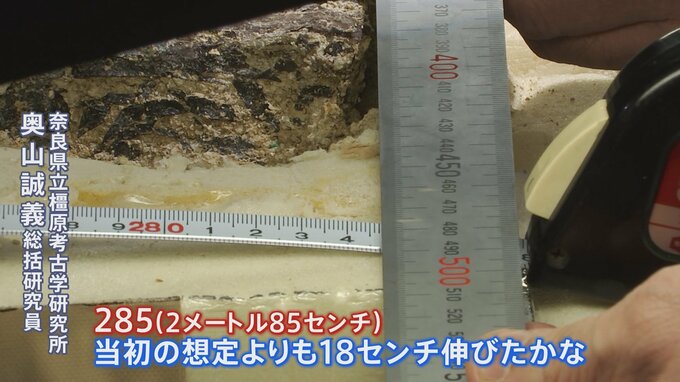

改めて剣全体の長さを測定すると…

奥山 総括研究員

「285(2メートル85センチ)当初の想定よりも18センチ伸びたかな」

鞘尻の先の石突の新発見などにより、装具を含む剣全体の長さが実に2メートル85センチにものぼることが確認された。

奈良県立橿原考古学研究所 水野敏典資料課長

「出土品としては他に類を見ないほど、ほぼ完全な形で出て来たことになる。1か所、1か所は思い当たるものがあるが、全部通して見ると全く見たことがないものになった」

想定外の発見が続いた蛇行剣のクリーニング。その柄や鞘も異例づくしであったことがわかった。

奈良県立橿原考古学研究所 河﨑衣美主任研究員

「長いだけじゃなかった…」

その後も施された細やかなクリーニングによって明らかになった、巨大蛇行剣の全容。1600年前の在りし日の姿を現代の私たちに想像させるものとなった。

およそ1年間にわたった蛇行剣のクリーニング。

奥山にとって、蛇行剣に向き合い続けた1年となった。だが「決して特別な1年だったわけではない」と話す。

奥山 総括研究員

「保存科学の人間にとって、1点1点が貴重なものであることに変わりはなくて、蛇行剣も同じ貴重なものの1つ。これだけが特別なわけではない。大きい、小さい、珍しいもの、いろいろあると思うが、文化財としての価値というものは唯一無二ということは変わらないので、(今後も)その点は変わらず取り組むと思う」

今後、蛇行剣は薬品を浸透させる処理などが数年続く予定だ。1600年前、私たちの祖先はなぜ、そしてどうやって、この巨大な剣をつくったのか。その謎の解明はつづく。