「なんじゃこりゃ」「一体どうなっているんだ」研究者たちも驚いた“鞘尻”

山の草木も染まる2023年12月。蛇行剣のクリーニングはクライマックスを迎えていた。剣の先端部分、そして、その先の鞘尻と呼ばれる部分の作業が始まろうとしていた。

奥山 総括研究員

「いよいよですね、いよいよ鞘尻ですね」

まずは剣の先端…周囲の土を取っていくと、その輪郭がくっきりと浮かび上がった。そして、いよいよ鞘尻へ…

奥山 総括研究員

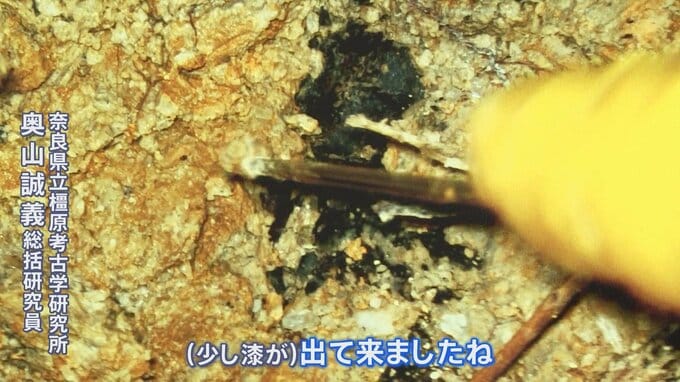

「(漆が)出て来ましたね」

しばらくすると剣の先端からおよそ10センチ先のところで漆が出て来た。立ち上がるように傾斜がついている。ここが鞘尻とみられる。

しかし翌日、予想外にも鞘尻のさらに先から漆が出現した。

奥山 総括研究員

「(立ち上がっているところ(鞘尻)の隣?)真横ですね」

「続きますね、続きましたね、なんなんだこれ。みなさん想像を絶するだろうね」

鞘尻から突起のように漆が伸びる。予期せぬ形状のものが出てきたことに研究所の幹部は…

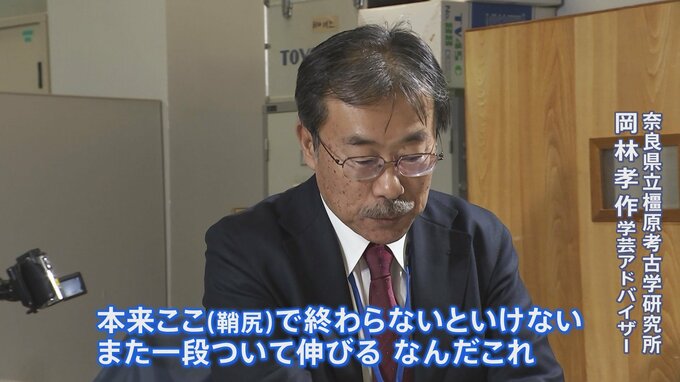

奈良県立橿原考古学研究所 岡林孝作 学芸アドバイザー

「なんじゃこりゃ。本来ここ(鞘尻)で終わらないといけない。また一段ついて伸びる、なんだこれ」

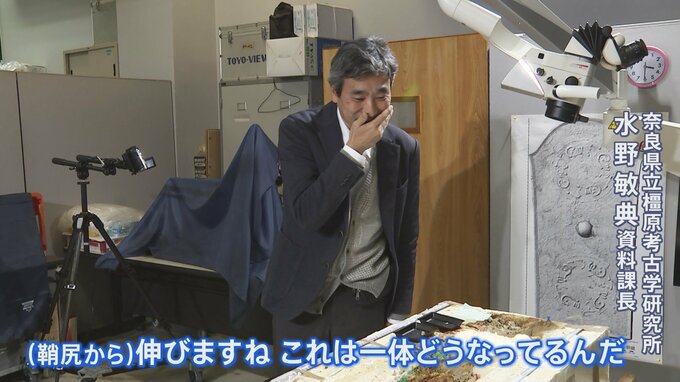

奈良県立橿原考古学研究所 水野敏典資料課長

「伸びますね、これは一体どうなっているんだ。最後まで予断を許さない、なんだこれは一体」

その後この突起は、この時代の鞘についているものとしては初めての発見であることが分かった。

儀式などで剣を立てて置く際に鞘尻が地面につかないようにする石突(いしづき)というものではないかとみられている。