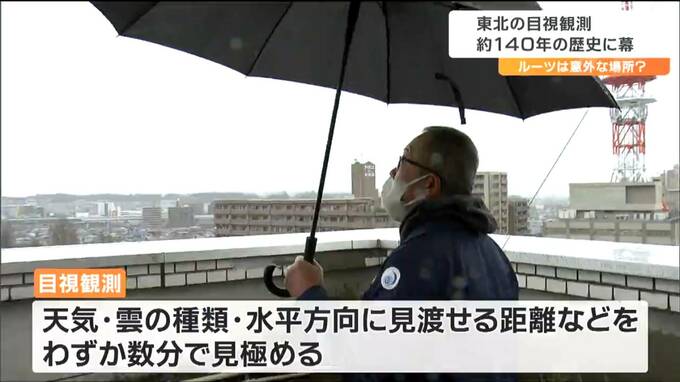

仙台管区気象台で3月26日、人の目で天気や大気現象を判断する「目視観測」が終了しました。東北地方では、およそ140年前に「目視観測」が始まりました。その歴史を取材してみると、意外な場所にたどり着きました。

「目視観測」とは

仙台市宮城野区五輪にある仙台管区気象台、屋上に職員がやってきました。気象現象を直接目で見て判断する「目視観測」をするためです。天気や雲の種類、水平方向に見渡せる距離などを、わずか数分で見極めます。

毎日深夜0時を除く1日7回、3時間ごとに行ってきた目視観測もこの日が最後です。観測結果は、「雲の量が10割、雨」でした。まさに「職人技」です。

この目視観測、全国では明治5年、1872年に北海道の函館で最初にはじまりました。では、東北では、一体いつ・どこで始まったのでしょうか。ルーツを探るために向かった先はー。

tbc気象台 伊藤諒気象予報士:

「やってきたのは、仙台でも石巻でもなく、鳴瀬川の河口付近です」