厳しく立ち入りが制限されている福島県の「帰還困難区域」、その広さは13年が経った今も東京23区の半分近い面積に及んでいます。長年、帰還を望み、ふるさと全体の除染を求め続けてきた住民たちの声を聞きました。

「全部そこに詰まっている。どうしたらいいのかな」“自宅を残すべきか”迫るタイムリミット

避難指示が解除されたのは地区内のわずか1.6%。

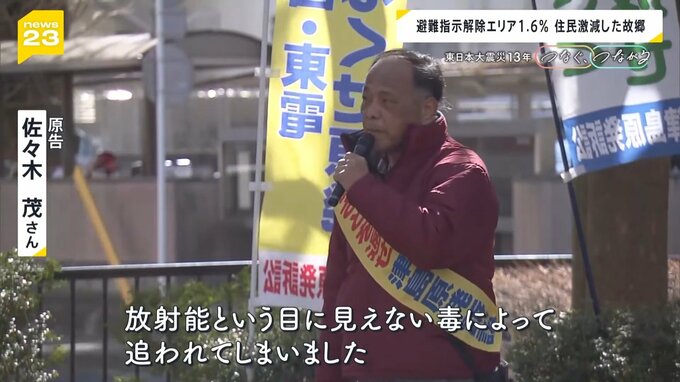

2024年3月11日、仙台高裁前には福島県浪江町・津島地区の住民たちが集まりました。

原告 佐々木茂さん

「私たちは長年住み慣れたふるさとから、放射能という目に見えない毒によって追われてしまいました」

住民は国と東京電力を訴えていて、ふるさとを除染し原状回復するよう求めています。

原告団長の今野秀則さんの自宅周辺は避難指示が解除されましたが、新たな葛藤を抱えることになりました。

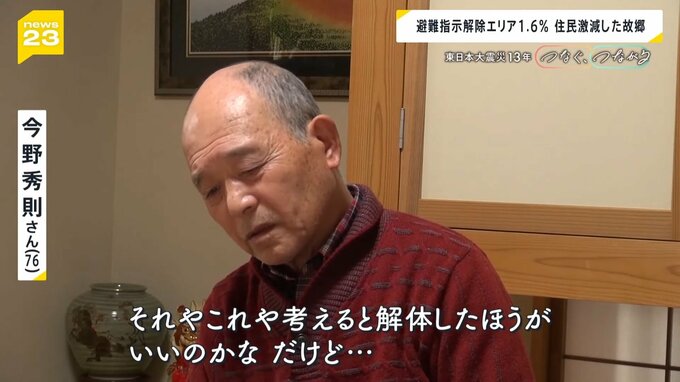

原告団長 今野秀則さん(76)

「事故以前のコミュニティーを取り戻すのは並大抵じゃないんです。それやこれや考えると解体したほうがいいのかな。だけど、ふんぎりがなかなかつかないんです。自分が生まれ育った家だし」

震災前、津島地区の住民は1400人以上でしたが、現在は8世帯13人しかいません。

生活の基盤が戻らない状況でも自宅を残すべきなのか。公費で解体するには4月1日までに申請しなくてはならず、タイムリミットが迫っています。

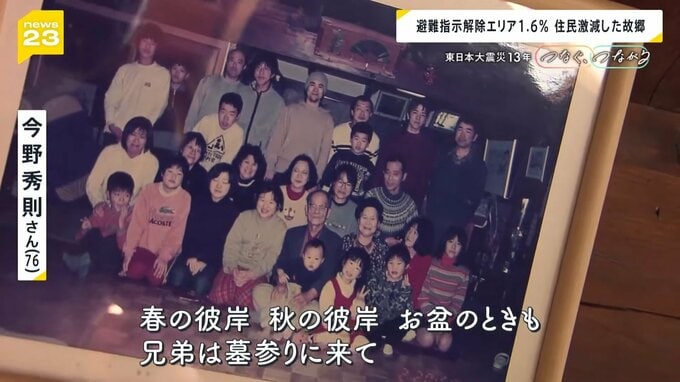

原告団長 今野秀則さん(76)

「震災後もずっと、私6人兄弟だけど、春の彼岸、秋の彼岸、お盆のときも兄弟は墓参りに来て、古い家にみんな集まってきましたからね。簡単に壊すと言えるのかというと、なかなか言えない」

今野さんの敷地には、明治時代から続く旅館も建っています。旅館は地区の中心部に立ち、津島の風景の一部です。

26年前(1998年)の駅伝大会の映像には、子どもたちとともに今野さんの旅館が映っています。

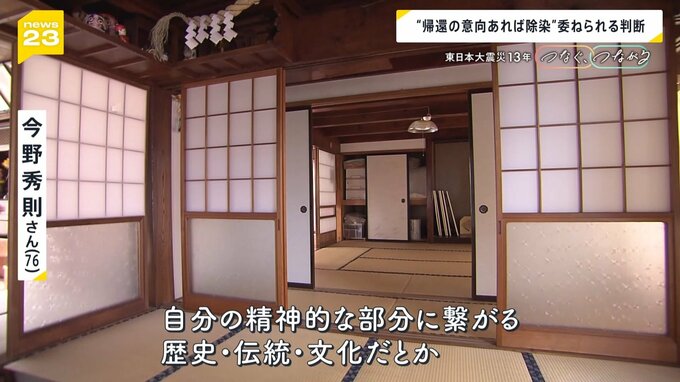

原告団長 今野秀則さん(76)

「単なる場所ではなくて、自分の精神的な部分に繋がる歴史・伝統・文化だとか、地域の人々との交流だとか、全部そこに詰まっている。どうしたらいいのかな。子どもたちにも相談しているが、最後は自分で決断するしかない」

2023年、設けられた“新たな区域”についても、住民たちの受け止めは分かれています。

政府は、住民に帰還の意向がある場所に限って除染を進め、2029年までに避難指示の解除を目指す「特定帰還居住区域」を新たに設定したのです。

しかし…

原告団長 今野秀則さん(76)

「飛び飛びですよ。この部分だけでしょ。せいぜい300メートルくらいの範囲でしか除染しないので。(地図上で見たら)点ですよね」

特定帰還居住区域は点在しているため、避難指示が解除されたとしても、生活の再建は簡単ではありません。