次世代戦闘機「同盟国・友好国に限り輸出認めて良い」50%

次に、与党協議が山場を迎えている次期戦闘機の第三国への輸出の解禁の是非についても調査を行った。

日・英・伊3か国が共同開発・生産する次期戦闘機について、自民党は公明党に対し、第三国への輸出を認めるよう公明党に求めているが、「平和の党」を掲げる公明党は慎重姿勢を崩さず、当初目指していた2月中の合意がずれこむ形で現在も続けられている。

2014年4月、第2次安倍政権はこれまでの武器輸出「原則禁止」から条件を満たせば認めると方針転換し、「防衛装備移転三原則」を閣議決定した。地対空ミサイルなど日本の防衛のため日本企業が許可を得て生産した武器をライセンス元国に移転可能とした。今回は同盟国などと共同開発した武器の移転が焦点で、現行制度では、共同開発の相手国にしか完成品を提供できない。

先月の段階での公明・山口代表の懸念点は以下の通りだ。

「これだけ高度な殺傷能力を持った兵器を第三国つまり世界中に出すというような一般化をすると、あらゆる武器について輸出できるようになることに繋がるのではないか。政府としてきちんと国民の皆さんが理解できる。納得できるそうした方向性を出すことが重要だ」(2月20日記者会見)

岸田総理は、3月5日公明・西田参院会長とのやりとりの中で、こうした公明側の懸念について、以下のように説明した。

【次期戦闘機をめぐる総理答弁のポイント】

・周辺国が新世代機の開発を進める中で、日本の防衛のためにそれらの戦闘機を超える最新鋭の次期戦闘機を開発することは不可欠。

・独自開発ではなく、3か国の技術を結集してリスク・コストを分担しながら開発することを判断した。

・英・伊は調達価格の低下等にむけ、完成品の第三国移転を推進することを日本に求めている。

・第三国へ直接移転する仕組みをもち、英・伊同等に貢献することが国益だと考えた。

・逆にこうした仕組みを持たなければ日本は国際共同開発生産のパートナー国としてふさわしくないと国際的に認識されてしまう。そうなれば今後、日本が求める性能を有する装備品取得が困難になり、日本の防衛に支障を来す。

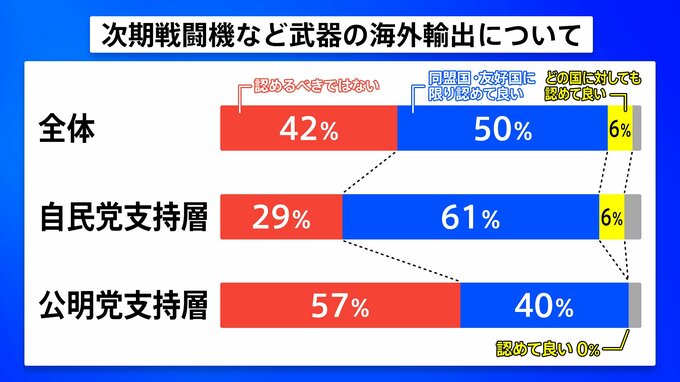

今回の世論調査では、武器輸出について「どの国に対しても認めるべきではない」「同盟国などに限り認めて良い」「どの国に対しても認めて良い」の3択で聞いた。

全体では「同盟国・友好国に限り輸出を認めて良い」が最多で50%、自民支持層に限れば61%にまで広がるが、公明支持層は「輸出は認めるべきでない」が最多で57%にのぼり、自公の支持層の間での意見の乖離が明白となった。

3月6日、公明党の高木政調会長は、総理答弁について「丁寧に説明されていたと思うし、私はこれで国民の理解は深まっていくであろうなと感じた」と評価。容認に向け舵を切る方向だが、今後は輸出先を限定するなど「歯止め」の議論が焦点となる。

TBS政治部・世論調査担当デスク 室井祐作

【JNN世論調査 その他の設問と結果】

●日経平均株価が史上最高値を更新したが、景気回復の実感について「非常に感じている」が1%、「ある程度感じている」が11%、「あまり感じていない」が40%、「全く感じていない」が47%。

●13年目を迎える東日本大震災について。東北の復興に「大いに関心がある」が32%、「ある程度関心がある」が55%、「あまり関心がない」が11%、「全く関心がない」が2%。

●少子化対策の「支援金制度」について。政府が説明する医療保険加入者ひとりあたり月額500円弱の負担額(28年時点)が「妥当だ」は32%、「妥当ではない」は30%、「支援金制度自体に反対」が30%。

●支援金制度をめぐり岸田総理が「歳出改革と賃上げにより実質的な負担は生じない」と説明していることについて、「納得する」が13%、「納得しない」が81%

●自民党の中で次の総理にふさわしい人は(敬称略)

1位「石破茂」19.0%

2位「小泉進次郎」15.8%

3位「上川陽子」10.0%

4位「河野太郎」9.0%

5位「菅義偉」5.3%

6位「高市早苗」5.2%

7位「岸田文雄」3.9%

8位「野田聖子」1.9%

9位「茂木敏充」1.5%

10位「加藤勝信」0.6%

11位「林芳正」0.5%

「その他の議員」10.8%。

【調査方法】

JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。

3月2日(土)、3日(日)に全国18歳以上の男女2581人(固定975人、携帯1606人)に調査を行い、そのうち47.0%にあたる1212人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話606人、携帯606人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。

より「有権者の縮図」に近づけるためにもJNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。