「足りるか」能登半島地震で感じた不安

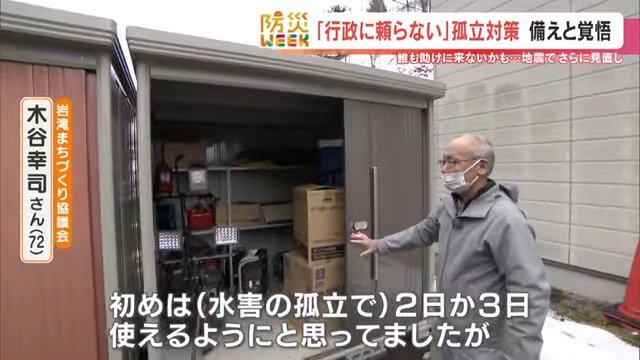

(岩滝まちづくり協議会 木谷 幸司さん)

「能登半島地震が起きて、地震が起きたらそれこそ(岩滝は)危ないなという状態なんです。初めは(水害の孤立で)2日か3日使えるようにと思ってましたが、能登半島地震のことを考えると、もっとたくさんの物を用意しておく必要がある」

能登半島地震が呼び起こした、「地震」での孤立の危機感。住民はさっそく、備えの見直しの話し合いを始めました。岩滝地区は南海トラフ巨大地震では震度5強、直下型地震では最大で震度7の揺れが予想されています。

(地元住民)

「それだけ(いまの備蓄)で足りるか。当然、市街地から復旧にかかる、申し訳ないけど、ここは多分遅いと思う」

「あそこのトンネルがなくなったら、今度は余計さらに道なんか少なくなる」

これまでの備蓄は夏場の大雨を想定していたため、毛布やストーブなど、冬場の備えはまったく足りていません。また、水害に比べて孤立が長期化することが予想されます。

(地元住民)

「(訓練で)あったかいものが食べれられるのか。その体験を大人がしてないと提供できない」

「ガスつなげるって何か資格いるんでしょ?」「危険物?」「何か(資格が)いるんですよね?」

岐阜県は岩滝地区を含め、28の市町村で639ある孤立予想地域それぞれに、備蓄量などをまとめた台帳をつくっていますが、県が把握している数字にはゼロが並ぶところも。備えは質・量とも、地域ごとに取り組みの差が大きく出ているといいます。

(岐阜県防災課 土屋 彰宏 地域防災支援監)

「これを解消しようとすると、根本的なハード対策(道路整備など)が必要になってくる。取り組んではいるが解消にはなかなかつながらないのが現状」

能登半島地震で孤立したのは、最大で24の地区の約3300人。南海トラフ巨大地震では、これがケタ違いの人数になるのは想像に難くありません。

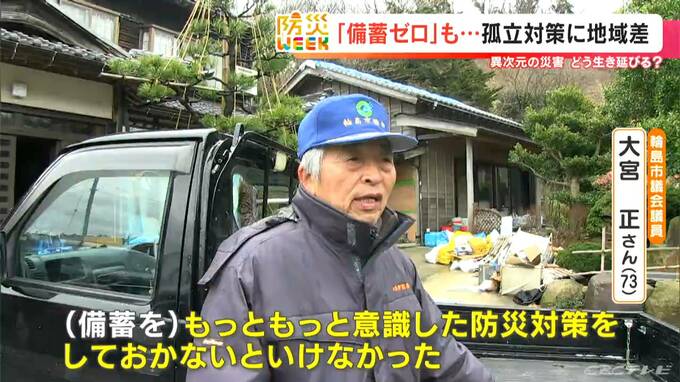

能登半島地震で孤立を経験し、輪島市の市議会議員でもある、南志見地区の大宮さんも、想定外の災害に「ハード面の備え」では限界があると感じています。

(輪島市議会議員 大宮 正さん)

「こんだけの地震あったら、どんな道作ってても多分ダメやと思う。どんなことしていても、多分今の現状になったと思う。備蓄なんてあんまり意識なかった。もっともっと意識した防災対策をしておかないといけなかった」

巨大地震で「生き残る」ことはもちろん、そのあとをどう「生き延びる」か…。

行政に頼らない、備えの見直しが始まっています。

2024年3月6日放送 CBCテレビ「チャント!」より