東日本大震災・福島第一原発の事故から13年。

福島県大熊町の木村紀夫さん(58歳)は、震災で家族3人を亡くした。そのうち次女の汐凪さん(当時7歳)の遺骨は一部しか見つかっておらず、木村さんは捜索を続けてきた。

自宅があった地区は、原発事故で避難指示が出されて以来、国の許可がなければ立ち入りができない帰還困難区域になっている。

半壊した建物は手つかずで、娘が通っていた小学校も、あの時のままだ。2月2日から3日間、当時の在校生らに13年ぶりに開放され、私物の持ち出しが行われた。木村さんは、長女の舞雪さん(23歳)と一緒に訪れた。

(TBS/JNN「Nスタ つなぐ、つながるSP 〜いのち〜」手塚孝典)

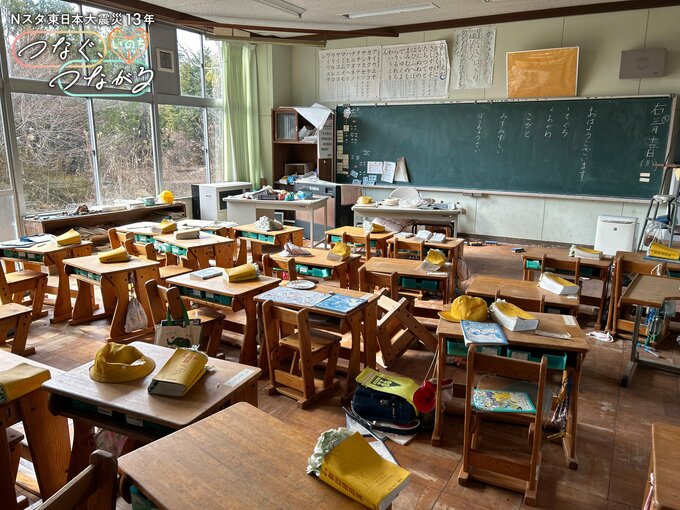

時が止まったままの教室

汐凪さんが通っていた大熊町の熊町小学校は、帰還困難区域のバリケードを抜けた先にある。校舎の周りも校庭も、人の背丈を越えるほど伸びた草で覆われ、駐輪場には、自転車が倒れ、ヘルメットが散在していた。時計は2時47分過ぎで針を止めている。

汐凪さんの教室は1年2組。薄暗い廊下の壁掛けには手提げ袋が並び、汐凪さんのものもあった。「きむらゆうな」と書かれた歯ブラシも置かれたままだ。

教室は、椅子が転がり、ロッカーの道具箱は床に落ちて中身が散らばっている。木村さんは、汐凪さんの席の横に、しばらくたたずんでいた。

「窓の外から見ているだけではわからない、日差しの暖かさとかね。汐凪もこんなふうに感じていたのかなって思いますね。」

黒板の日付は3月14日(月)で、「おはようございます」の文字があった。地震の発生は金曜日で、1年生は月曜日の準備を終えて下校していた。

黒板には「こびと」や「てぐち」といった単語も書かれている。全員の机の上に、国語辞典があった。毎朝、辞書引き競争をしていたからだ。そして、汐凪さんの机に、『こびとずかん』の絵本が置かれていた。黒板にある「こびと」の文字は、11日の放課後、みんなが帰った後に、汐凪さんと担任が課題にする単語を相談するなかで書いたものだった。

木村さんは、娘の席に座り、絵本に目をやり、教室を見渡す。

「そういうやりとりが、ここであったと想像するだけで、汐凪に近づけるような気がするんですよ」

愛おしそうに少し笑うと、黙ったまま目を伏せた。

「助けられたかもしれない」

2011年3月11日、地震が起きた時、汐凪さんは、迎えに来た祖父と一緒に家に向かった。木村さんの妻も職場から自宅へ。長女の舞雪さんは小学校に残り、木村さんは職場で被害に対応。母親は自宅から避難していた。

家は、福島第一原発から南へ3キロ、松林を越えたすぐ先が海で、海抜は7メートル。自宅に帰った木村さんの妻と父親、汐凪さんの3人を、15メートルの津波が襲った。直後の原発事故で、全町避難。木村さんは捜索を断念せざるを得なかった。