24時間看護が必要な医療的ケア児と家族を支援する取り組みについてです。言葉で意思を伝えられない医療的ケア児の気持ちを、微妙な表情の変化から読み取ろうという研究が、大学でスタートしました。

◆家族によるケアは一日20回

北九州市小倉北区に住む山本せなちゃん、5歳。24時間看護が必要な「医療的ケア児」で、唾液を吸引したり体の向きを変えたりと、一日20回程度のケアが家族の日課です。

母親 理恵さん「パパが夜中12時に起きて、私が4時にお世話して、一度呼吸器が外れていたのに気づかず、アラームが鳴って酸素値が危険値まで下がっていた。お姉ちゃんが鳴っているよって叫んで気づいて、ヒヤッとした。パパがいないときはトイレと風呂のドア開けて入る」

◆大学院生が「顔認証」研究

「いっぱい撮るね、カシャ」

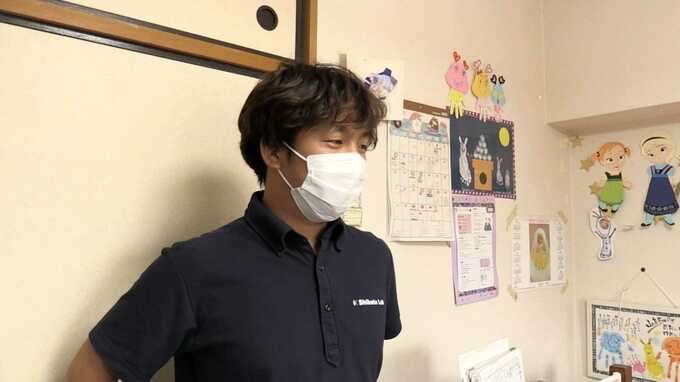

せなちゃんの表情を撮影しているのは、九州工業大学の大学院生・山崎駆さんです。

九州工業大学 大学院生の山崎駆さん「たくさん写真を撮って、顔認識できるかどうかを検証しています」

◆「医療的ケア児」家族を支援

山崎さんは、医療的ケア児の家族を支援するシステムの開発に取り組んでいます。言葉でコミュニケーションができない医療的ケア児の表情から、感情の変化をAI=人工知能で読み取ろうというのです。

母親 理恵さん「例えば、抱っこしているときに嫌という反応が出たとしたら、遊び自体が嫌なのか、疲れたのかという選択肢が狭まるから、やりたいことをしてあげられる。小学校の先生達も、これがあれば一個壁を乗り越えられる。受け入れやすいのではないかと思う」

◆「役に立つ道具はどんどん公開すべき」

山崎さんは、九州工業大学の学生によるプロジェクト「すぐ創る課」のリーダーを務めます。プロジェクトでは、障がいがある人や家族の悩みを聞いて、介護に必要な機具を3Dプリンターなどで作り出す活動をしています。

山崎駆さん「あとの人の役に立つ道具はどんどん公開すべきで、社会の流れでそれが大事」

◆NPO法人「にこり」との出会い

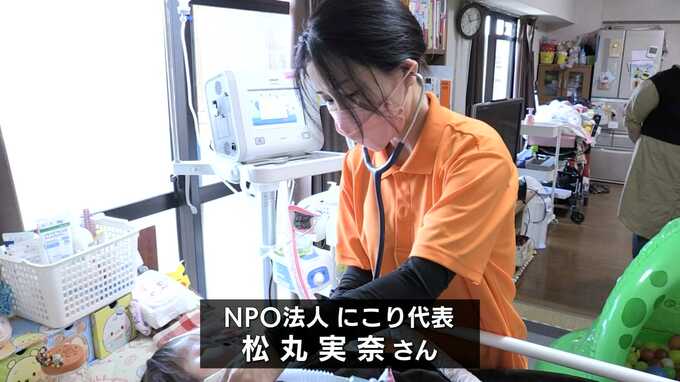

山崎さんらが開いたワークショップで、医療的ケア児をサポートするNPO法人「にこり」と出会ったのが、今回のシステム開発のきっかけでした。

「にこり」の代表で看護師の松丸実奈さんです。

毎日、医療的ケア児の看護に追われる家族の疲れは計り知れません。それを癒やすための手伝いを、松丸さんは楽しいと感じています。

「にこり」代表の松丸実奈さん「(釣り具を買いながら)全然つらくない。楽しい。ママ達が感謝してくれるから」

母親 理恵さん「『にこり』のおかげでいろんな経験できている。こんな医療的ケア児はほかにいないと思う」