(ブルームバーグ):日本では今、消費者にとってインフレが最大の関心事だ。だが、その影響を全く受けない分野がある。ポップアイドルやユーチューバー、アニメのキャラクターなどを応援する「推し活」だ。

この言葉は今や企業経営者や日本銀行も一般的に使う。サンリオの辻朋邦社長は最近、推し活に対するお金の使い方が変わってきたと日本経済新聞とのインタビューで指摘した。推し活や娯楽への支出はかつて可処分所得の範囲内に限られていたが、「エンタメ消費という枠」が生まれ、「物価高などの影響を受けにくい」支出カテゴリーになったとの考えを示した。

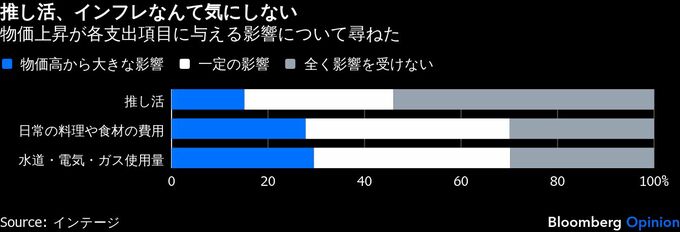

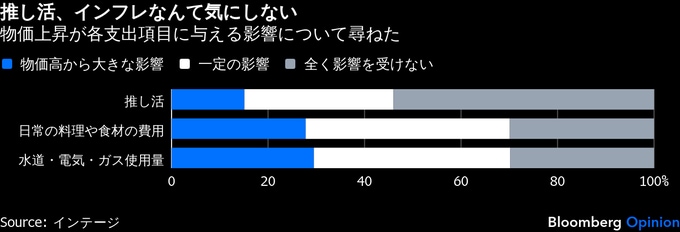

ある調査では、多くの回答者が推し活関連の支出についてはインフレや円安の影響が全くなかったと答え、他のカテゴリーと異なる傾向を示した。

推し活需要が物価に左右されないとすれば、それは資本主義者にとって夢のような市場だ。業界の調査によると、その規模は約3兆5000億円。日本で推し活をしている人は総人口の約1割を占め、とりわけ重要なのは、その半数余りが「クール」の潮流を左右する10代の女子である点だ。

日銀も注目しており、地域経済を分析する「さくらリポート」で昨年以降、推し活を取り上げている。日銀の名古屋支店は今年1月、販売価格引き上げの中でも旺盛な推し活需要を背景に「グッズ販売は好調に推移」していると報告した。

推し活という言葉は2000年代後半、AKB48のようなアイドルグループのファンを中心としたオタク文化から生まれた。当時は、ファンが好きなメンバーを「選抜総選挙」で応援するために同じCDを何枚も購入するなど、やや行き過ぎのイメージがつきまとった。

だが、推し活を支援・分析するOshicocoを創業した多田夏帆代表取締役は、新型コロナ禍を経てその意味が変化し、社会的にも受け入れられやすい概念になったと話す。

趣味への支出やバーチャルコミュニティー参加などを通じて一般化した推し活は、自分ではなく、好きな「推し」のために行うという利他的・布教的な側面もあるという。多田氏自身の推しはタイの俳優だそうだ。

体験にこそ価値

自分の夢や願望を推しに投影する、いわば「パラソーシャル」な側面もある。誰もが大谷翔平になりたいけれど、簡単にはなれないが、自分の夢を大谷に託し、応援することで、自分ができなかったことを共有しているように感じられると多田氏は言う。

支出の形は多様だ。グッズ購入だけでなく、推しと同じ持ち物をそろえるケースもある。K-POPグループ「ブラックピンク」のリサがモンスターキャラクター「ラブブ」の人形を持っていたことで、ラブブ人気が広がったのはその象徴だ。

公演を見に行くため、あるいはアニメやゲームの舞台を訪れる「聖地巡礼」のため遠出するファンも多い。日銀が着目しているのは、こうした地域活性化の効果だ。インフレにも強く、地方経済の追い風にもなる活動は、日本経済が最も必要としているものだ。

Z世代にはお金がないとよく言われるが、多田氏によると、若者たちはそれまでの世代が資金を投じてきた自動車や高級時計といった高額消費を避け、体験に価値を見いだしている。コレクションに加え、インスタグラムやTikTokの影響、コロナ禍の孤独な体験がその基盤となっている。

ただし、推し活をしているのは若者だけではない。企業は可処分所得の多い中高年層にもターゲットを広げている。

筆者も調べる中で、自分自身も推し活をしているのではないかと思い始めた。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥を見るために高額なチケットを買ったり、関連商品を購入したりするのも同じではないか。

筆者が横須賀を訪れた唯一の理由は、そこが名作アドベンチャーゲーム「シェンムー」の舞台だったからだ。さらに言えば、地方のクラフトビール醸造所を訪ね、他人に薦める行為も推し活なのかもしれない。

結局、誰もが皆、何かしらの推し活をしているのだろう。誰であれ、どんなに値段が高くなったとしても、どうしても諦めきれないものはある。

(リーディー・ガロウド氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、日本と韓国、北朝鮮を担当しています。以前は北アジアのブレーキングニュースチームを率い、東京支局の副支局長でした。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)

原題:Japan’s Inflation-Proof ‘Stan Economy’ Is Booming: Gearoid Reidy(抜粋)

もっと読むにはこちら bloomberg.com/jp

©2025 Bloomberg L.P.