海外における16歳選挙権導入の示唆

国際的にみると、冒頭で紹介したイギリス以外でも、16歳選挙権の導入は徐々に広がりを見せている。

オーストリアでは、2007年に国政選挙において16歳選挙権が導入された。同国では選挙権年齢を引き下げるにあたり、16歳の政治への関心やリテラシーの未熟さを指摘する声を受け、国による調査を行っている。

この調査結果を踏まえ、選挙権年齢引き下げを実施した結果、2008年の選挙では16〜18歳の投票率が77%に達した。

ただ、オーストリアでは16歳選挙権の導入に伴って、全ての学校で14歳までに政治に関する教育を必修化することが条件とされた。

実際、学校に各党から政治家を招き、生徒との対話集会や政策テーマに関する議論を積極的に実施するなど、政治的中立性を担保しつつ若者が政治を「自分事」として捉えるような教育が行われている。

また、ドイツでは一部の州で地方選挙における16歳選挙権が認められており、オーストリアと同様に、若い世代が社会参画するうえで必要な教育が実施されている。

たとえば、新しい公園づくりに子どもが大人とともに関わったり、小学校の校庭に設置する遊具の検討に児童が携わることができる制度を設けている自治体がある。

子どもたちは年齢が低い段階から、日々の生活に関係することがどのように決められていくのかを知る機会を得ると同時に、その意思決定プロセスに関わる経験を通じて、「自分の行動が社会を変える力になる」ことを実感できるのである。

このように、16歳選挙権を国もしくは地方で導入している国では、若者の政治への関心を高める教育や社会参画が整備されていることが特徴的である。その意味で、16歳選挙権の導入を表明したイギリスでは今後どのような取組みが実施されていくのかも注目される。

もちろん、16歳選挙権を地方レベルで導入しても、若者の政治的未熟さや極端な思想への傾倒を懸念する声などは根強く、それが一因となって国レベルでの導入が難航しているケースもある。

日本でも将来的に16歳選挙権の導入を検討するうえでは、このような国々の事例や課題を参考にする必要があるだろう。

「18歳選挙権10年」を迎えた日本の現状

日本では16歳選挙権を検討する前段階として、まず18歳選挙権の現状を整理する必要がある。

2025年は、日本で18歳以上への選挙権年齢引き下げを盛り込んだ改正公職選挙法が成立して10年にあたる。

18歳選挙権を導入する際に課題となったのが、若年層の政治的リテラシー(政治的判断力・批判力)や社会参画意識をどのように育成するのかということだった。そこで、高等学校などを中心に取り組むこととなったのが「主権者教育」である。

主権者教育とは、「国や社会の問題を自分のこととして捉え、自ら考え、自ら判断し、行動していく」ための教育である。

その代表例として、各政党のマニフェスト(政権公約)を比較検討しながら投票について学ぶ「模擬投票」や、国会や地方議会で議論されている政策について考える「模擬議会」などが挙げられる。

2022年度からは高等学校などに新科目「公共」が導入され、その中に主権者教育が位置付けられた。2023年に公表された文部科学省の調査によると、国公私立高等学校等のうち94.9%で主権者教育を実施している。

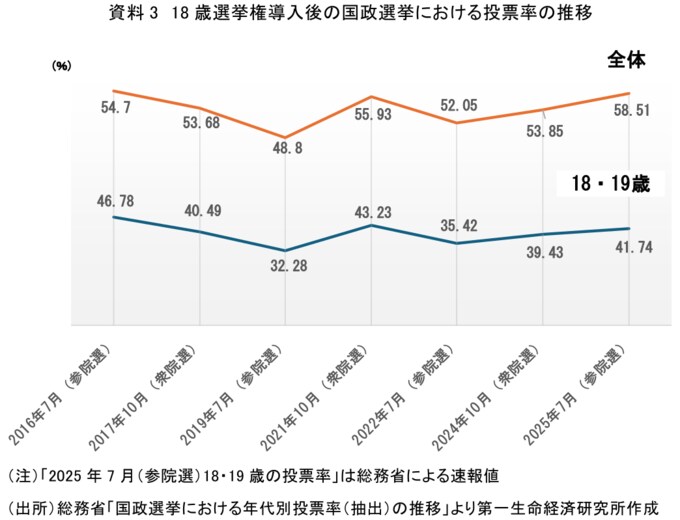

それでは、「18歳選挙権10年」の間、18・19歳の投票率はどのように推移してきたのだろうか。2015年6月から2025年7月までに、国政選挙は補欠選挙を除いて計7回実施されたが、10代の投票率はいずれも50%未満である。

2022年7月の参議院議員選挙以降、国政選挙での10代の投票率は上昇傾向にあるものの、全体と比べると依然として10ポイント以上低い傾向が続いている。こうした状況を踏まえると、現状の日本ではまず18・19歳の投票率を向上させることが必要である。

わが国における16歳選挙権の論点と展望

日本での将来的な16歳選挙権の導入に向けては、18・19歳の投票率向上の他にも、いくつかの課題を検討する必要がある。

第一に、主権者教育の内容の改善である。

前述の文部科学省による調査では全国の高等学校等の9割以上で実施されている主権者教育だが、その内訳をみると、「公職選挙法や選挙の具体的な仕組み」は76.1%に上っている一方で、「模擬選挙等実践的な学習活動」は38.2%、「現実の政治的事象についての話し合い活動」は29.3%にとどまっている。

今後は政治的中立性を担保しつつ、「ルール決め」などの学校内外における意思決定プロセスへの参画や、現実の政策課題を取り上げた学習活動などに重点を置いた主権者教育に転換していくことが求められる。

第二に、関連する法律の整備である。

2022年4月より成年年齢が引き下げられたが、仮に16歳選挙権が導入された場合、16・17歳は未成年のまま選挙権を得ることになるため、民法との整合性が問われる。

また、高校に在籍する生徒の大半が選挙権を得ることになるため、校内での政治的活動の範囲や制限について明確なガイドラインを整備することも不可欠だろう。教育現場で混乱を生じさせないように、関連する法律と制度を整えることが重要だ。

第三に、社会的な合意形成である。

選挙権年齢の更なる引き下げは、世代間対立を助長しないように、広範な議論と理解が不可欠である。実際、2025年7月の参議院選挙の投票行動をめぐり、「若者は選挙に関連するSNSなどの情報リテラシーが不足しているのではないか」と指摘する声もあがっている。

ただ、情報リテラシーをどう身に付けるかについては、若者に限ることでなく、世代を問わず考えるべき論点である。

また、前述のとおり、第一生命経済研究所による調査で、高齢世代の多くが「社会やコミュニティのルール決めに若者が積極的に関わる方がよいと思う」と回答していることから、16歳選挙権の導入に向けて丁寧な議論を積み重ねれば、社会的な合意が形成される可能性は十分にあるだろう。

こうした課題を乗り越えることで、日本においても16歳選挙権の導入は現実味を帯びてくる。

主権者教育の充実、法律と環境の整備、社会的な合意形成という三つの柱を着実に進めることで、若者がより年齢の低い段階から政治に参加する機会を広げ、持続可能な民主主義の基盤を築くことが求められる。

世界に先駆けて人口減少社会に突入した日本だからこそ、若い世代の声を社会にどのように反映していくかは喫緊の課題となっており、その意味で16歳選挙権の可能性を検討すべき時期に来ているのではないだろうか。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主任研究員 西野偉彦