経済指標等

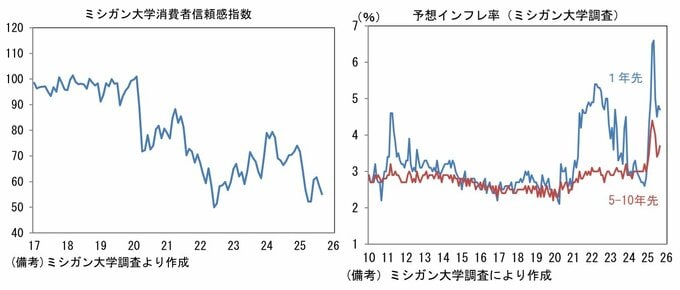

9月ミシガン大学消費信頼感指数(確報)は55.1へと8月から3.1pt低下。予想インフレ率は1年先が4.7%へと0.1%pt低下、5年先が3.7%へと0.2%pt上昇した。

やや上昇の兆しがあるものの、トランプ関税が加速度的に消費者の予想インフレ率を押し上げている様子は窺えない。

注目点

過去数ヶ月の米国株は、軟調な経済指標がFedの利下げ確度を高めるとの思惑から上昇してきた側面がある。

いわゆるBad News is Good Newsであり、S&P500のPERは2020年以降の上限付近まで高まってきた。

その期待に応えるように、9月FOMCにおけるドットチャートで示された2025年中の3回の利下げ(累計75bp)と、2026年の1回の利下げ見通しが示された。

マクロ指標に目を向けると、労働市場の一部に綻びがみられるものの、総じてみれば底堅い。

事実、アトランタ連銀が算出するGDPNowによれば、瞬間風速のGDP成長率は9月26日時点で+3.9%にまで加速している。純輸出の押し上げ寄与もさることながら、個人消費が堅調に推移していることが大きい。

8月の実質個人消費支出(PCE)は前月比+0.4%と堅調であった。3ヶ月前比年率3ヶ月平均値でみても+2.4%と安定している。

ここで「雇用統計」がなぜ重要なのかという根本的な問いに対する答えを考えてみたい。

それは取りも直さず、GDPの約7割を占める個人消費の最重要要素であるからで、雇用所得環境の改善は、個人消費の強さに直結すると言っても差し支えないと考えられてきた。

もっとも、2025年入り後は、雇用者数の増勢が鈍化しているのをよそに個人消費が堅調に推移する構図が出来上がりつつあり、その点において雇用統計の「明快度合い」はやや低下しているように思える。

労働市場と個人消費の連関を弱める要因としては、やはり移民の抑制策があるだろう。

2025年入り後、労働市場の「量」の拡大ペースが鈍化しているのは、移民要因が大きく、この点についてパウエル議長は9月FOMC後の記者会見で「労働力の供給と需要の双方が顕著に鈍化している。これは異例かつ困難な展開だ」、「労働市場の変化は主に移民に絡む変化による」として、その後9月23日にも「移民の減少を反映し、雇用の伸びは著しく鈍化した」と言及している。

一方、そうした中で個人消費が底堅さを維持しているのは、低所得かつ資産(貯蓄)が少ない移民の消費を、資産効果を後ろ盾とする高所得者の消費が埋めていることが一因であろう。

FRBによれば、全資産のうち資産保有額上位0.1%が占める割合は12.6%、上位1%が占める割合は28.3%まで高まっており、それぞれ高失業と株価上昇が併存した2021年の水準を上回っている。

いわゆる「持たざる者」は労働市場の変動を説明する一方、個人消費における存在感は低下している可能性が示唆され、これが「弱い労働市場と強い個人消費」の背景にあるとみられる。

個人消費が強い以上、米経済(≒GDP成長率)は大崩れしないと比較的強い自信を持って言える。この点において株価上昇は一定の裏付けがある。

一方でFedの金融政策については、労働市場が軟化しても(富裕層の積極的な消費によって)個人消費が底堅さを維持するのであれば、景気後退確率は低いとの判断から利下げを見送る方向に議論が進む可能性があるだろう。

「弱い労働市場と強い個人消費」という構図が続き、パウエル議長が景気に一定の自信をみせれば、利下げ観測が後退し、株価が調整を迎える可能性があるだろう。

Good News is Bad Newsの局面到来もあり得る。

※情報提供、記事執筆:第一生命経済研究所 経済調査部 主席エコノミスト 藤代 宏一